source wikipédia

| Naissance | Nantes (royaume de France) |

|---|---|

| Décès |

(à 77 ans) Amiens (France) |

| Sépulture |

Cimetière de La Madeleine |

| Nom de naissance |

Jules Gabriel Verne |

| Nationalité |

française |

| Domiciles |

Nantes (- |

| Formation |

Lycée Georges-Clemenceau (- Université de Paris (en) (- Lycée Saint-Stanislas |

| Activités |

Romancier, écrivain, écrivain de science-fiction, espérantiste, auteur de littérature pour la jeunesse, dramaturge, poète, futurologue |

| Période d'activité |

- |

| Père |

Pierre Verne (d) |

| Mère |

Sophie Allotte de La Fuÿe (d) |

| Fratrie |

Paul Verne |

| Conjoint |

Honorine du Fraysine de Viane (d) (à partir de ) |

| Enfant |

Michel Verne |

| Propriétaire de |

Saint-Michel III (d), Saint-Michel I, Saint-Michel II |

|---|---|

| Membre de |

Académie des sciences, des lettres et des arts d'Amiens Société de géographie |

| Genres artistiques |

Science-fiction, théâtre, fiction spéculative, littérature de vulgarisation (d), merveilleux scientifique, fiction d'aventures |

| Influencé par |

James Fenimore Cooper, Edgar Allan Poe, George Sand, Daniel Defoe, Victor Hugo, Walter Scott |

| Distinctions | Liste détaillée Prix Montyon ( et ) Chevalier de la Légion d'honneur? () Officier de la Légion d'honneur? () Science Fiction and Fantasy Hall of Fame (en) () |

Vingt Mille Lieues sous les mers, Voyage au centre de la Terre, De la Terre à la Lune, Le Tour du monde en quatre-vingts jours, L'Île mystérieuse |

Jules Verne, né le à Nantes et mort le à Amiens, est un écrivain français dont l'?uvre est, pour la plus grande partie, constituée de romans d'aventures évoquant les progrès scientifiques du XIX siècle.

Bien qu'il ait d'abord écrit des pièces de théâtre, Verne ne rencontre le succès qu'en 1863 lorsque paraît, chez l'éditeur Pierre-Jules Hetzel (1814-1886), son premier roman, Cinq Semaines en ballon. Celui-ci connaît un très grand succès, y compris à l'étranger. À partir des Aventures du capitaine Hatteras, ses romans entreront dans le cadre des Voyages extraordinaires, qui comptent 62 romans et 18 nouvelles, parfois publiés en feuilleton dans le Magasin d'éducation et de récréation, revue destinée à la jeunesse, ou dans des périodiques destinés aux adultes comme Le Temps ou le Journal des débats.

Les romans de Jules Verne, toujours très documentés, se déroulent généralement au cours de la seconde moitié du XIX siècle. Ils prennent en compte les technologies de l'époque ? Les Enfants du capitaine Grant (1868), Le Tour du monde en quatre-vingts jours (1873), Michel Strogoff (1876), L'Étoile du Sud (1884), etc. ? mais aussi d'autres non encore maîtrisées ou plus fantaisistes ? De la Terre à la Lune (1865), Vingt Mille Lieues sous les mers (1870), Robur-le-Conquérant (1886), etc.

Outre ses romans, on lui doit de nombreuses pièces de théâtre, des nouvelles, des récits autobiographiques, des poésies, des chansons et des études scientifiques, artistiques et littéraires. Son ?uvre a connu de multiples adaptations cinématographiques et télévisuelles depuis l'origine du cinéma ainsi qu'en bande dessinée, au théâtre, à l'opéra, en musique ou en jeu vidéo.

L'?uvre de Jules Verne est universelle ; selon l'Index Translationum, avec un total de 4 751 traductions, il vient au deuxième rang des auteurs les plus traduits en langues étrangères après Agatha Christie et devant William Shakespeare. Il est ainsi, en 2011, l'auteur de langue française le plus traduit dans le monde. L'année 2005 en France a été déclarée « année Jules Verne », à l'occasion du centenaire de la mort de l'écrivain.

- ? (en) Unesco, « Top 50 Authors of All Time » (consulté le ).

- ? Daniel Compère et Jean-Michel Margot, Entretiens avec Jules Verne, Éditions Slatkine, , p. 282

- ? « 2005, année Jules Verne », Revue Jules Verne, n 22-23, ? La revue présente le bilan de tous les événements liés au centenaire de la mort de Jules Verne.

Biographie

[modifier | modifier le code]Jeunesse

[modifier | modifier le code]

Jules Gabriel Verne naît au 4 de la rue Olivier-de-Clisson, à l'angle de la rue Kervégan sur l'île Feydeau à Nantes, au domicile de sa grand-mère maternelle, Sophie Marie Adélaïde-Julienne Allotte de La Fuÿe (née Guillochet de La Perrière). Il est le fils de Pierre Verne, avoué, originaire de Provins, et de Sophie Allotte de La Fuÿe, issue d'une famille nantaise de navigateurs et d'armateurs, d'ascendance écossaise. Jules est l'aîné d'une fratrie de cinq enfants, comprenant son frère Paul (1829-1897), qui sera marin, mais aussi écrivain, et trois s?urs, Anne dite Anna (épouse du Crest de Villeneuve), née en 1836, Mathilde (épouse Fleury), née en 1839, et Marie (épouse Guillon, mère de Claude Guillon-Verne), née en 1842. En 1829, les Verne s'installent au n 2 quai Jean-Bart (à une centaine de mètres du lieu de naissance de leur fils aîné), où naissent Paul, Anna et Mathilde. En 1840, la famille connaît un nouveau déménagement dans un immeuble imposant au 6, rue Jean-Jacques-Rousseau, proche du port, où naît Marie.

En 1834, à l'âge de six ans, il est mis en pension dans une institution tenue par une certaine M Sambin, veuve putative d'un capitaine de cap-hornier.

Il entre avec son frère au collège Saint-Stanislas, un établissement religieux conforme à l'esprit très catholique de son père (d'une façon générale, le lycée Royal n'a pas bonne réputation dans la bourgeoisie nantaise), en . On y trouve quelques traces de ses premiers succès scolaires, dont voici le palmarès :

- en septième : 1 accessit de mémoire, 2 accessit de géographie ;

- en sixième : 1 accessit de thème grec, 2 accessit de version grecque, 3 accessit de géographie ;

- en cinquième : 1 accessit de version latine.

De plus, plusieurs accessits de musique vocale montrent son goût pour cette matière, goût qu'il conservera toute sa vie.

De 1844 à 1846, Jules Verne est pensionnaire au petit séminaire de Saint-Donatien (bâtiments occupés par l'actuel lycée professionnel Daniel-Brottier à Bouguenais), où il accomplit la quatrième, la troisième et la seconde. Son frère le suit, en pension comme lui. Dans son roman inachevé Un prêtre en 1839, Jules Verne décrit ce petit séminaire de façon peu élogieuse.

Pierre Verne achète à Chantenay, en 1838, une villa pour les vacances, toujours existante au 29 bis, rue des Réformes, face à l'église Saint-Martin de Chantenay (le musée Jules-Verne, situé également à Chantenay, est installé dans un bâtiment sans relation à la famille Verne). Toute la famille aime à se retrouver dans cette maison de campagne.

Les vacances de Jules Verne se passent également à Brains (à 20 km au sud-ouest de Nantes), dans la propriété que son grand-oncle Prudent Allotte de la Fuÿe a achetée en 1827/1828 au lieu-dit « La Guerche ». Prudent Allotte de la Fuÿe est un ancien armateur, « vieil original, célibataire autoritaire et non conformiste », qui a beaucoup voyagé avant de revenir s'installer au pays natal. Il est maire de Brains de 1828 à 1837. Le jeune garçon aime à faire d'interminables parties de jeu de l'oie avec le vieux bourlingueur.

Une légende veut qu'en 1839, à l'âge de onze ans, le petit Jules ait tenté de s'embarquer sur un long-courrier en partance pour les Indes, en qualité de mousse. Son père l'aurait récupéré in extremis à Paimb?uf. Jules Verne aurait avoué avoir voulu partir pour rapporter un collier de corail à sa cousine, Caroline Tronson, dont il était amoureux. Rudement tancé par son père, il aurait promis de ne plus voyager qu'en rêve. Ce n'est qu'une légende enjolivée par l'imagination familiale car, dans ses Souvenirs d'enfance et de jeunesse, il raconte qu'il est monté à bord d'un voilier, l'a exploré, a tourné le gouvernail, etc., ce en l'absence d'un gardien, ce qui lui vaut la réprobation du capitaine.

De 1844 à 1846, Jules et Paul étudient au lycée Royal de Nantes (actuellement lycée Clemenceau). Jules Verne fréquente en compagnie de ses camarades le Cercle des externes du collège Royal, qui se tient dans la librairie du Père Bodin, place du Pilori. Après avoir terminé les classes de rhétorique et philosophie, il passe les épreuves du baccalauréat à Rennes et reçoit la mention « assez bien », le .

En 1847, il est envoyé à Paris par son père, prioritairement pour suivre ses études, mais aussi peut-être parce qu'on voulait ainsi l'éloigner de Nantes. En effet, Caroline Tronson (1826-1902), sa cousine dont il est épris, doit se marier le de la même année avec Émile Dezaunay, un homme de quarante ans originaire de Besançon. Jules Verne en conçoit une amertume profonde au point d'écrire à sa mère, six ans plus tard, lorsque cette dernière lui demande de les accueillir à Paris : « Je serai aussi aimable que le comporte mon caractère biscornu, avec les nommés Dezaunay ; enfin sa femme va donc entrevoir Paris ; il paraît qu'elle est un peu moins enceinte que d'habitude, puisqu'elle se permet cette excursion antigestative ». Caroline Tronson, après son mariage avec Dezaunay, aura cinq enfants.

Après un court séjour à Paris, où il passe ses examens de première année de droit, il revient à Nantes pour préparer avec l'aide de son père la deuxième année. C'est à cette époque qu'il fait la connaissance de Rose Herminie Arnault de La Grossetière, née en 1827, pour laquelle il va éprouver une violente passion. Son premier cahier de poésie contient de nombreuses allusions à la jeune femme, notamment Acrostiche ou La Fille de l'air. L'amour a peut-être été un moment partagé mais aucune source ne vient corroborer la chose. Les parents d'Herminie voient d'un mauvais ?il leur fille se marier à un jeune étudiant dont l'avenir n'est pas encore assuré. Ils la destinent à Armand Terrien de la Haye, un riche propriétaire de dix ans son aîné. Le mariage a lieu le . Jules Verne est fou de rage. Il écrit de Paris à sa mère une lettre hallucinante, sans doute composée dans un état de semi-ébriété. Sous couvert d'un songe, il crie sa douleur du mariage d'Herminie en un récit de vengeance de noces maudites : « La mariée était vêtue de blanc, gracieux symbole de l'âme candide de son fiancé ; le marié était vêtu de noir, allusion mystique à la couleur de l'âme de sa fiancée ! » ou « La fiancée était froide, et comme une étrange idée d'anciens (sic) amours passait en elle ». Cet amour avorté va marquer à jamais l'auteur et son ?uvre, dans laquelle on trouvera un nombre important de jeunes filles mariées contre leur gré (Gérande dans Maître Zacharius ou l'Horloger qui avait perdu son âme, Sava dans Mathias Sandorf, Ellen dans Une ville flottante, etc.) au point que Christian Chelebourg parle du « complexe d'Herminie » pour les Voyages extraordinaires. L'écrivain gardera également une rancune à l'encontre de sa ville natale et de la société nantaise, qu'il pourfendra dans certaines poésies, notamment La Sixième Ville de France et Madame C?, une violente diatribe visant sans doute une des commères de la ville.

Étudiant à Paris

[modifier | modifier le code]En , Jules Verne quitte définitivement Nantes pour Paris. Son père l'envoie poursuivre ses études de droit, en espérant qu'il lui succédera un jour. À cette date, il travaille sur un roman qui restera inachevé, et qui sera par erreur publié par les Éditions du Cherche-Midi en 1992 sous le titre Un prêtre en 1839, mauvaise lecture du manuscrit qui porte en 1835, des pièces de théâtre dont deux tragédies en vers, Alexandre VI et La Conspiration des poudres, et des poèmes. Alors qu'en 1847, il avait été accueilli par sa grand-tante Charuel au n 2 de la rue Thérèse, près de la butte Saint-Roch, en 1848, il obtient de son père de pouvoir louer un appartement meublé, qu'il partage avec Édouard Bonamy, un autre étudiant originaire de Nantes, dans un immeuble situé au 24, rue de l'Ancienne-Comédie, donnant sur la place de l'Odéon.

Paris vit alors une période révolutionnaire (voir Révolution française de 1848). En février, le roi Louis-Philippe a été renversé et s'est enfui ; le , a été établi le gouvernement provisoire de la Deuxième République. Les manifestations se succèdent et le climat social est tendu. En juin, les barricades se dressent de nouveau dans Paris (voir Journées de Juin) ; le gouvernement envoie le général Cavaignac écraser l'insurrection. Fin juin, quand le futur écrivain arrive dans la capitale, Cavaignac vient de former un gouvernement qui durera jusqu'à la fin de l'année. Verne écrit à ses parents :

« Je vois que vous avez toujours des craintes en province ; vous avez beaucoup plus peur que nous n'avons à Paris... J'ai parcouru les divers points de l'émeute, rues Saint-Jacques, Saint-Martin, Saint-Antoine, le Petit Pont, la Belle Jardinière ; j'ai vu les maisons criblées de balles et trouées de boulets. Dans la longueur de ces rues, on peut suivre la trace des boulets qui brisaient et écorniflaient balcons, enseignes, corniches sur leur passage ; c'est un spectacle affreux, et qui néanmoins rend encore plus incompréhensibles ces assauts dans les rues ! »

Le , Jules Verne passe avec succès son examen d'entrée en deuxième année de droit. Lorsqu'Édouard Bonamy quitte Paris pour retourner à Nantes vers la fin de l'année, il obtient une chambre pour lui seul, dans la même maison.

Son oncle Chateaubourg l'introduit dans les salons littéraires. Il fréquente celui de M de Barrère, amie de sa mère, et de M Mariani. Tout en continuant ses études, il écrit de nombreuses pièces qui resteront pour la plupart inédites jusqu'en 1991 avant d'être publiées, pour certaines, de manière confidentielle dans les trois volumes des Manuscrits nantais et connaîtront une publication grand public en 2006 aux Éditions du Cherche-Midi sous le titre Jules Verne : Théâtre inédit.

Jules Verne dévore les drames de Victor Hugo, d'Alexandre Dumas, d'Alfred de Vigny, les comédies d'Alfred de Musset, mais il avoue une préférence pour deux classiques : Molière et Shakespeare.

L'influence la plus fortement exercée à cette époque sur le jeune écrivain est celle de Victor Hugo. Verne raconte à Robert H. Sherard : « J'étais au plus haut point sous l'influence de Victor Hugo, très passionné par la lecture et la relecture de ses ?uvres. À l'époque, je pouvais réciter par c?ur des pages entières de Notre-Dame de Paris, mais c'étaient ses pièces de théâtre qui m'ont le plus influencé, et c'est sous cette influence qu'à l'âge de dix-sept ans, j'ai écrit un certain nombre de tragédies et de comédies, sans compter les romans ».

Durant cette période, les lettres de Jules Verne à ses parents concernent essentiellement ses dépenses et l'argent dont il a besoin. Cependant, au mois de , un autre événement inquiète le jeune étudiant : « Ma chère maman, le choléra est donc définitivement à Paris, et je ne sais quelles terreurs de malade imaginaire me poursuivent continuellement ! Ce monstre s'est grossi pour moi de toutes les inventions les plus chimériques d'une imagination fort étendue à cet endroit-là ! ». Au même moment, Jules Verne doit se soumettre à la conscription, mais est épargné par le tirage au sort. Il écrit à son père :

« Tu as toujours l'air attristé au sujet de mon tirage au sort, et du peu d'inquiétude qu'il m'aurait causé ! Tu dois pourtant savoir, mon cher papa, quel cas je fais de l'art militaire, ces domestiques en grande ou petite livrée, dont l'asservissement, les habitudes et les mots techniques qui les désignent les rabaissent au plus bas état de la servitude. Il faut parfois avoir fait abnégation complète de la dignité d'homme pour remplir de pareilles fonctions ; ces officiers et leur poste préposés à la garde de Napoléon, de Marrast, que sais-je ! - Quelle noble vie ! Quels grands et généreux sentiments doivent éclore dans ces c?urs abrutis pour la plupart ! - Prétendent-ils se relever par le courage, par la bravoure ! Mots en l'air que tout cela ! Il n'y a ni courage, ni bravoure à se battre quand on ne peut pas faire autrement ? Et me cite-t-on un haut fait d'armes accompli dans des circonstances, chacun sait qu'il y en a les 19/20 à mettre sur le compte de l'emportement, la folie, l'ivresse du moment ! Ce ne sont plus des hommes qui agissent, ce sont des bêtes furieuses, excitées par la fougue de leurs instincts. Et en tout cas, vînt-on me montrer le sang-froid le plus calme, la tranquillité la plus surprenante dans l'accomplissement de ces hauts faits que l'on paye d'une croix, je répondrai que l'on n'est généralement pas sur terre pour risquer sa vie ou arracher celle des autres, et qu'en fait de condition, j'en connais de plus honorables et de plus relevées. »

Ce violent pamphlet contre l'armée n'est pas seulement une réaction de jeunesse. Toute sa vie, Jules Verne professera des idées antimilitaristes, non seulement dans ses lettres, mais aussi dans ses romans où il expose son dégoût de la guerre, à commencer par son premier roman, lorsque le Victoria survole deux peuplades aux prises au cours d'un combat sanguinaire :

« - Ce sont de vilains bonshommes ! dit Joe. Après cela, s'ils avaient un uniforme, ils seraient comme tous les guerriers du monde.

? Fuyons au plus tôt ce spectacle repoussant ! Si les grands capitaines pouvaient dominer ainsi le théâtre de leurs exploits, ils finiraient peut-être par perdre le goût du sang et des conquêtes ! »

Mais cet antimilitarisme sera entaché par des idées ambiguës après la guerre de 1870 et les événements de la Commune, surtout au moment de l'affaire Dreyfus, et de nombreux héros verniens seront des militaires. Ainsi Face au drapeau (1896) incarne-t-il l'état d'esprit militariste et revanchard en France, juste avant que n'éclate l'affaire Dreyfus, et L'Invasion de la mer (1905) montrera un Jules Verne, à la fin de sa vie, militariste, colonialiste et impérialiste.

À l'hiver 1851, pressé par son père de devenir avocat, il s'inscrit au barreau de Paris et doit entrer chez le jurisconsulte Paul Championnière, ami de Pierre Verne. Mais, le , alors que Jules Verne n'est pas encore entré à son service, Paul Championnière meurt. Verne n'exercera ainsi jamais.

Il déménage et occupe une chambre garnie dans un hôtel proche de Notre-Dame-de-Lorette où il donne quelques leçons, ce que son père désapprouve vivement. Puis, il s'installe au sixième étage du 18, boulevard de Bonne-Nouvelle, sur le palier en face de l'appartement de son ami Aristide Hignard avant de s'installer, en face, au 11, boulevard de Bonne-Nouvelle.

Jules Verne souffre déjà de maux de ventre et d'estomac. L'entéralgie vernienne provient peut-être de troubles gastriques héréditaires, mais surtout d'une précoce boulimie, sans doute pathologique. En 1851, il connaît sa première crise de paralysie faciale. Olivier Dumas précise ces attaques qui frapperont Verne quatre fois dans sa vie : « La paralysie faciale de Jules Verne n'est pas psychosomatique, mais due seulement à une inflammation de l'oreille moyenne dont l'?dème comprime le nerf facial correspondant. » Le médiocre chauffage du logement de l'étudiant explique la fréquence de ses refroidissements. Les causes de cette infirmité restent ignorées de l'écrivain ; « il vit dans la permanente inquiétude d'un dérèglement nerveux, aboutissant à la folie ».

Débuts littéraires

[modifier | modifier le code]À l'occasion de visites de salon, il entre en contact avec Alexandre Dumas par l'intermédiaire d'un chiromancien célèbre de l'époque, le chevalier Casimir d'Arpentigny. Il se lie d'amitié avec le fils de l'écrivain et lui propose le manuscrit d'une comédie intitulée Les Pailles rompues. Les deux hommes corrigent la pièce et Dumas fils obtient de son père qu'elle soit jouée au Théâtre-Historique. Nous sommes le , Jules Verne a vingt-deux ans.

En 1851, il rencontre Pierre-Michel-François Chevalier dit Pitre-Chevalier (1812-1863). Celui-ci, breton et nantais comme Jules Verne, est directeur et rédacteur en chef de la revue Musée des familles. Verne lui soumet une nouvelle, Les Premiers Navires de la marine mexicaine qui parait dans la revue de Pitre-Chevalier en et qui sera repris, mais remanié, en 1876 chez Hetzel à la suite de Michel Strogoff sous le titre Un drame au Mexique.

La même année Pitre-Chevalier accepte une deuxième nouvelle, Un voyage en ballon, qui, en 1874, prendra comme titre Un drame dans les airs, chez Hetzel.

Sans doute par l'entremise d'Alexandre Dumas fils, en 1852, Verne entre en relation avec les frères Seveste qui viennent de reprendre le Théâtre-Historique après la faillite due aux prodigalités de Dumas père. La nouvelle salle devient le Théâtre-Lyrique. Jules Seveste, le nouveau directeur, engage comme secrétaire Verne, qui ne touche d'abord pas de salaire avant d'être rémunéré à hauteur de 100 F. En revanche, il peut faire jouer ses pièces, la plupart écrites en collaboration avec Michel Carré.

En , il prend sa décision et refuse la charge d'avoué que son père lui propose. « Je me bornerai à voir si je ferais bien de prendre ta charge, au point de vue moral et matériel. [?] D'un autre côté, je commence à bien me connaître ; ces coups de tête contre lesquels tu cherches à me prémunir, je les ferais, tôt ou tard ; j'en suis certain ; la carrière qui me conviendrait le plus, ce serait celle que je poursuis ; [?] si je ne puis parvenir, non par manque de talent, mais par défaut de patience, par découragement, eh bien, ce qui me conviendra le plus au monde, ce sera le barreau qui me ramènerait à Paris. [?] C'est parce que je sais ce que je suis, que je comprends ce que je serai un jour ; comment donc me charger d'une étude que tu as faite si bonne, que ne pouvant gagner entre mes mains, elle ne pourrait qu'y dépérir ». Un an plus tôt, il avait écrit à sa mère : « [?] je puis faire un bon littérateur, et ne serais qu'un mauvais avocat, ne voyant dans toutes choses que le côté comique et la forme artistique et ne prenant pas la réalité sérieuse des objets. [?] ».

Il fréquente la Bibliothèque nationale. Au début de 1851, Verne fait la connaissance du géographe et infatigable voyageur, Jacques Arago, célèbre pour un récit de Voyage autour du monde qu'il a fait sur L'Uranie avec la mission de Freycinet entre 1817 et 1821, qui continue à parcourir le monde malgré sa cécité et qui publie le récit de ses voyages autour du monde sous le titre Souvenirs d'un aveugle. Le jeune écrivain retrouve près de lui toutes les sensations de ses premières lectures. Jacques Arago lui ouvre des horizons et l'entraîne vers un genre nouveau de littérature, alors en pleine expansion, le récit de voyage.

En 1852, deux autres textes de Verne paraissent dans le Musée des familles : Martin Paz, une longue nouvelle et une comédie-proverbe en un acte, en collaboration avec Pitre-Chevalier Les Châteaux en Californie.

En , il s'éloigne un moment de Paris pour se rendre à La Guerche, où son oncle Prudent offre un grand repas afin de fêter le retour de Paul Verne, le frère de Jules, aspirant auxiliaire dans la marine. Avec son ami Aristide Hignard, Jules Verne fréquente le salon du musicien Talexy qui sera plus tard un des « Onze sans femmes ». Ils se lancent dans l'opérette, ou plutôt l'opéra-comique, au moment où Jacques Offenbach crée un véritable engouement pour ce genre de spectacle. Le , est représenté Le Colin-maillard au Théâtre-Lyrique. C'est une période où Jules Verne ne cesse d'écrire. Des nouvelles de cette époque, on peut citer Pierre-Jean et Le Siège de Rome qui restera inédit jusqu'en 1994. Il travaille aussi sur Monna Lisa commencé dès 1851 et qu'il ne finira qu'en 1855.

Au cours d'un séjour à Nantes, l'écrivain s'est amouraché de Laurence Janmar. En , le président Janvier de la Motte donne un grand bal travesti. Le jeune écrivain y retrouve celle qu'il convoite. Laurence Janmar, habillée en gitane, se plaint à son amie que son corset, trop riche en baleines, lui meurtrit les côtes. Verne, toujours à l'affût d'un bon mot, soupire alors : « Ah ! que ne puis-je pêcher la baleine sur ces côtes ? ». Laurence Janmar épousera finalement un certain Charles Louis Salomon Duvergé le .

Le vendredi , Jules Seveste meurt d'une apoplexie foudroyante. Son successeur, Émile Perrin, tente de retenir Jules Verne, mais ce dernier tient à garder sa liberté. Perrin va jusqu'à lui proposer la direction du Théâtre-Lyrique. « J'ai refusé. Il m'a même offert de diriger le théâtre, moi seul, tout en restant directeur en nom et ayant une part dans les bénéfices ; j'ai refusé encore ; je veux être libre et prouver ce que j'ai fait. » Dans le Musée, en , un nouveau texte de l'écrivain : Maître Zacharius ou l'Horloger qui avait perdu son âme, un conte fantastique profondément imprégné de l'influence d'Hoffmann. Zacharius, maître-horloger de Genève, a rendu ses horloges si régulières qu'elles sont devenues parfaites? Mais un jour, elles se dérèglent une à une.

Malgré son refus de devenir directeur du Théâtre-Lyrique, Verne y conserve son poste de secrétaire jusqu'à fin 1855, ce qui lui permet de représenter, le de cette année, un second opéra-comique écrit sur une musique d'Hignard, Les Compagnons de la Marjolaine qui connaîtra vingt-quatre représentations. Jules Verne écrit à son père : « J'étudie encore plus que je ne travaille ; car j'aperçois des systèmes nouveaux, j'aspire avec ardeur au moment où j'aurai quitté ce Théâtre-Lyrique qui m'assomme ».

C'est une période d'intense activité créatrice. Les pièces de théâtre s'accumulent. Il peaufine notamment l'une d'entre elles, une comédie en cinq actes en vers, Les Heureux du jour, qui semble lui tenir particulièrement à c?ur. Il écrit plusieurs nouvelles, dont Le Mariage de M. Anselme des Tilleuls et Un hivernage dans les glaces. Cette dernière paraît en 1855 dans le Musée des familles et sera reprise mais modifiée par Hetzel en 1874 pour paraître dans le volume de nouvelles Le Docteur Ox. De tous les manuscrits de Verne avant sa rencontre avec Hetzel, c'est celui qui se rapproche le plus des Voyages extraordinaires, véritable prélude aux Aventures du capitaine Hatteras. À cette époque, il est atteint d'une deuxième crise de paralysie faciale. Son ami et médecin Victor Marcé le soigne à l'aide de l'électricité. Il déménage et s'installe au cinquième étage d'un immeuble au 18 boulevard Poissonnière.

Jules Verne parle alors de mariage dans presque toutes les lettres à sa mère ; il lui demande de lui trouver une épouse, parfois sur le ton de la plaisanterie : « J'épouse la femme que tu me trouveras ; j'épouse les yeux fermés et la bourse ouverte ; choisis, ma chère mère, c'est sérieux ! » ou « Trouvez-moi une femme bossue et qui ait des rentes ? et tu verras ». Mais on sent bien que l'angoisse de l'avenir le tiraille : « Toutes les jeunes filles que j'honore de mes bontés se marient toutes invariablement dans un temps rapproché ! Voire ! M Dezaunay, M Papin, M Terrien de la Haye, M Duverger et enfin M Louise François ». Après le mariage de Laurence Janmar avec Duvergé, Verne, amoureux éconduit, s'interroge. Pour le consoler, sa mère l'envoie en à Mortagne pour y connaître un bon parti. Il lui répond dans une lettre où il invente une rencontre avec le père de sa future, d'un humour scatologique et agressif.

En , Auguste Lelarge, ami de Jules Verne va se marier avec Aimée de Viane. Il demande à l'écrivain d'être son témoin. Celui-ci accepte. Le mariage doit se dérouler le à Amiens, ville de la fiancée. À l'occasion de son séjour, Verne y fait la connaissance de la s?ur de la mariée, Honorine, veuve à 26 ans d'Auguste Morel et mère de deux filles, Louise Valentine (1852-1916) et Suzanne Eugénie Aimée (1853- ?).

Mariage et bourse

[modifier | modifier le code]Honorine du Fraysne de Viane (1830-1910) séduit assez vite Jules Verne. Dans une lettre enthousiaste à sa mère, il lui fait remarquer : « Je ne sais pas, ma chère mère, si tu ne trouveras pas quelque différence entre le style de cette page et celle qui la précède, tu n'es pas habituée à me voir faire ainsi un éloge général de toute une famille, et ta perspicacité naturelle va te faire croire qu'il y a quelque chose là-dessous ! Je crois bien que je suis amoureux de la jeune veuve de vingt-six ans ! Ah ! pourquoi a-t-elle deux enfants ! Je n'ai pas de chance ! ».

Jules Verne envisage rapidement de se marier mais il lui faut une situation stable, ses revenus littéraires étant alors insuffisants. Avec l'aide de son futur beau-frère, Ferdinand de Viane, il envisage des plans d'investissement en bourse et de se lancer dans une activité d'agent de change. Or, s'il suffit d'obtenir une charge, il faut de l'argent pour l'acquérir. Il demande 50 000 francs à son père pour acheter 1/40 de cette charge. Son père s'inquiète de cette nouvelle lubie. Jules Verne lui répond : « Je vois bien que tu me prends encore pour un garçon irréfléchi, se montant la tête pour une idée nouvelle, tournant à tous les vents de la fantaisie et ne voulant m'occuper de change que par amour du changement. [?] Il est moins question que jamais d'abandonner la littérature ; c'est un art avec lequel je me suis identifié et que je n'abandonnerai jamais ; [?] mais tout en m'occupant de mon art, je me sens parfaitement la force, le temps et l'activité de mener une autre affaire. [?] Il me faut une position, et une position offrable, même aux gens qui n'admettent pas les gens de lettres ; la première occasion de me marier, je la saisis d'ailleurs ; j'ai par-dessus la tête de la vie de garçon, qui m'est à charge [?] cela peut paraître drôle, mais j'ai besoin d'être heureux, ni plus ni moins ». Et quelques semaines plus tard : « Je n'accepterais d'avoir atteint l'âge de plusieurs de mes amis et d'être à courir comme eux après une pièce de cent sols. Non, certes, cela peut être drôle et faisable à vingt ans, mais pas au-dessus de trente ans ».

Pierre Verne finit par céder. Jules se retrouve remisier chez l'agent suisse Fernand Eggly, originaire de Genève, au 72, rue de Provence, à Paris.

Auguste Morel n'est décédé que depuis dix mois. À l'époque, le deuil se portait longtemps. Pourtant, les événements se précipitent. Aimée De Viane, par son mariage avec Auguste Lelarge, est devenue la belle-s?ur d'Henri Garcet, cousin de Jules Verne. C'est sans doute son ami Charles Maisonneuve qui lui permet d'entrer chez Eggly, étant lui-même remisier chez un confrère. D'ailleurs, il n'est pas certain que Jules Verne ait acheté la part que l'on dit, le remisier étant appointé et non associé. Le futur marié est pris de frénésie, au point de s'occuper de tout durant le mois de . Il ne veut personne de la famille : « Je me charge, mon cher père, de voir ma tante Charuel à cet égard et de la mettre au courant de nos affaires. Quant à l'inviter, je tiens essentiellement à n'en rien faire ! Je dirai que le mariage se célèbre à Amiens ; rien ne me serait plus désagréable que cette invitation ».

Le , est signé à Essome, chez Auguste Lelarge, notaire, le contrat de mariage. Le mariage a lieu le . Le matin, ils se retrouvent à la mairie du 3 arrondissement (actuellement mairie du 2). Puis le groupe de treize personnes prend la direction de l'église Saint-Eugène qui venait d'être édifiée dans la nouvelle rue Sainte-Cécile, à l'emplacement de l'ancien conservatoire de musique. Après la cérémonie religieuse, c'est le déjeuner, treize couverts « à tant par tête », comme l'avait voulu et annoncé Jules Verne lui-même : « J'étais le marié. J'avais un habit blanc, des gants noirs. Je n'y comprenais rien ; je payais tout le monde : employés de la mairie, bedeaux, sacristain, marmiton. On appelait : Monsieur le marié ! C'était moi ! Dieu merci, il n'y avait que douze spectateurs ! ».

Le couple et les deux enfants demeurent jusqu'à la mi-avril dans l'appartement du boulevard Poissonnière puis s'installe rue Saint-Martin, dans le quartier du Temple.

Comme coulissier, d'après le journaliste Félix Duquesnel, il « réussissait plus de bons mots que d'affaires ». À la même époque, Jules Verne semble avoir eu des maîtresses mais si des noms circulent (telles Estelle Henin (morte en 1865) ou une comédienne roumaine), les faits n'ont jamais formellement été établis. Jules Verne fait la connaissance d'Estelle Hénin en . Marguerite Allotte de La Fuÿe évoque cette femme dans sa biographie de 1928 : « [?] une mortelle, une seule, captiva durant quelques saisons ce c?ur extrêmement secret. La sirène, l'unique sirène, est ensevelie dans le cimetière de corail. ». D'après elle, Estelle serait morte en 1885, date reprise par Jean-Jules Verne, qui note qu'elle habitait Asnières. Dans sa thèse sur Jules Verne (1980), Charles-Noël Martin confirme l'existence d'Estelle Duchesne, mais pense qu'elle est morte le . Estelle Hénin épouse Charles Duchesne, clerc de notaire à C?uvres, le . En 1863, Estelle s'installe à Asnières, cependant que son mari continue de travailler à C?uvres. Les visites de Jules Verne à la maison des Duchesne à Asnières se situent de 1863 à . Estelle meurt après la naissance de sa fille Marie. Pour certains verniens, Marie Duchesne pourrait être la fille de l'écrivain, mais d'autres contestent la méthode de recherche et les conclusions jugées hâtives de Percereau.

Dans cette période, il écrit une nouvelle, San Carlos, qui conte comment des contrebandiers espagnols se jouent des douaniers français. En 1857, paraît le premier recueil de chansons Rimes et mélodies, sur une musique d'Aristide Hignard, chez l'éditeur Heu qui comprend sept chansons : Tout simplement, Les Bras d'une mère, Les Deux troupeaux, La Douce attente, Notre étoile, Chanson Scandinave et Chanson turque. L'année suivante, il connaît sa troisième crise de paralysie faciale. Le , aux Bouffes-Parisiens, se joue la première de Monsieur de Chimpanzé, opérette en un acte, toujours avec Hignard. Le sujet est curieux, lorsqu'on sait que l'auteur est tout nouveau marié : Isidore, le héros, est obligé de faire le singe pour pouvoir épouser sa belle.

Le , Jules Verne écrit à son père : « Alfred Hignard m'offre, ainsi qu'à son frère, un passage gratuit d'aller et retour en Écosse. Je me hâte de saisir aux cheveux ce charmant voyage? ».

Voyages et paternité

[modifier | modifier le code]En 1859, il entreprend ainsi un voyage en Angleterre et en Écosse en compagnie d'Aristide Hignard. Il prend des notes et, dès son retour, couche ses impressions sur le papier. Ce récit est le premier travail de Jules Verne proposé à son futur éditeur Hetzel, qui le refuse. Verne s'en inspirera alors pour la rédaction de ses romans écossais.

Entre 1860 et 1861, le couple déménage trois fois : de la rue Saint-Martin au 54, boulevard Montmartre, puis au 45, boulevard Magenta, enfin au 18, passage Saulnier.

Le , de nouveau grâce à Alfred Hignard, les deux amis, ainsi qu'Émile Lorois, s'embarquent pour la Norvège. L'écrivain ne rentrera que cinq jours après qu'Honorine a accouché d'un garçon, Michel, le . Il continue son métier à la Bourse.

Rencontre avec Pierre-Jules Hetzel

[modifier | modifier le code]Marguerite Allotte de La Fuÿe invente de toutes pièces l'introduction de Verne chez l'éditeur. L'écrivain, découragé, aurait jeté au feu le manuscrit de Cinq Semaines en ballon, que sa femme aurait retiré des flammes. Vingt-cinq ans plus tard, elle se contredit lors d'une émission radiophonique en créant la légende de l'introduction de Verne chez Hetzel grâce à Nadar. Bernard Frank, dans sa biographie copiée d'Allotte, nous gratifie, lui, d'un dialogue dramatique dans la chambre de l'éditeur.

Parménie et Bonnier de la Chapelle pensent, quant à eux, que l'écriture de Cinq Semaines en ballon, est due aux expériences du Géant de Nadar, ce qui s'avère un anachronisme, l'expérience ayant eu lieu six mois après l'écriture du roman () et Verne n'assistant à un vol du Géant que le . S'il ne prend pas part au vol, il laisse un article sur l'expérience qu'il publie dans le Musée des familles sous le titre À propos du Géant.

Comme l'écrit Volker Dehs, il est possible qu'Hetzel ait rencontré Verne dès 1852 ou 1858, ainsi qu'en témoignent deux invitations écrites par Philippe Gille, datées des mardi et mardi , à un dîner, retrouvées dans les archives Hetzel à la Bibliothèque nationale de France.

D'une manière certaine, c'est par une lettre de Verne à Henri d'Alméras qui préparait un article sur l'écrivain pour son Avant la gloire, leurs débuts, que l'on apprend que la rencontre eut lieu en 1861 : « C'est Bréhat qui pour la première fois m'a présenté chez Hetzel en 1861 ». Il s'agit du romancier Alfred de Bréhat.

Les Voyages extraordinaires

[modifier | modifier le code]

En 1861, après avoir proposé le Voyage en Angleterre et en Écosse qui est refusé par Pierre-Jules Hetzel, Jules Verne lui soumet un manuscrit nommé Un voyage en l'air. Hetzel lui demande de le retravailler de manière plus scientifique avec déjà l'idée d'inventer une littérature vulgarisant la science. Jules Verne revient quelques semaines plus tard avec ce qui deviendra son roman Cinq Semaines en ballon. Celui-ci paraît le et connaît un immense succès, même au-delà des frontières françaises. Le premier tirage est de 2 000 et du vivant de l'auteur, il s'en vendra 76 000. Il signe l'année suivante avec Pierre-Jules Hetzel un contrat aux termes duquel il s'engage à fournir deux volumes par an. En 1865, un nouveau contrat l'engage à trois volumes à l'année. Jules Verne s'engage à fournir des romans notamment pour le Magasin d'éducation et de récréation, revue destinée à la jeunesse. En fait, il va travailler pendant quarante ans à ses Voyages extraordinaires qui compteront 62 romans et 18 nouvelles et signera avec son éditeur six contrats consécutifs.

Dans la foulée de ce succès, Jules Verne propose à son éditeur un récit qu'il a écrit vers 1860, Paris au XX siècle. L'éditeur, en termes violents, refuse absolument ce travail qu'il juge nuisible à sa réputation et va à l'encontre de l'idée qu'il se fait de Verne. Abandonné, le roman ne sera publié finalement qu'en 1994 par Hachette et Le Cherche midi associés.

Dès le , Jules Verne est admis comme membre de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Le , son ami Nadar l'invite au lancement du ballon Géant, qui a lieu depuis le Champ-de-Mars à Paris. Le , il fait paraître dans le Musée des familles un article relatant l'expérience de Nadar (À propos du Géant). Le photographe crée alors avec Gabriel de La Landelle la Société d'encouragement de la locomotion aérienne au moyen du plus lourd que l'air, dont Jules Verne est le censeur.

Vers cette époque, il découvre l'univers d'Edgar Poe au travers des traductions de Charles Baudelaire. L'écrivain américain le fascine, au point qu'il lui consacre la seule étude littéraire qu'il ait écrite, parue en avril 1864 dans le Musée des familles : Edgard Poe et ses ?uvres.

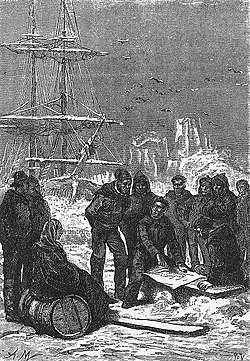

C'est à cette date (1864) qu'il publie le roman Aventures du capitaine Hatteras, ouvrage qui paraît d'abord dans le Magasin d'éducation et de récréation en deux parties : Les Anglais au Pôle Nord (publié du au ) et Le Désert de glace (du au ) avant d'être édité en volume () sous le titre Voyages et aventures du Capitaine Hatteras. Il s'agit en réalité du premier titre à porter l'appellation « Voyages extraordinaires », Cinq Semaines en ballon, qui quant à lui entre dans la série « Voyages dans les mondes connus et inconnus », ne le prenant que dans ses rééditions à partir de 1866.

Hatteras est suivi dès par la publication de Voyage au centre de la Terre (édition originale in-18 le , puis en grand in-octavo le ). Ces trois premiers romans de Jules Verne sont d'immenses succès. Il peut ainsi abandonner la bourse et déménage à Auteuil au 39, rue La Fontaine dans un logement beaucoup plus vaste où le couple peut recevoir.

En 1865, il devient membre de la Société de géographie. Il publie dans le Bulletin de la Société divers textes dont Histoire de la guerre civile américaine (1861-1865) (1868), un rapport sur l'ouvrage de Louis Cortambert et F. de Tranaltos ou Les Méridiens et le calendrier (janvier-).

Il décide de louer en une maison au Crotoy. Il s'installe alors dans une dépendance de la propriété Millevoye. Il est en pleine rédaction de sa Géographie illustrée de la France et de ses colonies et y conçoit Vingt Mille Lieues sous les mers. Honorine, Suzanne, Valentine et Michel peuvent ainsi profiter des bains de mer. En , il loue à la propriété même un appartement pour l'été puis, au printemps 1868, une petite villa de deux étages, La Solitude. Il se fait alors construire un bateau, le Saint-Michel, une chaloupe de pêche aménagée pour la plaisance. Les plans du bateau sont établis par le marin Paul Bos (1826-1886).

En , il s'installe à l'année dans La Solitude et y vit effectivement à partir d'.

Le , en compagnie de son frère Paul, il embarque sur le Great Eastern à Liverpool pour les États-Unis. Il tirera de sa traversée le roman Une ville flottante (1870).

Le , il fonde avec Victor Massé, Léo Delibes, Auguste Lelarge, Fournier-Sarlovèze, Bazille, Bertall, Charles Béchenel et Aristide Hignard le Club des « Onze-sans-femmes », un dîner hebdomadaire d'autres célibataires sans métiers définis qui peut aussi se comprendre par « Onze sans les femmes » comme l'écrit William Butcher : « Il faudrait sans doute réinterpréter les mots « sans femmes », puisque nombre des invités, Verne compris, sont mariés à cette époque ».

En il s'installe à Amiens. Il écrit alors à son ami Charles Wallut : « Sur le désir de ma femme, je me fixe à Amiens, ville sage, policée, d'humeur égale, la société y est cordiale et lettrée. On est près de Paris, assez pour en avoir le reflet, sans le bruit insupportable et l'agitation stérile. Et pour tout dire, mon Saint-Michel reste amarré au Crotoy. ».

Son père, Pierre Verne, meurt d'une attaque le , à Nantes. Il se rend aux obsèques puis regagne Amiens et se plonge dans l'écriture du Tour du monde en 80 jours. Il fréquente la bibliothèque de la Société industrielle où il peut se documenter grâce à son important fonds de revues scientifiques et le , devient membre titulaire de l'Académie des sciences, des lettres et des arts d'Amiens, « à l'unanimité des suffrages ». Contrairement à l'usage, il ne fait alors pas un discours de réception mais lit un passage de son futur roman à paraître Le Tour du monde en 80 jours. En 1875, il en est élu directeur ainsi qu'en 1881 et, à cette occasion, il prononce plusieurs discours de réception, notamment en 1875, pour un de ses amis, le caricaturiste Gédéon Baril, qui signera en 1881 les illustrations de Dix Heures en chasse chez Hetzel, nouvelle que Jules Verne a auparavant lue le , en séance publique à l'Académie d'Amiens et qu'Hetzel reprend à la suite du Rayon vert, dans un texte remanié.

Dès , l'Académie française couronne le Magasin d'Éducation et de Récréation (Jules Verne, P.-J. Stahl, Jean Macé) par le prix Montyon. Il recevra le même prix, à titre individuel, en 1872 pour l'ensemble Cinq Semaines en ballon, Voyage au centre de la Terre, Vingt Mille Lieues sous les mers, De la Terre à la Lune et Autour de la Lune et lors de la séance de l'Académie française du , ce sont tous les ouvrages de Jules Verne dans leur ensemble parus chez Hetzel en dehors du Magasin d'Éducation qui sont couronnés. À cette occasion, M. Patin, secrétaire perpétuel de l'Académie, fait l'éloge de Jules Verne : « Les merveilles usées de la féerie y sont remplacées par un merveilleux nouveau, dont les notions récentes de la science font les frais ».

En 1869, Hetzel pousse Jules Verne à entrer à l'Académie française. Celui-ci lui répond : « Qui n'a pas une grande fortune ou une grande situation politique n'a point de chance d'y arriver ! ». Malgré tout, en , Jules Verne fait une première démarche pour postuler. Il écrit à Hetzel : « Je vous rappelle, pour mémoire, que voilà deux places vacantes à l'Académie. Vous m'avez un peu mis l'eau à la bouche. Vous avez beaucoup d'amis dans l'illustre corps. Suis-je arrivé à la situation voulue pour resupporter? un échec honorable ». En vain. En 1883, il tente de nouveau sa chance par l'intermédiaire d'Alexandre Dumas fils, en espérant ainsi les voix de Victorien Sardou, d'Eugène Labiche et de Maxime Du Camp mais il sait qu'il a deux redoutables concurrents : Alphonse Daudet et Edmond About. C'est ce dernier qui sera élu. Après un nouvel échec en 1884, en 1892, alors qu'une place est de nouveau libre, Jules Verne remarque que depuis sa première candidature, ce sont pas moins de trente-sept académiciens qui sont morts et qu'à aucun moment son nom n'a été sérieusement retenu. Il écrit : « Le grand regret de ma vie est que je n'ai jamais compté dans la littérature française ».

Du au parait, dans Le Temps, Le Tour du monde en quatre-vingts jours repris la même année en volume par Hetzel. L'adaptation théâtrale de la pièce en 1874-1875 en collaboration avec Adolphe d'Ennery obtient un prodigieux succès. D'Ennery touche 7 % des recettes, Verne 5 % dont il abandonne la moitié, 1,5 % à Édouard Cadol et 1 % à Émile de Najac. Ce dernier, secrétaire de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, avait été chargé de faire une adaptation destinée aux États-Unis à partir de la deuxième version établie par Cadol, version qui n'aboutit pas

Jules Verne, membre du Yacht Club de France depuis le , dont il est aussi membre honoraire, fait construire le Saint-Michel II par l'architecte Abel Le Marchand le . Celui-ci est mis à l'eau trois mois plus tard, le . Il s'agit d'un cotre de plaisance sur les plans d'une « hirondelle de la Manche ». Jules Verne a sillonné la Manche et l'Atlantique pendant 18 mois, avant d'acquérir son successeur à l'été 1877.

1876 est aussi le début du travail avec D'Ennery sur l'adaptation théâtrale des Enfants du capitaine Grant. La même année, il obtient de la justice que son fils mineur Michel, au comportement rebelle, soit placé pour six mois dans une maison de redressement, la colonie pénitentiaire de Mettray.

À la fin , Honorine Verne, qui organisait tous les mercredis soir des réunions de jeux et de salon, est victime d'abondantes métrorragies qui manquent la faire mourir. Elle est sauvée par une transfusion de sang, cas rarissime à l'époque mais sera de nouveau reprise en . Elle ne peut ainsi être présente au bal costumé que Jules Verne a organisé, sur le thème du Voyage à la Lune, pour introduire son fils et ses belles-filles dans la bonne société amiénoise. Les invitations ont été lancées le lundi de Pâques . Y est présent, entre autres personnalités, et parmi plus de sept cents invités, son ami Nadar, le modèle de Michel Ardan, héros de ses romans De la Terre à la Lune et Autour de la Lune, déguisé en son personnage, sortant d'un obus qu'on avait roulé au milieu des quadrilles.

Début 1878, Jules Verne, en parallèle aux finitions de l'adaptation des Enfants du capitaine Grant, commence celle de Michel Strogoff qu'il évoque depuis l'année précédente.

De juin à août 1878, il navigue de Lisbonne à Alger sur le Saint-Michel III, puis, en juillet 1879, en Écosse et en Irlande. Troisième croisière en juin 1881, avec son frère, son neveu Gaston et Robert Godefroy : il visite la mer du Nord, la Hollande, l'Allemagne, puis, par le canal de l'Eider, Kiel et la Baltique jusqu'à Copenhague. Paul Verne écrit le récit de ce dernier voyage qui est publié en 1881 chez Hetzel sous le titre De Rotterdam à Copenhague, à la suite de La Jangada, dans une version revue, à la demande de l'éditeur, par Jules Verne.

Embarqué de force pour un voyage aux Indes pendant l'été 1879, Michel Verne est mis à la porte par son père en mais continue de vivre à Amiens où son père lui verse une pension.

En 1882, Jules Verne déménage du 44, boulevard Longueville, où il réside depuis 1873, pour emménager au 2, rue Charles-Dubois, la fameuse maison à la tour surmontée d'un belvédère, qui présente des similitudes frappantes avec les maisons à tour dans deux de ses romans posthumes, Le Secret de Wilhelm Storitz et La Chasse au météore. Le , il donnera un second bal dans sa nouvelle demeure, bal auquel sa femme peut, cette fois, assister.

Il décide en 1884 de faire une grande croisière autour de la Méditerranée. Le Saint-Michel III dont le port d'attache était Le Tréport, quitte Nantes le . À son bord, se trouvent Paul Verne, Robert Godefroy, Edgar Raoul-Duval, Michel Verne, Louis-Jules Hetzel et son neveu Maurice (1862-1947), fils de Paul, qui prend des notes. Il compte retrouver sa femme, en visite chez sa fille Valentine et son gendre, en Algérie. Le navire arrive à Vigo le 18, à Lisbonne le 23. Verne passe à Gibraltar le . À son arrivée à Oran, il retrouve Honorine et est reçu par la Société de géographie de la ville. Les journaux lui consacrent de nombreux articles. Le , il est à Bône où le bey de Tunis met à sa disposition un wagon spécial. Retrouvant son navire, il essuie une tempête près de Malte, visite la Sicile, Syracuse, puis Naples et Pompéi. À Anzio, le groupe prend le train pour Rome. Le , Verne est reçu en audience privée par Léon XIII. Curieusement, le lendemain, il rend visite à la loge maçonnique de la ville. Puis il rencontre Louis-Salvador de Habsbourg-Lorraine, avec lequel il établit une relation épistolaire qui durera jusqu'à la mort de l'écrivain. Deux mois après le départ du navire, Verne est de retour à Amiens. Il s'inspire de ce voyage dans la rédaction de Mathias Sandorf qui sera publié dans Le Temps du au .

Dernières années

[modifier | modifier le code]

(Photo Herbert).

Le , il se décide à vendre le Saint-Michel III. L'entretien du yacht devient dispendieux, son fils s'endette et lui coûte cher. Il le cède, à moitié prix, au courtier maritime Martial Noë en . Contrairement à ce que de nombreux biographes ont écrit, il ne vend donc pas le Saint-Michel à cause de l'attentat dont il est victime le .

En effet, à cette date, alors qu'il rentre du Cercle de l'Union vers cinq heures, il trouve, après avoir ouvert sa porte de fer, son neveu Gaston armé d'un revolver. Celui-ci tire sur l'écrivain qu'il atteint à la jambe. Gaston, arrêté, est suspecté de folie. Son père, Paul Verne, déclarera que son fils a tiré sur Jules Verne pour attirer l'attention sur celui-ci afin de le faire entrer à l'Académie française. Gaston Verne restera interné jusqu'à sa mort, le . Robert Godefroy envoie un télégramme à la maison Hetzel. Mais Louis-Jules Hetzel est à Monte-Carlo, au chevet de son père qui s'éteint le . La blessure de Jules Verne dont la balle ne pourra jamais être extraite, lui laissera une légère claudication jusqu'à la fin de sa vie.

Le , sa mère, Sophie Verne, meurt, il ne peut se rendre aux obsèques, car il marche difficilement et sa guérison n'avance pas. Il revient cependant une dernière fois à Nantes dans le courant de cette même année, afin de régler les problèmes de succession et vendre la maison de campagne de ses parents sise rue des Réformes à Chantenay.

Contraint de se sédentariser, il reporte son intérêt vers la vie de la cité. Le , Jules Verne est élu au conseil municipal d'Amiens sur la liste républicaine (gauche modérée) conduite par Frédéric Petit. Il écrit à son ami Charles Wallut : « Mon unique intention est de me rendre utile et de faire aboutir certaines réformes urbaines. » Il y siégera jusqu'en 1904 et s'y occupera essentiellement des commissions concernant l'instruction, le musée, le théâtre, la culture en général et l'urbanisme.

Après le succès d'estime de la pièce Mathias Sandorf écrite par Georges Maurens et William Busnach (1887), et malgré l'échec de Kéraban-le-Têtu, d'Ennery évoquant une adaptation du Chemin de France ou de Nord contre Sud dont l'en dissuade Jules Verne, il revient au théâtre en 1888 et passe le mois de décembre chez d'Ennery à Antibes, puis le mois d'août 1890 à Villers-sur-Mer pour travailler à l'adaptation des Tribulations d'un Chinois en Chine, mais il se brouille avec d'Ennery et la pièce ne sera alors jamais montée.

En 1890, il devient un membre très actif de l'Alliance française.

Jules Verne n'était en aucun cas un républicain de grande conviction ; il est toute sa vie resté monarchiste, mais de tendance orléaniste. D'après un article du Bulletin de la Société Jules-Verne, il fait partie des 100 000 signataires d'une proclamation de la nationaliste Ligue de la patrie française, parue le dans le quotidien Le Soleil, organe des monarchistes, aux côtés, entre autres de Juliette Adam, Ernest Legouvé, Francisque Sarcey (ces derniers de l'entourage libéral d'Hetzel), Auguste Renoir ou encore François Coppée parmi vingt-deux académiciens, qui, tous, préfèrent, en pleine affaire Dreyfus, l'honneur national au respect de l'individu. La Ligue se présente indépendante et située au-dessus des partis, évite de joindre ses voix au dénigrement antisémite explicite, mais réagit à la fondation précédente de la Ligue des droits de l'homme qui défend l'honneur de Dreyfus. Elle sera dissoute en 1904.

Le dossier sur le projet de cirque municipal, déjà proposé durant le précédent mandat du maire, lui prend beaucoup de temps. Il s'y investit fortement, malgré les critiques sur la construction en dur d'un tel édifice. Il fait aboutir son projet et, le , prononce le discours d'inauguration.

Chevalier de la Légion d'honneur depuis le , Jules Verne est promu au grade d'officier le , non pas pour ses qualités d'écrivain, mais pour son dévouement de conseiller municipal. Il est décoré le suivant par le préfet de la Somme.

Le , son frère Paul meurt des suites de troubles cardiaques dont il souffrait depuis longtemps. Verne reste prostré et refuse tout déplacement. Il écrit à son neveu Maurice :

« Mon cher Maurice,

- Je reçois à l'instant la dépêche m'annonçant la mort de mon pauvre frère, mort prévue, mais bien affreuse. Jamais je n'aurais pensé lui survivre. Je ne vais pas bien du tout. Depuis le jour du mariage de ta s?ur, j'ai eu indigestion sur indigestion, et je ne tiens pas debout.

- Je t'écris à la hâte, et t'envoie toutes nos condoléances pour ta mère et toute ta famille.

- Ton oncle affectionné

- Jules Verne

- Ton oncle affectionné

- 8 h du soir

- Je crains bien qu'il me soit impossible d'aller à Paris ! ».

Le , il démissionne de la Société de géographie.

Jules Verne travaille pendant plusieurs années avec Adolphe d'Ennery à l'adaptation au théâtre du roman. Les deux hommes finissent par se disputer et la collaboration cesse. En 1899, après la mort de D'Ennery, Pierre Decourcelle, neveu de ce dernier, et Ernest Blum sont envisagés pour reprendre avec Jules Verne le projet, mais il ne verra jamais le jour. Jules Verne envisage de transposer l'action en Perse et la pièce prend alors le nom de Likao. Finalement, c'est Jules Mary qui est choisi pour collaborateur et un traité est signé avec le directeur du théâtre du Châtelet Émile Rochard pour les représentations. Mais Rochard est remplacé par Alexandre Fontanes à la direction du théâtre. Celui-ci fait monter Les Cinq Sous de Lavarède de Paul d'Ivoi, qui se déroule au Japon et en Chine. À Likao, Fontanes préfère aussi faire monter L'Archipel en feu de Charles Samson et Georges Maurens, projet qui ne verra non plus jamais le jour. Les différentes étapes manuscrites de l'adaptation des Tribulations n'ont jamais été retrouvées.

En 1900, Verne quitte l'hôtel particulier qu'il loue rue Charles-Dubois et réintègre la maison dont il est propriétaire depuis au 44 boulevard de Longueville. L'appartement, moins spacieux, lui permet d'y vivre plus facilement. Il y garde ses habitudes : un cabinet de travail et sa bibliothèque attenante. Toujours la même table sur laquelle il écrit depuis trente ans. L'écrivain avoue à un visiteur, Robert Sherard : « La cataracte a eu mon ?il droit, mais l'autre est encore assez bon ».

En 1902, il sent ses forces intellectuelles diminuer. À une demande du directeur de l'Académie d'Amiens, il répond : « Vous me demandez d'écrire quelque chose pour l'Académie. Oubliez-vous donc qu'à mon âge les mots s'en vont et les idées ne viennent plus. »

Il n'écrit pratiquement plus mais confie à Robert H. Sherard qu'il a beaucoup d'avance et que ce n'est pas si grave qu'il doive travailler lentement. En effet, dès 1892, Verne tient une liste des romans écrits et les corrige au fur et à mesure de leur parution. Malgré tout, il accepte la présidence du Groupe espérantophone d'Amiens. Ardent défenseur de cette toute jeune langue internationale, il promet à ses amis d'écrire un roman où il décrira les mérites de l'espéranto. Il commence la rédaction de Voyage d'études vers la fin de l'année. Mais, épuisé, il pose sa plume au bout de six chapitres : lorsqu'il entama la rédaction de ce roman en sur la base d'une trame détaillée, Jules Verne avait en effet situé l'action au Congo. La presse, à la suite d'Edmund Dene Morel, se faisant l'écho en juillet et de graves exactions contre les populations indigènes, Jules Verne suspend sa rédaction. Le brouillon sera repris par son fils Michel, mais l'?uvre finale (L'Étonnante Aventure de la mission Barsac) ne fera pas allusion à l'espéranto.

Le diabète, qui attaque son acuité visuelle, l'anéantit petit à petit. Après une sévère atteinte vers la fin de 1904, une nouvelle crise le terrasse, le de l'année suivante.

Jules Verne s'éteint le à Amiens, dans sa maison du 44 boulevard Longueville (aujourd'hui boulevard Jules Verne). Ses obsèques, célébrées à l'église Saint-Martin d'Amiens, attirent une foule de plus de cinq mille personnes. Plusieurs discours sont prononcés, notamment celui de Charles Lemire pour la Société de géographie. L'empereur Guillaume II envoie le chargé d'affaires de l'ambassade d'Allemagne présenter ses condoléances à la famille et suivre le cortège. Ce jour-là, aucun délégué du gouvernement français n'était présent aux funérailles. L'écrivain est inhumé au cimetière de la Madeleine à Amiens. Sa tombe en marbre est réalisée en 1907 par le sculpteur Albert Roze. Intitulée « Vers l'Immortalité et l'Éternelle Jeunesse », elle représente l'écrivain (ou l'allégorie de son ?uvre) soulevant la pierre brisée de sa sépulture en écartant le linceul qui le drape, le bras tendu vers le ciel. La tombe est vraisemblablement inspirée par la lettre d'Achille Moullart (1830-1899), directeur de l'Académie d'Amiens, qui lors de la réception de Jules Verne à l'Académie avait écrit : « Un grand peuple est tombé au dernier degré de l'abaissement, et à quelque temps de là, quand ses ennemis et ses envieux chantaient un de profundis ironique sur la tombe où ils le croyaient enseveli, on l'a vu soulever peu à peu la pierre, sortir de son linceul et apparaître plus vivant et plus fort ».

Honorine Verne rejoint son mari, cinq ans après, le .

Sept romans de Jules Verne et un recueil de nouvelles paraîtront après sa mort, publiés par son fils Michel Verne, qui prendra la responsabilité de remanier les manuscrits. En 1907, un huitième roman, L'Agence Thompson and Co., sera entièrement écrit par Michel, mais paraîtra sous le nom de Jules Verne.

- ? (en) William Butcher, Jules Verne, the definitive biography, Thunder's Mouth Press, , p. 6, décrit avec précision l'arbre généalogique des Verne en s'appuyant sur les registres d'état civil.

- « Nantes et Jules Verne », sur terresdecrivains.com.

- ? Jean-Yves Paumier, « La charge d'avoué fondatrice de l'aventure vernienne », Bulletin de la Société Jules-Verne, n 192, , p. 13-16.

- ? Gilbert Prouteau, Le Grand Roman de Jules Verne, sa vie, Stock, , p. 20.

- ? Dekiss 1999, p. 16.

- ? Compère 1996, p. 11.

- ? Compère 1996, p. 125.

- ? Jules Verne, Un prêtre en 1839, Le Cherche-Midi éditeur, , chap. XXI.

- ? Joëlle Dusseau, Jules Verne, Paris, Éditions Perrin, , p. 45.

- ? « Jules Verne, voyageur ou sédentaire », Revue Jules Verne, n 3, , p. 33

- ? « Maison des parents de Jules Verne - Notice Patrimoine PDL », sur devpatrimoine.paysdelaloire.fr (consulté le )

- ? « Jules Verne, voyageur ou sédentaire », Revue Jules Verne, n 3, , p. 34

- ? « Jules Verne, voyageur ou sédentaire », Revue Jules Verne, n 3, , p. 35

- ? Dekiss 2005, p. 20.

- ? Jean-Paul Dekiss, Jules Verne, L'enchanteur, Éditions du Félin, , p. 18

- ? Légende inventée par Marguerite Allotte de la Füye dans sa biographie Jules Verne sa vie, son ?uvre, Kra, , p. 28

- ? Jules Verne, Monna Lisa : suivi de Souvenirs d'enfance et de jeunesse, Cahiers de l'Herne, , p. 97

- ? Marcel Moré, Nouvelle explorations de Jules Verne : musique, misogamie, machine, Éditions Gallimard, , p. 15-16

- ? Charles Noël Martin, La Vie et l'?uvre de Jules Verne, Michel de L'Ormeraie, , p. 29. L'information venant de Marguerite Allotte de La Fuÿe (Jules Verne sa vie, son ?uvre, Kra, , p. 24) peut être sujette à caution.

- ? Cécile Compère, « Jules Verne de Nantes », Revue Jules Verne, n 4, , p. 20. Note : Dans l'ordre universitaire, Nantes dépend alors de l'Académie de Rennes.

- ? Christian Robin, Un monde connu et inconnu : Jules Verne, Centre universitaire de recherches verniennes de Nantes, , p. 20

- ? Lettre de Jules Verne à sa mère du 6 mai 1853 absente de l'ouvrage d'Olivier Dumas, Correspondance de Jules Verne avec sa famille, La Manufacture, 1988 et reprise dans Charles Noël Martin, La Vie et l'?uvre de Jules Verne, 1978, p. 30 basée sur les dires, non sourcés, de Marguerite Allotte de La Fuÿe (Kra, 1928)

- ? Charles-Noël Martin, « Les amours de jeunesse de Jules Verne », dans Bulletin de la Société Jules-Verne, n 28 (1973), p. 79-86.

- ? Jean-Paul Dekiss, Jules Verne L'Enchanteur, Éditions du Félin, 1999, p. 17

- ? Philippe Mellot, Jean-Marie Embs, Le guide Jules Verne, Éditions de l'Amateur, 2005, p. 15

- ? Charles-Noël Martin, La Vie et l'?uvre de Jules Verne, Michel de l'Ormeraie, , p. 36. Il s'agit respectivement du poème n 4 du premier cahier et du n 11, reproduits dans Jules Verne : Poésies inédites, Ville de Nantes/Le Cherche-Midi éditeur, 1989.

- ? Charles-Noël Martin, La Vie et l'?uvre de Jules Verne, Michel de l'Ormeraie, , p. 34

- ? Charles-Noël Martin, « Les amours de jeunesse de Jules Verne » 2 partie, dans Bulletin de la Société Jules-Verne, n 29/30 (1974), p. 103-113.

- ? Lettre à sa mère du 30 juillet 1848, dite lettre du rêve, Correspondance familiale, pp. 246?251.

- ? Christian Chelebourg, « Le blanc et le noir. Amour et mort dans les « Voyages extraordinaires » », Bulletin de la Société Jules-Verne, n 77, , p. 22?30

- ? Eric Weissenberg, Jules Verne : Un univers fabuleux, Favre, , p. 74

- ? Martin 1978, p. 34

- ? Éric Weissenberg, Jules Verne: Un univers fabuleux, 2004, p. 303

- ? Martin 1978, p. 29

- ? Cécile Compère, Le Paris de Jules Verne, dans la Revue Jules Verne, 4, 1997, p. 42.

- ? Lettre du 17 juillet 1848 à son père, Correspondance familiale, Olivier Dumas, La Manufacture, 1988, p. 242.

- ? Gilbert Prouteau, Le Grand Roman de Jules Verne, sa vie, 1979, p. 87

- ? Olivier Dumas, Édouard Bonamy, le bon ami de Jules Verne, in Bulletin de la Société Jules-Verne n 151, 3 trimestre 2004, p. 6-8

- ? Martin 1978, p. 45

- ? Jules Verne, Manuscrits nantais, 3 vol. Nantes : Bibliothèque municipale/Le Cherche-Midi, 1991 (Notice BNF)

- ? Jules Verne : Théâtre inédit, Le Cherche-Midi, 2006, éditions établies sous la direction de Christian Robin, préface de Jean-Marc Ayrault

- ? Jean-Paul Dekiss, Jules Verne l'enchanteur, Éditions du Félin, 1999, p. 26.

- ? Interview donnée par Jules Verne à Robert H. Sherard, parue in Mc Clure's Magazine en janvier 1894. Voir Entretiens avec Jules Verne, Slatkine, 1998, pp. 88?89.

- ? Lettre à sa mère du 17 mars 1849, Correspondance familiale, p. 274.

- ? Lettre à son père du , Correspondance familiale, p. 273.

- ? Simone Vierne, Qui suis-je ? Verne, Pardès, 2005, p. 91

- ? Cinq Semaines en ballon, chapitre XX.

- ? Makis Trikoukis, « Le Capitaine Nemo et la Commune de Paris », in Bulletin de la Société Jules-Verne, n 77, 1 trimestre 1986, p. 5-12

- ? Lucian Boia, Jules Verne: Les paradoxes d'un mythe, Les Belles Lettres, 2005, p. 176

- ? Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, De la science en littérature à la science-fiction: Actes du 119 Congrès, 1995 (Lire)

- ? Jean-Pierre Picot, Le Testament de Gabès : L'invasion de la mer (1905), ultime roman de Jules, Edisud, 2004, p. 82

- Martin 1978, p. 60

- ? Bulletin de la Société Jules-Verne n 65-66, 1983, p. 4

- ? Claude Tillier, Jules Verne en 100 questions, Centre international Jules-Verne, 2004, p. 14

- ? Revue Jules Verne n 4, Jules Verne, voyageur ou sédentaire, 1998, p. 42

- Martin 1978, p. 111

- ? Martin 1978, p. 61 et Alexandre Tarrieu, « Aristide Hignard (1822-1898) » in Revue Jules Verne n 11, 1 semestre 2001, p. 102-107.

- ? Simone Vierne, Jules Verne, Balland, 1985 (Lire)

- ? Christian Chelebourg, Jules Verne: La science et l'espace. Travail de la rêverie, Minard, 2005, p. 42

- ? Jean-Paul Dekiss, Jules Verne, L'enchanteur, Éditions du Félin, 1999, p. 30

- ? Olivier Dumas, Voyage à travers Jules Verne, Stanké, 2000, p. 51.

- ? Alexandre Tarrieu, Dumas de père en fils in Jules Verne, le Poète de la science, Timée-éditions, 2005, p. 28-29

- ? Charles Lemire, Jules Verne, Berger-Levrault, 1908 et Martin 1978, p. 53

- ? Volker Dehs, Jules Verne et les sciences occultes, Bulletin de la Société Jules-Verne n 188, avril 2015, p. 7-17 et Philippe Langueneur, D Arpentigny et les mains de Nemo, Bulletin de la Société Jules-Verne n 166, juin 2008, p. 29-37

- ? Alexandre Tarrieu, préface in Les Pailles rompues, Revue Jules Verne n 11, 2001, p. 30

- ? Volker Dehs, La Fortune méconnue des Pailles rompues, in Bulletin de la Société Jules-Verne n 198, mai 2019, p. 10

- ? Jean-Paul Dekiss, Jules Verne l'enchanteur. Éditions du Félin, 1999, p. 29.

- ? Martin 1978, p. 58

- ? Voir sur le sujet, Jean-Louis Mongin, Jules Verne et le Musée des Familles, Encrage, 2013

- ? Marc Soriano, Les Premiers Navires de la marine mexicaine, in Portrait de l'artiste jeune, suivi des quatre premiers textes publiés de Jules Verne, Gallimard, 1978, p. 53-78

- ? Martin 1978, p. 63

- ? Michel Strogoff, Moscou, Irkoutsk, par Jules Verne. Suivi de Un drame au Mexique. Dessins de J. Férat, gravés par Ch. Barbant, Hetzel, 1876 sur Gallica

- ? Texte original repris dans Un voyage en ballon suivi de À propos du Géant et 24 Minutes en ballon, Centre international Jules-Verne, 2001

- ? Martin 1978, p. 66

- ? Éric Weissenberg, Jules Verne : Un univers fabuleux, Favre, 2004, p. 86

- ? Christian Robin, Un monde connu et inconnu : Jules Verne, 1978, p. 30

- ? Volker Dehs, Le Théâtre lyrique sous les frères Seveste, BSJV n 192, août 2016, p. 32

- ? Cécile Compère, « Le Paris de Jules Verne », dans Revue Jules Verne, 4 (1997).

- ? Éric Weissenberg, Jules Verne : un univers fabuleux, Éditions Favre, , Lettre à son père du 17 janvier 1852, p. 153.

- ? Lettre du 26 janvier 1851. Cité par Olivier Dumas, Jules Verne (avec la correspondance familiale), La Manufacture, 1988, p. 285

- ? Marcel Destombes, « Jules Verne à la Bibliothèque nationale », Bulletin de la Bibliothèque nationale, 3 année, n 2, juin 1978

- ? Dekiss 2005, p. 32.

- ? Martin 1978, p. 62

- ? Jean-Paul Dekiss, Jules Verne l'enchanteur. Éditions du Félin, 1999, p. 30.

- ? Les Châteaux en Californie ou Pierre qui roule n'amasse pas mousse, comédie-proverbe en prose, neuf personnages, en collaboration avec Pitre-Chevalier. Dessins de Paul Gavarni, 1853

- ? Gilbert Prouteau, Le Grand Roman de Jules Verne, sa vie, Hachette, 1979, p. 190

- ? Alexandre Tarrieu, « Aristide Hignard (1822-1898) », Revue Jules Verne n 11, p. 103 et A. Tarrieu, « L'amitié avec Hignard », in Jules Verne, le poète de la science, Timée-éditions, 2005, p. 30-31

- ? Martin 1978, p. 83

- ? Jean-Paul Dekiss, Jules Verne, l'enchanteur, Éditions du Félin, 1999, p. 39

- ? Alexandre Tarrieu, « Voyage au Centre du Théâtre », Revue Jules Verne n 11, 2001, p. 11-24

- ? Daniel Compère, Jules Verne écrivain, Droz, 1991, p. 36. Michel Verne transformera la nouvelle en La Destinée de Jean Morénas.

- ? Samuel Sadaune, Contes et nouvelles de Jules Verne, Ouest-France, 2000, p. 10

- ? La pièce sera publiée pour la première fois en 1974 : Monna Lisa, in Jules Verne, Cahiers de l'Herne n 25, 1974, p. 23-56

- ? Timothy A. Unwin, Jules Verne: Journeys in Writing, 2005, p. 79

- ? Revue Jules Verne n 26, 2007, p. 55

- ? Martin 1978, p. 87

- ? Charles-Noël Martin, « Les amours de jeunesse de Jules Verne. II », dans Bulletin de la Société Jules-Verne, n 29/30 (1974).

- ? L'épisode Laurence Janmar ayant pour source Marguerite Allotte de la Fuÿe, Jules Verne sa vie, son ?uvre, Kra, 1928, p. 61, est à prendre sous réserve, les dires n'ayant jamais été authentifiés autrement que par la biographe.

- ? Les biographes écrivent à tort Duverger.

- ? À dix heures du soir et non en juillet, du choléra, tel que souvent indiqué. Cf. Nécrologie dans La Ruche littéraire n 3-5, 1854, p. 407 et Volker Dehs, Le Théâtre lyrique sous les frères Seveste, Bulletin de la Société Jules-Verne n 192, août 2016, p. 17-36

- ? Jean Gourret, Ces hommes qui ont fait l'Opéra, 1984, p. 137-140

- ? Volker Dehs, Jules Verne et Émile Perrin, Bulletin de la Société Jules-Verne n 163, 2007, p. 6-9, avec une lettre de Jules Verne à Perrin datée du 2 février 1880 en p. 8

- ? Lettre à son père de fin 1854, citée par Martin 1978, p. 74

- ? Maître Zacharius ou l'Horloger qui avait perdu son âme, Musée des familles: Lectures du soir, vol. 21, avril-mai 1854, p. 225-231

- ? Volker Dehs, Jules Verne et Émile Perrin, Bulletin de la Société Jules-Verne n 163, 2007, p. 6-9

- ? Publiée chez Michel Lévy (Lire la pièce sur books.google). Le texte original a été réimprimé en 2002 dans le Bulletin de la Société Jules-Verne n 143.

- ? Albert Soubies, Histoire du Théâtre-Lyrique, Paris, Fischbacher, 1899.

- ? Lettre de Jules Verne à son père, du 19 avril 1854 (collection Vaulon), sur papier à en-tête du Théâtre Lyrique (ancien Opéra national) publiée par Olivier Dumas dans le Bulletin de la Société Jules-Verne (nouvelle série), n 83, p. 14, troisième trimestre 1982.

- ? Voir Alexandre Tarrieu, Voyage au centre du théâtre, Revue Jules Verne n 11, 2001

- ? Martin 1978, p. 100

- ? Jean-Michel Margot, Nouvelle de jeunesse : jeunesse d'une nouvelle (Lire en ligne).

- ? Texte original (version 1855) repris dans Bulletin de la Société Jules-Verne n 146 et tiré à part, avec préface d'Olivier Dumas, 2003.

- ? Alexandre Tarrieu, Le cercle polaire in Jules Verne, le poète de la science, Timée-éditions, 2005, p. 60-61

- ? Éric Weissenberg, Jules Verne: Un univers fabuleux, Favre, 2004, p. 148

- ? Longtemps non identifié en raison d'une erreur de copie de la correspondance de Jules Verne stipulant « Victor Marie ». Voir sur Victor Marcé : J-P. Luauté et Th. Lempérière, La Vie et l'?uvre pionnière de Louis-Victor Marcé, Éditions Glyphe, 2012, 264 p. et Éric Weissenberg, Jules Verne : Un univers fabuleux, Favre, 2004, p. 148

- ? Dekiss 2005, p. 30.

- ? Lettre du 23 avril 1851.

- ? Lettre du 10 décembre 1853. Cité, entre autres, par Éric Weissenberg, Jules Verne: Un univers fabuleux, Favre, 2004, p. 130

- ? Lettre à sa mère du 14 décembre 1854 in Olivier Dumas, Jules Verne, La Manufacture, 1988, p. 89

- ? Cité par Éric Weissenberg, Jules Verne: Un univers fabuleux, Favre, 2004, p. 96

- Martin 1978, p. 103

- ? Auguste Morel était clerc de notaire à Amiens. Sa famille était originaire de Doullens. Il meurt le 5 juillet 1856 à la suite d'une pneumonie. Voir Visions nouvelles sur Jules Verne, Centre de documentation Jules Verne, 1978, p. 22

- ? Cécile Compère, Jules Verne au féminin, Revue Jules Verne n 9, 2000, p. 17

- ? Voir la galerie des photographies de la famille Verne sur le site du Centre international Jules-Verne.

- ? Lettre à sa mère du samedi 24 mai 1856. Olivier Dumas, Jules Verne, La Manufacture, 1988, p. 397 (lettre 113

- ? Samuel Sadaune, Un époux respectable, in Jules Verne, le poète de la science, Timée-éditions, 2005, p. 37

- ? Martin 1978, p. 107

- ? Lettre à son père du jeudi 29 mai 1856. Olivier Dumas, Jules Verne, La Manufacture, 1988, p. 400-401 (lettre 115)

- ? Lettre à son père du 4 juillet 1856. Olivier Dumas, Jules Verne, La Manufacture, 1988, p. 406-407 (lettre 119)

- ? Jean-Michel Margot, Jules Verne en son temps, Encrage, 2004, p. 231. J-P. Dekiss écrit par erreur « placier », erreur souvent reprise par la suite (Jules Verne l'enchanteur, Éditions du Félin, 1999, p. 44)

- ? Lettre à son père du 7 décembre 1856. Olivier Dumas, Jules Verne, La Manufacture, 1988, p. 421 (lettre 130)

- ? Contrat de mariage reproduit dans le Bulletin de la Société Jules-Verne n 65-66, 1983, hors pagination.

- ? Philippe Mellot, Jean-Marie Embs, Le guide Jules Verne, Éditions de l'Amateur, 2005, p. 16

- ? Charles-Noël Martin, « Le mariage de Jules Verne », Bulletin de la Société Jules-Verne, n 65/66,

- ? « Jules Verne, voyageur ou sédentaire », Revue Jules Verne, n 4, , p. 47

- ? Propos tenus par Jules Verne à Félix Duquesnel en 1862 d'après l'article de ce dernier, « À propos de la statue de Jules Verne », Le Journal d'Amiens,

- ? Charles-Noël Martin, « Recherches sur les maîtresses de Jules Verne », BSJV, n 56, , p. 292-295.

- ? Éric Weissenberg, Jules Verne: Un univers fabuleux, Favre, 2004, p. 272

- ? Estelle Hénin est née le 12 juin 1836. Cf. Norbert Percereau, « Le secret de la « Fiancée invisible », BSJV, n 159, , p. 10.

- ? Jules Verne, sa vie, son ?uvre, Kra, 1928, pp. 188 et 243.

- ? Jean-Jules Verne, Jules Verne, Hachette, 1973, pp. 264?285.

- ? Recherches sur la nature, les origines et le traitement de la science dans l'?uvre de Jules Verne. Thèse de doctorat, 1980, note 188.

- ? Norbert Percereau, « Le secret de la « Fiancée invisible », dans Bulletin de la Société Jules-Verne, n 159, p. 9?28, septembre 2006.

- ? Claire Marie Duchesne meurt à son domicile à Paris le 2 avril 1942 à 76 ans. Cf. Percereau, « Le secret de la « Fiancée invisible », dans Bulletin de la Société Jules-Verne, n 159, septembre 2006.

- ? cf. Jean-Pierre Picot, Un Jules très honoré, l'autre pas, in Revue Jules Verne n 36, A la vie à la mort, 2013, p. 88.

- ? Publiée pour la première fois en 1993 dans le volume San Carlos et autres récits inédits au Cherche-Midi.

- ? Un deuxième volume paraîtra en 1863. Voir Patrick Barbier, « Hignard et Verne: les mélodies de l'amitié » in Voyage autour de Jules Verne, Académie de Bretagne et des Pays de Loire, 2000 et Alexandre Tarrieu, « Aristide Hignard (1822-1898) » in Revue Jules Verne, n 11, 1 semestre 2001 ainsi que le numéro 24 (2007) de la Revue Jules Verne entièrement consacré au thème de Jules Verne et la musique.

- ? Martin 1978, p. 113

- ? Robert Pourvoyeur, À propos de M. de Chimpanzé, in Bulletin de la Société Jules-Verne n 26-27, 1973 et Robert Pourvoyeur, Monsieur de Chimpanzé, c'est aussi du Jules Verne !, Revue Jules Verne n 24, Centre international Jules-Verne 2007, p. 85-95. La pièce a été rééditée en 1981 dans le Bulletin de la Société Jules-Verne n 57 et tiré à part.

- ? Lettre à son père du 15 juillet 1859. Olivier Dumas, Jules Verne, La Manufacture, 1988, p. 428. Lettre n 135 datée du vendredi 15 juillet 1859.

- ? Olivier Dumas, Voyage en Angleterre et en Écosse, la première grande ?uvre de Jules Verne et le premier Voyage à reculons, in Bulletin de la Société Jules-Verne n 89, 1989.

- ? Olivier Dumas, À propos de Voyage en Angleterre et en Écosse (suite), in Bulletin de la Société Jules-Verne n 95, 1990.

- ? Volker Dehs, La Bi(bli)ographie de Cinq Semaines en ballon, Bulletin de la Société Jules-Verne n 183, août 2013 et Volker Dehs, Jules Verne, Nadar, Hetzel et quelques autres. Questions de rapports, de chronologie et d'argumentation, Bulletin de la Société Jules-Verne n 163, 2007.

- ? Le Cherche-Midi éditeur le publiera en 1989 sous le titre fautif de Voyage à reculons en Angleterre et en Écosse.

- ? Gilbert Prouteau, Le Grand Roman de Jules Verne, sa vie, Stock, 1979, p. 160

- ? Jean-Pierre Picot, Christian Robin, Jules Verne: cent ans après, 2005, p. 331

- ? Volker Dehs, Soyons trois ! - Le troisième voyageur en Scandinavie, Bulletin de la Société Jules-Verne n 150, 2 trimestre 2004.

- ? L'État-civil de Michel Verne, Bulletin de la Société Jules-Verne n 187, décembre 2014, p. 4

- ? Jean-Paul Dekiss, Jules Verne, le rêve du progrès, Découvertes Gallimard n 119, 1991, p. 35

- ? M. Allotte de la Füye, Jules Verne, sa vie, son ?uvre, Simon Kra, 1928, p. 115-123.

- ? Qu'elle confirme dans une lettre adressée à Catherine Bonnier de la Chapelle du 28 avril 1982 (BNF, côte NAF 14008, f°225).

- ? B. Frank, Jules Verne et ses voyages, Flammarion, 1941, p. 104-110.

- ? A. Parménie et C. Bonnier de la Chapelle, Histoire d'un éditeur et de ses auteurs. P. J. Hetzel, Albin Michel, 1953, p. 427.

- ? Il ne participe pas au vol. Le Géant part du Champ de Mars le 4 octobre 1863. Il enlève treize passagers qui avaient payé leur place. La seconde ascension a lieu le 18 octobre, en présence de Napoléon III et se termine aux Pays-Bas. Nadar effectue six ascensions spectaculaires avec ce ballon qu'il revend en juin 1867. Martin 1978, note 3, p. 134

- ? Couverture du Petit Journal du

- ? À propos du Géant, Musée des familles, tome XXXI, 1863-1864, n 3, décembre 1863

- ? Volker Dehs, Quand Jules Verne rencontre Pierre-Jules Hetzel, Revue Jules Verne n 37, p. 128-129.

- ? Les péripéties de cette rencontre sont détaillées par Volker Dehs dans Quand Jules Verne rencontre Pierre-Jules Hetzel, Revue Jules Verne n 37, 2013, p. 127-135.

- ? Département des manuscrits, NAF 17063, f°112 et 113.

- ? Autographes du siècle, Catalogue n 4, lettre du 6 août 1902, 2011, p. 44. Charles-Noël Martin évoque déjà Bréhat dans sa biographie La Vie et l'?uvre de Jules Verne, 1978, p. 122

- ? Voir entre autres, Masataka Ishibashi, Anticipation reniée, Revue Jules Verne n 38, Hetzel, éditeur par excellence, 2013, p. 68.

- ? Éric Weissenberg, Jules Verne : Un univers fabuleux, Favre, 2004, p. 300

- ? Christian Chelebourg, Jules Verne: l'?il et le ventre : une poétique du sujet, Minard, 1999, p. 102

- ? Volker Dehs, Quand Jules Verne rencontre Hetzel, Revue Jules Verne n 37, 2013

- ? Volker Dehs, La Bi(bli)ographie de Cinq Semaines en ballon, in Bulletin de la Société Jules-Verne n 183, avril 2013, p. 7).

- ? Éric Weissenberg, Jules Verne : Un univers fabuleux, Favre, 2004, p. 221

- ? Voir la teneur des six contrats entre Verne et Hetzel dans Martin 1978, p. 188