source wikipédia

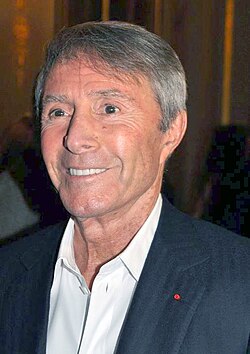

| Nom de naissance | Pierre-Richard Maurice Charles Léopold Defays |

|---|---|

| Surnom | « Le Grand Blond » |

| Naissance |

Valenciennes (France) |

| Nationalité | Française |

| Profession | Acteur, réalisateur, scénariste, producteur, chanteur |

| Films notables |

Le Distrait Le Grand Blond avec une chaussure noire La Chèvre Les Compères Les Fugitifs |

| Site internet | Site officiel |

Pierre Richard, de son vrai nom Pierre-Richard Defays, est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur français, né le à Valenciennes (Nord).

Devenu une vedette comique du cinéma français au début des années 1970, il connaît ses plus grands succès en interprétant des personnages burlesques, rêveurs et gaffeurs, dès ses premières apparitions sur grand écran, après plusieurs années au cabaret et à la télévision. Soutenu par Yves Robert, il se révèle en écrivant et réalisant ses propres films dont Le Distrait (1970), Les Malheurs d'Alfred (1972) ou encore Je sais rien, mais je dirai tout (1973). Derrière la fantaisie, son cinéma transcrit l'esprit contestataire de l'après-mai 68 en tournant en dérision les fondements de la société moderne.

Yves Robert lui confère une notoriété internationale à travers Le Grand Blond avec une chaussure noire (1973). Il tourne ensuite pour d'autres grands noms de la comédie, comme Gérard Oury, Georges Lautner et Claude Zidi. Déjà scénariste de précédents films avec Pierre Richard, Francis Veber fait ses premiers pas de réalisateur en le dirigeant dans Le Jouet (1976) puis l'associe à Gérard Depardieu dans La Chèvre (1981), Les Compères (1983) et Les Fugitifs (1986). Le comédien porte ainsi à plusieurs reprises les noms de « François Pignon » ou « François Perrin » dans les films dont Francis Veber est scénariste ou réalisateur.

Pierre Richard jouit d'une grande popularité dans toute l'Europe, ainsi que dans l'ancienne Union soviétique et en Amérique du Sud, à l'instar de Gérard Depardieu, Jean-Paul Belmondo ou Alain Delon. Reconnu en tant que figure majeure du cinéma comique français, il reçoit un César d'honneur en 2006 et un Magritte d'honneur en 2015. Au théâtre, le Molière du seul en scène lui est décerné lors des Molières 2020.

Biographie

[modifier | modifier le code]Jeunesse et formations

[modifier | modifier le code]Une enfance bourgeoise

[modifier | modifier le code]

Pierre-Richard Maurice Charles Léopold Defays naît dans une famille de la grande bourgeoisie de Valenciennes ; il est le fils de Maurice Defays, industriel qui a dilapidé la fortune familiale, et de Madeleine Paulasini. Il est également le petit-fils de Léopold Defays, polytechnicien, directeur de l'usine sidérurgique Escaut-et-Meuse. Son prénom composé lui vient de Pierre Richard-Willm, qui était l'acteur préféré de sa mère.

Son père étant parti avant sa naissance, il grandit auprès de sa mère et de ses deux grands-pères. Il souffre toute sa vie du « mal de père », comme il le confie dans Le Petit Blond dans un grand parc, un récit autobiographique écrit en 1989 à l'intention de ses deux fils. Il a sept ans lorsque pour la première fois, par hasard, il rencontre son père à Paris, sur l'hippodrome de Longchamp, et il lui arrive par la suite de le revoir dans le château familial, mais son père ne s'intéresse pas à lui. Il se console à travers une autre image paternelle, son grand-père maternel, Argimiro Paolassini. Immigré italien, provenant d'un petit village proche d'Ancône, Argimiro s'installe à Valenciennes vers l'âge de vingt ans. Porteur de rails, il finit par monter son entreprise. Pierre Richard a une immense admiration pour ce grand-père immigré, car comme lui il était plus proche de Geronimo que de Henry Ford et avait su préserver ses racines paysannes. Il lui faisait penser à Raimu : c'est peut-être pour cela, selon lui, qu'il est devenu son acteur préféré. Argimiro est mort en 1946, la même année que Raimu. Il confie encore : « Il avait dit à ma mère en parlant de moi, de tous mes petits-enfants, celui-ci réussira. Ma mère me l'a répété, ça m'est resté et, jusqu'à mes quarante ans, cette prédiction m'a donné confiance en mon destin, et la certitude que je réussirais un jour ou l'autre ». Par contre, le grand-père paternel Léopold Defays, bien plus austère, lui a tracé un destin plus sérieux en l'envoyant en pension dans l'objectif d'intégrer Sciences Po ou Saint-Cyr.

Il passe son enfance et une partie de son adolescence dans le château familial de la Rougeville à Saint-Saulve, près de Valenciennes où il est élève au lycée Henri-Wallon, puis pensionnaire de l'institution Notre-Dame. Le rire est pour lui un moyen de se faire une place : « pour m'en sortir, n'étant ni fort intellectuellement ni fort physiquement, je n'avais d'autre solution que d'être drôle pour devenir le chouchou du costaud. J'ai été le fou du roi pour survivre ». En 1944, il est élève de 6 au lycée Rollin à Paris. Il entame après le baccalauréat des études de philosophie. Manquant régulièrement les cours pour aller au cinéma, il a 18 ans lorsque Danny Kaye, qui lui ressemble physiquement, lui révèle sa vocation dans Un fou s'en va-t-en guerre.

Études, débuts d'acteur et révélation comique

[modifier | modifier le code]En 1953, Pierre Richard rejoint sa mère à Paris, où il prend des cours d'art dramatique à l'école Charles Dullin. Il tient à ne pas demander de soutien financier à sa famille mais sa grand-mère, insistante, le laisse disposer en secret d'un appartement dans le 16 arrondissement et lui envoie des colis de vivres. À l'appel du service militaire à vingt ans, en 1954, il parvient à se faire réformer en jouant le fou, à l'aide de médicaments. En 1958, une particularité physique, son hyperlaxité, le fait remarquer dans la série comique La Belle Équipe. Le générique le crédite « Pierre Richard Defays ». Après les remontrances de sa famille, il prend le pseudonyme de « Pierre Richard ». Son père réapparaît pour lui déclarer ne lui trouver aucun talent, un retour qui le blesse profondément.

Pour satisfaire l'entourage familial et calmer les angoisses de sa grand-mère, il doit apprendre un « vrai métier » et mène à bien des études de kinésithérapie, sans pour autant renoncer au monde du spectacle. Il doit en effet subvenir aux besoins de sa nouvelle petite famille, à partir de son mariage et de la naissance de son premier enfant en 1960. En 1961, parallèlement à ses études de kinésithérapie, il débute au théâtre avec Antoine Bourseiller tout en se produisant dans des cabarets parisiens où il joue ses premiers sketches écrits avec Victor Lanoux. De cette collaboration il déclare en 2016 : « Un jour, ma belle-s?ur, qui était une amie de Victor, me dit : Tu devrais le rencontrer, il est si différent de toi. On s'est vus chez Lipp, on a écrit des textes et on a été pris à la Galerie 55, le temple du cabaret de l'époque. En même temps que nous passaient Jean Yanne, Jacques Dufilho, Guy Bedos... On enchaînait deux-trois cabarets par soir, sinon on ne gagnait pas assez : on jouait un quart d'heure à la Galerie puis on filait à l'Écluse, puis à Bobino ». Pendant cinq ans, les deux amis écrivent des sketches ? leur plus fameux étant celui des gifles infligées à Pierre Richard ? qu'ils interprètent dans la plupart des cabarets de la rive gauche, et souvent en première partie des concerts de Georges Brassens. Contrastant avec le burlesque alors à la mode chez les autres amuseurs parisiens, leur numéro, selon Pierre Richard, « d'un esprit plus anglo-saxon que français, reposait sur le comique de situation. (?) L'absurdité du dialogue naissait de cette situation. Un genre d'humour qui, malheureusement, était peu transposable sur disque, ce qui a été un gros handicap dans notre carrière ! ». Leurs rapports se dégradent jusqu'au point où ils ne se parlent plus en dehors de leurs passages sur scène. Le duo s'arrête lorsque Lanoux est appelé au Théâtre national populaire, un engagement incompatible avec la tournée des cabarets. La fin de leur duo, et l'incertitude qu'elle apporte à sa carrière, perturbe un temps Pierre Richard, dont la famille vient de s'agrandir d'un deuxième enfant. Au cours de la décennie, il apparaît également dans des émissions de variétés réalisées par Jean-Christophe Averty, Pierre Koralnik et Jacques Rozier.

Un succès immédiat au cinéma

[modifier | modifier le code]Percée au cinéma

[modifier | modifier le code]

Après avoir interprété ensemble la pièce En pleine mer en 1966, le comédien et réalisateur Yves Robert, appréciant son jeu différent, écrit pour Pierre Richard un petit rôle dans Alexandre le Bienheureux (1968). C'est son premier véritable rôle au cinéma, après de rares figurations. Il profite de ce rôle secondaire pour déployer tout son comique physique le temps d'un numéro burlesque à peine esquissé au scénario. Yves Robert est impressionné par cette démonstration et lui suggère : « Arrête de jouer dans le cinéma des autres. Tu n'as aucune place dans le cinéma français. Tu n'es pas un comédien, tu es un personnage. Tu n'es pas un jeune premier comme Alain Delon, tu n'es pas une rondeur comme Bernard Blier, tu n'es rien de tout ça. C'est ton atout. Tu as une place particulière, qui n'est pas encore écrite. C'est à toi de l'écrire et de faire ta place. Tout t'est permis. Invente-toi. Fais ton cinéma ».

S'il est d'abord déçu de se voir considérer en tant que personnage et non acteur, Pierre Richard reconnaît l'énorme influence des propos du réalisateur sur sa carrière, ainsi que son aide ultérieure. Le comédien trouve dans Les Caractères de La Bruyère le personnage qui lui correspond : il est depuis l'enfance maladivement distrait et maladroit, comme Ménalque. Cela débouche sur l'écriture du scénario, en collaboration avec André Ruellan, de son premier film, Le Distrait (1970). Déterminé à révéler son talent, Yves Robert produit le film avec sa maison de production La Guéville et pousse Pierre Richard à mettre en scène lui-même son scénario. Robert lui adjoint les conseillers techniques Marco Pico et Pierre Cosson et le guide dans toutes les étapes du film. Ce premier film réunit un million et demi d'entrées. Pierre Richard devient une valeur montante dès son premier rôle principal (excepté l'oublié La Coqueluche en 1969) et sa deuxième apparition importante au cinéma. Il confirme ce succès avec deux autres réalisations, Les Malheurs d'Alfred (1972) puis Je sais rien, mais je dirai tout (1973).

Sur une idée du scénariste Francis Veber, Yves Robert lui confie le rôle principal de sa comédie d'espionnage, Le Grand Blond avec une chaussure noire (1972), dans lequel il est la victime innocente des manigances de Jean Rochefort et Bernard Blier. Sous l'?il d'un autre réalisateur, l'acteur est employé différemment : « Quand je me mets moi-même en scène, j'utilise aussi bien mes défauts que mes qualités. Mais je me suis aperçu que tout ce que j'avais mis dans le personnage du Grand Blond, et que j'aimais bien, parce que c'était moi, Yves Robert l'avait impitoyablement gommé au montage. Il a coupé tout ce qui n'était plus François Perrin mais Pierre Richard. D'abord je me suis senti frustré. Et puis, à la réflexion, je crois qu'il a eu raison : c'est son film, pas mon numéro ». Peu avant la sortie en salles, les séances destinées à la presse, désastreuses, le font douter de la qualité du film, à tel point qu'il pense sa célébrité déjà terminée. Il estimait dès Le Distrait qu'il ne bénéficierait que d'un court moment de coup de projecteur. Finalement, Le Grand Blond avec une chaussure noire est une réussite commerciale avec 3,5 millions d'entrées. Il acquiert le surnom durable du « Grand blond ». Le film remporte un Ours d'argent spécial à la Berlinale. L'exploitation à l'étranger le fait connaître à l'international. Son expérience la plus gratifiante est la rencontre, à la sortie d'une projection du film à New York, avec la fille de Danny Kaye : elle lui déclare voir son père dans sa prestation. Le succès américain du film annonce de possibles incursions à Hollywood mais les projets envisagés avec ferveur par Jerry Lewis ou Gene Wilder ne voient jamais le jour.

Cette consécration l'assoit désormais comme l'une des plus grandes vedettes du cinéma français de l'époque. En cette première moitié des années 1970, il peut être considéré comme l'acteur comique le plus présent et populaire, alors que Louis de Funès tourne plus rarement ces années-là. Ce succès lui permet de renouer pleinement avec sa famille, à l'exception de son père, dépensier et ruiné, dont il perçoit qu'il ne s'intéresse à lui que pour son argent. Preuve de sa notoriété nouvelle, il fait une brève apparition avec Lino Ventura dans La Raison du plus fou (1973), au sein de la riche distribution réunie par Raymond Devos et François Reichenbach.

Triomphe populaire

[modifier | modifier le code]

Le Grand Blond avec une chaussure noire démontre à la profession que le personnage de Pierre Richard peut être utilisé avec brio par un autre réalisateur que lui-même. Dès lors, d'autres réalisateurs s'intéressent à lui pour bâtir des comédies sur son nom et son personnage, d'autant plus que son aura commerciale s'est décuplée. L'acteur se plaît dans ces engagements moins lourds que la conception d'un film du début à la fin ; il peut ainsi mieux se concentrer sur son rôle. Néanmoins, la verve contestataire de ses premiers films s'étiole chez ces autres auteurs.

En plein succès, Pierre Richard tente déjà des rôles ou des films différents. Juliette et Juliette (1974), comédie féministe menée par Annie Girardot et Marlène Jobert, le montre en boxeur raté. Il retrouve ensuite avec plaisir Philippe Noiret dans Un nuage entre les dents (1974), premier film réalisé par Marco Pico, un ami de longue date. Dans cette comédie plus noire, il apparaît sous un autre jour : « Après Le Grand blond, Le Distrait, Les Malheurs d'Alfred, les grands yeux bleus, l'air angélique, ça m'amusait de jouer dans un film dans lequel j'étais mal rasé, je picolais et je gueulais ». L'atypique Jacques Rozier le met en scène dans Les Naufragés de l'île de la Tortue (1976) : après s'être battu pour que le film existe, l'acteur est agréablement déconcerté par les méthodes de tournage libres et instinctives de ce réalisateur qui travaille toujours sans véritable scénario. Ces trois films passent toutefois inaperçus.

Pierre Richard est engagé par les artisans du succès au grand écran des Charlots, le réalisateur Claude Zidi et Christian Fechner, déjà producteur de Je sais rien, mais je dirai tout. Le comédien découvre en Zidi « le même gout pour le gag, celui aussi des situations farfelues, propres au burlesque ». Avec eux, il tourne La moutarde me monte au nez (1974), l'associant à Jane Birkin, une superproduction comique à l'origine destinée à Jean-Paul Belmondo et Brigitte Bardot. La collaboration se poursuit avec La Course à l'échalote (1975), reprenant le duo Richard-Birkin dans une autre histoire. Fechner et Zidi prévoient ensuite une rencontre au sommet avec Louis de Funès, tel un passage de générations entre comiques. Ce projet de L'Aile ou la Cuisse prend du retard lorsque Louis de Funès connaît des ennuis de santé, puis Pierre Richard refuse finalement le rôle, déçu par la version finale du scénario.

À côté, Yves Robert, après l'échec de son film Salut l'artiste, donne une suite à leur dernier triomphe, Le Retour du Grand Blond (1974). Prolifique faiseur de comédies, Georges Lautner confronte Pierre Richard à Miou-Miou dans On aura tout vu (1976), écrit par Francis Veber ; le thème du cinéma porno détonne par rapport à son registre « familial » habituel. Ces films de Zidi, Robert et Lautner obtiennent de grands succès, entre deux et quatre millions d'entrées chacun.

Francis Veber lui écrit Le Jouet (1976), comédie à l'argument glaçant : l'humiliation d'un employé contraint d'être la propriété du fils de son patron. Pierre Richard enjoint Veber à réaliser le film, puisqu'il est souvent critique envers les cinéastes qui mettent en scène ses scénarios. Le Jouet est le premier film auquel participe sa société de production Fideline Films, fondée en 1974. Sur le tournage, il est déstabilisé par la direction très pointilleuse de Veber, obligeant à multiplier les prises. Le réalisateur modère son jeu, limite ses improvisations et réfrène ses fulgurances gestuelles. De comique, Pierre Richard s'approche ainsi davantage du comédien et parfait son jeu. Prévu comme l'attraction de Noël 1976, Le Jouet déçoit la critique et le public, et ne comble pas les attentes des producteurs, malgré un résultat honorable d'un million et demi d'entrées. L'acteur vit mal ce qu'il considère comme un échec, d'autant plus pour un film faisant écho à sa propre enfance, et craint de ne pas pouvoir se départir de son emploi comique habituel aux yeux du public.

Après une période à tourner uniquement chez les autres, qu'il considère comme « des vacances », l'acteur revient à la réalisation. Il met en scène, sur un scénario coécrit avec Jean-Jacques Annaud et Alain Godard, Je suis timide mais je me soigne (1978), dont il partage l'affiche avec Aldo Maccione, vedette comique depuis Mais où est donc passée la septième compagnie ? (1973).

Le réalisateur Gérard Oury fait appel à Pierre Richard pour La Carapate (1978), comédie sur fond de mai 68, signant son retour au cinéma cinq ans après Les Aventures de Rabbi Jacob (1973). Le film doit d'abord l'adjoindre de Patrick Dewaere mais celui-ci est déçu par le scénario. Oury distribue alors le rôle à Victor Lanoux, sans savoir qu'ils formaient un duo dans les années 1960. Le film remporte un grand succès, toutefois moindre que ceux qu'avait connu Oury avec Louis de Funès. Pierre Richard réalise ensuite C'est pas moi, c'est lui (1980), jouant à nouveau avec Aldo Maccione. Malgré le succès, il ne va plus réaliser de film avant longtemps : « Mettre en scène ne m'amusait plus. Mon cinquième film [C'est pas moi, c'est lui] n'était pas meilleur que le quatrième [Je suis timide? mais je me soigne] lequel n'était guère mieux que le troisième [Je sais rien, mais je dirai tout]. Je me suis dit : tu te complais dans la superficialité. Si tu dois faire un nouveau film pour l'ajouter sur ta filmo, c'est pas la peine ! » Gérard Oury le dirige une seconde fois dans Le Coup du parapluie (1980), où il retrouve Valérie Mairesse.

Francis Veber lui confie un rôle de malchanceux naïf dans La Chèvre (1981), d'abord prévu pour Jacques Villeret. Le partenaire envisagé, Lino Ventura, refuse de tourner avec lui, après avoir déjà écarté Villeret. Pierre Richard pense à Gérard Depardieu, alors plutôt orienté dans le cinéma d'auteur, plébiscité par les critiques et encore rare dans des comédies. À cause de l'insuccès du Jouet, Veber a attendu quatre ans avant de retourner à la réalisation. La Chèvre est un triomphe à sa sortie, avec sept millions d'entrées. Avec les bénéfices en tant que coproducteur, Pierre Richard finance des films d'auteurs comme La vie est un roman (1983) d'Alain Resnais et Le Plein de super (1976) d'Alain Cavalier, dans lesquels il ne joue pas. Il avait été sollicité par Yves Robert, producteur de ces films, qui n'arrivait pas à en boucler le budget. Il déclare en : « La moindre des honnêtetés quand on gagne l'argent que je gagne, c'est de ne pas le réinvestir dans des laveries ou des restaurants, mais dans le cinéma? Et puis, c'est vrai aussi que ça me fait vachement plaisir de savoir qu'un film a pu finalement se faire grâce à moi? C'est peut-être égoïste, mais c'est un plaisir que je m'offre. »

Il enchaîne avec Un chien dans un jeu de quilles (1983) de Bernard Guillou, dont il a déjà produit la première réalisation ; séduit par le sujet, il permet au projet d'exister par ses fonds propres et sa notoriété et joue à nouveau avec Jean Carmet. Le film ne dépasse pas le million d'entrées, une déroute sévère au regard des chiffres totalisés la même année par Les Compères, nouvelle réunion avec Veber et Depardieu, attirant près de cinq millions de spectateurs. Avant le prochain Veber, il retrouve Yves Robert avec Le Jumeau (1984), dont il est la seule tête d'affiche, pour un résultat commercial plus modeste.

Francis Veber confronte une troisième fois Pierre Richard et Gérard Depardieu dans Les Fugitifs (1986), à l'ambiance plus sombre. Son personnage de dépressif lui permet d'ajouter quelques touches dramatiques à son jeu. Tout au long de leur partenariat, Veber lui offre ainsi d'explorer ses qualités de comédien. Pierre Richard juge : « Mon parcours d'acteur de comédie, c'était d'en arriver là : à l'émotion qui permet de faire rire et pleurer. » Le film est encore un succès commercial, de près de quatre millions et demi d'entrées.

Toutefois, le départ de Veber pour les États-Unis, en quête d'une carrière à Hollywood, empêche une quatrième réunion avec Depardieu. Pierre Richard est désemparé par la fin de cette collaboration, qui lui offrait ses meilleurs films. Durant la même période, ses autres films n'intéressaient pas autant le public. Veber craint même d'avoir eu un impact négatif sur sa carrière : « Je me suis demandé si notre association ne lui avait pas fait plus de mal que de bien. [?] il s'est arrêté d'écrire et de mettre en scène en travaillant avec moi, et je me souviens qu'il avait dit dans la presse : "Ma chance et ma malchance, c'est d'avoir rencontré un auteur". »

Ouverture dramatique et échecs

[modifier | modifier le code]

Pierre Richard réalise Parlez-moi du Che (1987), un documentaire pour la télévision sur Che Guevara, personnage qu'il dit avoir admiré comme beaucoup de jeunes de l'époque et à qui il souhaitait rendre hommage. Son ami le journaliste Jean Cormier, après avoir rencontré le père du révolutionnaire, proposa à l'acteur de tourner un film à l'occasion des vingt ans de sa mort. À Cuba et en Amérique du Sud, ils interrogent des membres de sa famille, des proches, et des Cubains, récoltant des heures de témoignages. Fidel Castro l'invite à le rencontrer après avoir vu le film. Jeune, l'acteur était aussi fasciné par Salvatore Giuliano et toute la période anarchiste, admirant des figures comme Eugène Dieudonné et Marius Jacob. Il envisagea un temps de monter un film sur Dieudonné, dont il confierait la réalisation à Marco Pico.

Le producteur Claude Berri réunit dans le vaudeville À gauche en sortant de l'ascenseur (1988) les éléments d'un succès annoncé : une pièce populaire de Gérard Lauzier, un trio en pleine gloire ? Pierre Richard, Richard Bohringer et Emmanuelle Béart ? et une réalisation d'Édouard Molinaro, déjà derrière des adaptations réussies de théâtre. Jugé démodé, trop proche du théâtre filmé, le film n'intéresse que 600 000 spectateurs, deux ans après Les Fugitifs. Renouer avec le succès comique sans Veber s'avère difficile pour l'acteur : « C'était une période formidable : on était très liés, on travaillait, on produisait ensemble. Le jour où Veber est parti aux U.S.A., je me suis senti perdu? Je ne trouvais plus de bonnes comédies à tourner » dit-il à Télérama en 1991. Il raconte aussi a posteriori : « Mettre en scène ne m'amusait plus, je ne voulais pas également tourner des comédies superficielles ». Il se consacre à la remise en état du vignoble attaché à son château, acquis en 1986.

Depuis un certain temps déjà, Pierre Richard désire aborder un rôle dramatique, un contre-emploi. Cependant, aucun cinéaste ne songe à lui confier un tel rôle. Claude Sautet l'apprécie mais ne le voit pas jouer la banalité du quotidien. Seul Claude Lelouch avait pensé lui écrire un méchant : « Je voudrais que tu joues un salaud, une ordure. D'autant plus dangereux que tu serais comme tu es et que tout le monde te trouverait sympa », sans suite. Des projets avec Claude Miller et Bertrand Blier ne se sont pas concrétisés. Le monde du cinéma ne l'imagine pas ailleurs que dans ses pures comédies. Pourtant, Coluche, tête d'affiche de grosses comédies, a pu révéler ses talents dramatiques dans Tchao Pantin (1983).

L'acteur trouve un personnage différent dans le rôle-titre de Mangeclous (1988), superproduction d'auteur de Moshé Mizrahi. Cette coûteuse adaptation d'un roman d'Albert Cohen par le réalisateur de l'acclamé La Vie devant soi (1977) est un événement médiatique. Si le film demeure une comédie, le rôle de Mangeclous efface la naïveté de ses personnages habituels : il est ici un baratineur orgueilleux, rusé et avide d'argent. Il apparaît barbu et les cheveux courts et teints en brun. Les riches dialogues d'Albert Cohen lui permettent de s'exprimer davantage par le verbe que par le geste. Alourdi par son extrême fidélité au texte, Mangeclous est un cuisant échec, ne réunissant que 180 000 entrées. Pierre Richard réitère une composition atypique dans Bienvenue à bord (1990) en auto-stoppeur mystérieux, inquiétant, bavard et manipulateur face à Martin Lamotte ; là encore, le film est ignoré par le public. Autre expression de sa sensibilité, le comédien écrit Le Petit blond dans un grand parc, longue lettre adressée à ses enfants racontant sa propre jeunesse. Il n'avait jusqu'alors jamais abordé ce sujet avec eux, en particulier ses rapports houleux avec son père.

Pierre Richard revient à la réalisation avec la comédie On peut toujours rêver (1991), dans lequel il partage l'affiche avec l'humoriste Smaïn. Il se donne un contre-emploi ? « un rêveur qui aurait vieilli, un clown qui aurait perdu son maquillage » ? dans le rôle de « L'Empereur », magnat de l'industrie et de la finance ayant perdu goût à la vie. Après avoir joué dans les années 1970 des « têtes en l'air » souvent confrontées à des patrons, il campe l'un d'entre eux, grisonnant, sérieux, froid et pathétique. Le film n'obtient qu'un modeste résultat de 625 000 entrées. Tandis que la comédie noire Vieille canaille (1992) le montre plus sobre que d'habitude aux côtés de Michel Serrault, La Cavale des fous (1993) de Marco Pico, écrit par Pierre Richard, est une pure comédie burlesque, bien qu'il joue le psychiatre plutôt qu'un malade ; ces deux films sont boudés par le public. Par ailleurs, il est blessé que Francis Veber n'ait pas pensé à lui pour le rôle principal de la pièce Le Dîner de cons (attribué à Jacques Villeret), marquant le retour de l'auteur en France. Changeant de registre, il tourne dans deux drames historiques passés inaperçus : La Partie d'échecs (1994), avec Catherine Deneuve, et un rôle secondaire dans L'Amour conjugal (1995). Il revient aussi sur scène dans deux pièces de Georges Feydeau avec Muriel Robin.

« On me propose aujourd'hui des choses qu'on ne me proposait pas il y a dix ans. (?) Je commence à avoir des rides, physiques ou morales, qui intéressent certains metteurs en scène. (?) Il a fallu beaucoup de temps pour s'apercevoir que je pouvais être autre chose qu'un ludion qui se situe entre ciel et terre. Ces films ne sont pas toujours des succès commerciaux d'ailleurs, mais le problème n'est pas là?: j'avais envie de faire autre chose. »

? Pierre Richard, 1995.

Nana Djordjadze, cinéaste géorgienne, lui offre le rôle principal d'un chef-cuisinier français dans Les Mille et Une Recettes du cuisinier amoureux (1997), drame historique teinté de comédie romantique, se déroulant dans la toute jeune Géorgie à l'époque de l'invasion soviétique. L'acteur est attiré « par sa folie poétique, son côté « tzigane » et ses débordements d'imagination ». Le rôle lui fait alterner moments comiques enjoués et scènes plus noires. Le film ne suscite pas la curiosité de son public, désireux de le voir renouer avec la franche comédie. Néanmoins, présenté au festival de Cannes, le film obtient de bonnes critiques. L'acteur reçoit le prix d'interprétation masculin au festival de Karlovy Vary et l'?uvre est nommée à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère.

Il retourne à la réalisation avec Droit dans le mur (1997) dans lequel il incarne un acteur de cinéma comique has been, transparente transposition de sa vision de l'état de sa carrière à ce moment. Il tourne le film dans une ambiance tendue, divergeant avec le producteur sur le ton voulu, lui souhaitant s'orienter vers le drame tandis que Jean-Louis Livi l'attend dans son registre ordinaire. Avec seulement 18 000 entrées, c'est un échec critique et commercial total. Cet insuccès l'empêche de pouvoir à nouveau réaliser un film, ce dont il n'a de toute façon plus envie.

Ses tentatives dramatiques ne retrouvent pas le succès que lui avaient valu ses anciens films, ni le soutien critique. Ses nouvelles comédies n'attirent pas non plus les spectateurs. Éclipsé par de nouvelles générations de comiques, Pierre Richard semble définitivement ne plus avoir les faveurs du public. Son agent Dominique Besnehard regrette de ne pas lui avoir fait réussir pleinement son virage dramatique, comme Michel Serrault avait pu le faire.

Un monument du cinéma comique français

[modifier | modifier le code]Mémoires, reconnaissance et retours

[modifier | modifier le code]

Après ces échecs, Pierre Richard pense arrêter sa carrière au cinéma. De fait, il ne tourne pas pendant quelques années et se consacre davantage au théâtre. Dans le sillage des créations de Josée Dayan, le tournant des années 2000 voit l'essor des téléfilms et mini-séries historico-littéraires à grand budget. La télévision lui offre des rôles différents. L'acteur tient le rôle dramatique du vieux Vitalis dans la mini-série Sans famille (2000) de Jean-Daniel Verhaeghe, d'après Hector Malot. En 2002, il revient à Cuba pour incarner Robinson Crusoé, tirant profit de sa barbe et sa chevelure hirsute, dans le téléfilm Robinson Crusoé de Thierry Chabert, adapté du roman de Daniel Defoe. Le tournage a lieu en majeure partie sur les plages de Baracoa, à l'extrémité de l'île cubaine.

L'acteur rencontre de jeunes artistes ou journalistes issus des générations qui étaient enfants à l'apogée de son succès, dont le scénariste Christophe Duthuron. L'admiration dont fait preuve cette nouvelle génération le touche et motive son retour. Ces nouvelles connaissances le poussent à explorer son passé, à travers des livres, des spectacles, des interviews et des conférences. En 2003, il revient à 70 ans au théâtre dans son seul en scène Détournement de mémoire, où il raconte des souvenirs de carrière. Il renoue avec le succès public et même critique. Il poursuivra ce principe de spectacle de souvenirs dans Franchise postale puis Pierre Richard III. À l'avènement des DVD, il participe aux bonus établis pour ses films. Des documentaires commencent à être consacrés à sa carrière et son style particulier, le premier étant Pierre Richard, l'art du déséquilibre en 2005. En parallèle, il réapparaît progressivement au cinéma. En second rôle, il reforme un couple comique avec Jane Birkin dans Mariées mais pas trop (2003). Damien Odoul lui offre un nouveau rôle principal d'ampleur, un vieillard attendant la mort dans son château dans le drame En attendant le déluge (2005). La même année, il est président du jury du festival Très Court. À sa demande, Pierre Palmade lui écrit une pièce pour eux deux, avec Christophe Duthuron : Pierre et Fils, jouée avec succès en 2006 et exhumant le nom du personnage du Distrait.

Vingt ans après ses derniers succès, Pierre Richard est reconnu comme un élément important de l'histoire du cinéma comique français. De jeunes critiques réévaluent certains de ses films dans des revues qui lui étaient défavorables à l'époque. Le , l'Académie des arts et techniques du cinéma lui décerne le César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Il pensait d'abord refuser ce prix. Il avait été très choqué par la tardive remise du même prix à Bernard Blier quinze jours avant sa mort. Sur l'insistance de son entourage, il accepte la récompense et vient à la cérémonie en chaussures de sport, comme un pied de nez. Le prix est remis par le comédien Clovis Cornillac, un de ses partenaires dans Le Cactus (2005). Le parterre lui fait une longue ovation debout. Dans son discours de remerciements, il rend surtout hommage aux grands comiques américains qui l'ont inspiré. En 2016, la Cinémathèque française lui consacre une rétrospective. Son implication dans la réalisation de ses premiers films, à la manière de ses modèles américains, est mise en avant. En 2014, il devient le parrain d'un site web consacré à la comédie au cinéma. Un Magritte d'honneur lui est décerné en Belgique, en 2015.

Éclectisme et seconds rôles de prestige

[modifier | modifier le code]

À partir des années 2000, preuve de cette réhabilitation, Pierre Richard est sollicité par les metteurs en scène de la nouvelle génération. Enthousiaste, il déclare en 2005 : « Je connais un vrai renouvellement d'appétit qui me permet avec bonheur de tenter de nombreuses choses, des comédies mais également des films plus sombres et intimistes comme En attendant le déluge. Ce nouvel appétit est dû en partie au fait qu'à ma grande joie, de manière quotidienne, j'apprend que des jeunes réalisateurs ou des jeunes acteurs m'adorent. De la part de ces personnes, je n'attendais pas un tel attachement. Mais c'est normal en fin de compte, car je me sens plus en phase, à mon âge, avec cette génération plutôt qu'avec la mienne. Même dans la vie, d'ailleurs, tous mes potes ont [la trentaine]. (?) Les jeunes font perdurer ma jeunesse d'esprit. Et cette jeunesse se retrouve dans certains de mes rôles ». Il devient désormais un second rôle de luxe dans des comédies françaises et quelques films dramatiques. Il apparaît fréquemment aux côtés de Clovis Cornillac, que ce soit dans Le Cactus (2005), Le Serpent (2006), Faubourg 36 (2008) et Mes héros (2012), des films aux genres très divers, de la comédie au thriller. Cornillac est d'ailleurs l'un des artisans de son retour en instiguant l'engagement de Richard dans plusieurs films. Grand admirateur, Pierre-François Martin-Laval lui confie des seconds rôles dans ses réalisations comiques Essaye-moi (2006) et King Guillaume (2009). Après avoir doublé un personnage interprété par Jeff Bridges en version originale dans Les Rois de la glisse (2007), il prête pour la première fois sa voix à des dessins animés français, pour Mia et le Migou (2008) puis Kérity, la maison des contes (2009).

Signe de sa popularité internationale, il apparaît dans quelques films étrangers. Il retrouve Nana Djordjadze pour L'Été de mes 27 baisers (Otsdashvidi dakarguli kotsna, 2000) et La Patte de lapin (Krolichya lapa, 2019). Il a le premier rôle dans le film québécois Le Bonheur de Pierre (2009), le russe Le Vendeur de jouets (Prodavets igrushek, 2013) de Youri Vassiliev (ru) et le slovéno-italien L'angelo dei muri (2021) de Lorenzo Bianchini (it). Il apparaît dans le drame brésilien Além do homem (2018) de Willy Biondani (pt).

Au tournant des années 2010, tout en continuant d'être un second rôle demandé, il retrouve quelques rôles principaux ou partage l'affiche avec une ou plusieurs célébrités. À 75 ans, il accède à nouveau à un premier rôle comique ? un vieil homme encombrant et escroc ? dans Victor (2009) de Thomas Gilou mais le film ne trouve pas son public. Stéphane Robelin l'intègre dans le film choral Et si on vivait tous ensemble ? (2011), au sein d'une prestigieuse distribution composée de Guy Bedos, Geraldine Chaplin, Claude Rich et Jane Fonda : dans cette comédie dramatique sur la vieillesse, son personnage de pré-Alzheimer rappelle ses anciens personnages d'étourdis. Il tient des troisième rôles dans le drame fantastique Les Âmes de papier (2013) et la comédie dramatique Fui Banquero (2016). En 2013, Gaumont acquiert sa société Fideline Films, afin de restaurer ce catalogue d'une quinzaine de films. En 2014, année de ses 80 ans, il lance sa Web TV. Le court-métrage Agafia de Jean-Pierre Mocky, d'après une nouvelle d'Anton Tchekhov, marque les retrouvailles à l'écran avec Gérard Depardieu, vingt-huit ans après Les Fugitifs (1986). Il participe au film d'animation 3D français Gus, petit oiseau, grand voyage (2015). le couple Abel et Gordon le replonge dans le pur burlesque visuel le temps d'une scène de Paris pieds nus (2016).

Stéphane Robelin, réalisateur de Et si on vivait tous ensemble ?, bâtit sur lui Un profil pour deux (2017), sur les réseaux sociaux, là encore passé inaperçu. Il est un second rôle de luxe en tant que Pépé dans Le Petit Spirou (2017). Dany Boon lui réserve plusieurs scènes de comédie visuelle sur mesure dans La Ch'tite Famille (2018). Sophie Marceau lui écrit un personnage d'arnaqueur à déguisements dans M Mills, une voisine si parfaite (2018) ; le film n'a pas le succès escompté malgré le duo de vedettes. Entre 2017 et 2019, il interprète au théâtre Petit éloge de la nuit, un texte d'Ingrid Astier avec des ?uvres de Baudelaire, Desnos, Kundera, Maupassant, Michaux, Neruda et Poe. Il en tire un album musical intitulé Nuit à Jour en 2020. Christophe Duthuron, pour sa première réalisation, le dirige dans Les Vieux Fourneaux, adapté d'une récente bande-dessinée à succès, où il est en compagnie d'Eddy Mitchell et Roland Giraud ; le film réunit près d'un million de spectateurs. Mathilda May lui écrit le spectacle muet et poétique Monsieur X, reprenant son personnage de maladroit rêveur. Sa prestation lui vaut le Molière du seul en scène en 2020. Après le bon succès du premier film, il revient dans Les Vieux Fourneaux 2 : Bons pour l'asile (2022), entouré d'Eddy Mitchell, Bernard Le Coq et de l'ancien Charlot Jean Sarrus. Il retrouve Gérard Depardieu dans le film culinaire Umami (2023) de Slony Sow, dans un rôle toutefois secondaire. Il donne sa voix du dieu Zeus dans le film d'animation français Pattie et la Colère de Poséidon (2023). Succèdant à Claude Piéplu, Claude Rich et Jean-Pierre Cassel, il incarne le druide Panoramix dans la superproduction Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu de Guillaume Canet, à l'affiche pléthorique. Il côtoie Johnny Depp dans le drame historique Jeanne du Barry de Maïwenn, dans lequel il tient le rôle du maréchal-duc de Richelieu. L'improbable complicité entre la star américaine et le comique français surprend après le tournage et lors du festival de Cannes 2023.

En 2024, Pierre Richard, à l'orée de ses 90 ans, prépare un huitième film intitulé L'Homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme, près de trente ans après sa dernière réalisation. Il conte l'amitié entre un vieux pêcheur vivant en ermite et un jeune garçon autiste asperger, tous deux amoureux de la nature, recueillant un ours échappé d'un cirque. Le film est tourné de septembre à à Gruissan et Armissan dans l'Aude, non loin de son château. Aidé par son vieil ami Marco Pico, l'acteur-réalisateur s'attribue le rôle principal et s'entoure d'acteurs du cru et d'« un ours de plus de 500 kg dont [il] ne pouvai[t] pas [s]'approcher à moins de 5 mètres ». Le festival de Cannes 2025 consacre un hommage à Pierre Richard et projette son nouveau film dans la section « Séances spéciales », en avant-première. Le comique reçoit un accueil triomphal de la part des festivaliers ; exceptionnellement, même les photographes l'applaudissent à la montée des marches.

- ? Jean-Louis Beaucarnot et Frédéric Dumoulin, Dictionnaire étonnant des célébrités, First Éditions, , p. 403.

- « Pierre Richard, l'incompris », émission de télévision Un jour, un destin sur France 2, 6 septembre 2015.

- Jacques Lafitte et Stephen Taylor, Who's Who in France, J. Lafitte, , p. 1618.

- ? « Cote 19800035/166/21394 », base Léonore, ministère français de la Culture.

- « L'école buissonnière a réussi à Pierre Richard », La Voix du Nord, (lire en ligne).

- ? Fabrice Lardreau, Cimes intérieures, Éditions Guérin, , p. 133.

- ? Pierre Richard, avec Jérémie Imbert, Je sais rien mais je dirai tout, Flammarion, 2015, p. 51 : « Mon père était cloué au lit dans sa chambre du château (?). Je viens le voir dans sa chambre, tout heureux de l'avoir enfin un peu pour moi tout seul. »

- ? Pierre Richard, avec Jérémie Imbert, Je sais rien mais je dirai tout, Flammarion, 2015, p. 59, alors qu'il a annoncé qu'il voulait devenir comédien : « Mon père ? N'en parlons pas. Lui, il s'en foutait. Faut dire qu'il avait d'autres responsabilités à assumer : la chasse, les courses de chevaux, les femmes et les voitures. »

- Imbert 2015.

- « Biographie de Pierre Richard », sur pierre-richard.fr (consulté le ).

- ? Erreur de référence?: Balise

<ref>incorrecte?: aucun texte n'a été fourni pour les références nomméesTran - ? Pierre Richard, Le Petit Blond dans un grand parc, éditions Olivier Orban, 1989.

- Nicolas Schaller, « Pierre Richard : « Francis Veber est tout sauf un homme de gauche » (1/2) », sur nouvelobs.com, Le Nouvel Observateur, .

- ? Imbert 2015, p. 117.

- ? Pierre Richard : "J'aurais aimé être Che Guevara", Le Nouvel Obs, 7 avril 2016

- ? Chloé Radiguet, Brassens à la lettre, Denoël, , p. 190.

- ? Robert Mallat, Coluche, Devos et les autres : un demi-siècle de rire français, L'Archipel, , 307 p. (ISBN 9782841870608, lire en ligne), p. 154-155.

- [vidéo] « Averty, Koralnik, Rozier : Pierre Richard nous parle des grands noms de la télé », sur YouTube, Institut national de l'audiovisuel, 2023.

- Valgalier 2015.

- ? Pierre Richard : « On voulait s'amuser ! », Le Journal de Saône-et-Loire, 11 octobre 2011.

- ? Imbert 2015, p. 100.

- ? Jean de Baroncelli, « Le Distrait », Le Monde, (lire en ligne).

- Philippe Lombard, « Le Grand Blond avec une chaussure noire (1972) », Histoires de tournages, sur devildead.com, (consulté le ).

- Renaud Soyer, « Le Grand Blond avec une chaussure noire », sur boxofficestory.com, (consulté le ).

- ? (en) Récompenses pour Le Grand Blond avec une chaussure noire sur l'Internet Movie Database.

- Nicolas Schaller, « Pierre Richard : « J'aurais aimé être Che Guevara », sur nouvelobs.com, Le Nouvel Obs, (consulté le ).

- ? « La Chèvre sur France 4 : pourquoi Lino Ventura a-t-il été remplacé par Gérard Depardieu ? », sur allocine.fr, (consulté le )

- Erreur de référence?: Balise

<ref>incorrecte?: aucun texte n'a été fourni pour les références nomméesdiscret - Erreur de référence?: Balise

<ref>incorrecte?: aucun texte n'a été fourni pour les références nomméesSchaller 2 - ? Nasser Negrouche, « Le grand blond à l'?il au beurre noir », sur choisyboxe.fr, .

- Corentin Palanchini, « Le Grand blond, Jerry Lewis, son cinéma Pierre Richard se confie sur sa carrière », sur Allociné, (consulté le ).

- ? Olivier Bitoun, « Les Naufragés de l'île de la Tortue, analyse et critique », (consulté le ).

- ? Jean-Philippe Tessé, « Les Naufragés de l'île de la Tortue », sur chronicart.com, Chronic'art, (consulté le ).

- Renaud Soyer, « Pierre Richard, box-office », sur boxofficestory.com, (consulté le ).

- « Pierre Richard, acteur français », sur jpbox-office.com (consulté le ).

- Vincent Chapeau, Claude Zidi, en toute discrétion, Hors collection, , 384 p. (ISBN 2258152526), chap. 15 de la V partie (« La moutarde me monte au nez »), p. 262-271.

- ? Vincent Chapeau, Claude Zidi, en toute discrétion, Hors collection, , 384 p. (ISBN 2258152526), chap. 17 de la V partie (« La Course à l'échalote »), p. 276-282.

- Vincent Chapeau, Claude Zidi, en toute discrétion, Hors collection, , 384 p. (ISBN 2258152526), chap. 18 de la V partie (« L'Aile ou la Cuisse »), p. 282-292.

- Philippe Lombard, « L'Aile ou la cuisse (1976) », Histoire de tournages, sur devildead.com, (consulté le ).

- ? Renaud Soyer, « Le Retour du Grand Blond », sur boxofficestory.com, (consulté le ).

- ? Mickaël Lanoye, « Test Blu-ray : On aura tout vu ! », sur critique-film.fr, .

- Virgile Dumez, « Le jouet : la critique (1976) », sur cinedweller.com (consulté le ).

- Erreur de référence?: Balise

<ref>incorrecte?: aucun texte n'a été fourni pour les références nomméesFideline - Laurent Schenck, « Le Jouet sur France 3 : pourquoi ce film a-t-il été vécu comme un échec par Pierre Richard ? », sur Allociné, .

- Philippe Lombard, « La Carapate (1978) », Histoires de tournages, sur devildead.com, (consulté le ).

- « Pierre Richard, biographie et filmographie », sur notrecinema.com (consulté le ).

- ? Mickaël Lanoye, « Test Blu-ray : Le Coup du parapluie », sur critique-film.fr, (consulté le ).

- Jérémie Imbert, « La Chèvre : les coulisses d'une comédie modèle », Dossiers, sur CineComedies.com, (consulté le ).

- Virgile Dumez et Frédéric Mignard, « Un chien dans un jeu de quilles : la critique du film (1983) », sur cinedweller.com (consulté le ).

- ? Mickaël Lanoye, « Test Blu-ray : Un chien dans un jeu de quilles », sur critique-film.fr, .

- Émilie Schneider, « Les Compères sur France 4 : pourquoi la collaboration Pierre Richard/ Gérard Depardieu s'est-elle achevée au bout de 3 films ? », sur Allociné, .

- ? Mickaël Lanoye, « Test Blu-ray : Le Jumeau », sur critique-film.fr, .

- ? « Saga Francis Veber : Les Fugitifs (1986), critique », sur lemondedesavengers.fr (consulté le ).

- Pierre Richard sur le site Ciné-ressources (Cinémathèque française).

- ? « Hors série Mai 68 », L'Humanité, .

- ? Jean-Louis Mingalon, « Le portrait d'une idole », Le Monde, (lire en ligne, consulté le ).

- Pierre Doze, « Le Grand Blond en Géorgie et loin de la comédie », Dans les archives de « Libé », sur liberation.fr, Libération, (consulté le ).

- Hernando Calvo Ospina, « Pierre Richard : « Fidel Castro est un mythe vivant? », sur blogs.mediapart.fr, Mediapart, (consulté le ).

- ? « Pierre Richard : « Je trouve le monde plus con qu'avant », sur lejdd.fr, Le Journal du dimanche, (consulté le ).

- Virgile Dumez, « À gauche en sortant de l'ascenseur, critique du film (1988) », sur cinedweller.com (consulté le ).

- Nicolas Ponse, « Pierre Richard », Valeurs actuelles, portrait n 3731, , p. 73.

- ? « Mangeclous d'Albert Cohen en tournage : le c?ur à l'ouvrage », Le Monde, (lire en ligne).

- Virgile Dumez, « Moshé Mizrahi », sur cinedweller.com (consulté le ).

- Marie Royet, « Mangeclous, l'adaptation cinématographique de Moshé Mizrahi », Cahiers Albert Cohen, n 27 « Albert Cohen, les arts et la création », (ISBN 9782304047455, lire en ligne).

- Mickaël Lanoye, « Test Blu-ray : On peut toujours rêver », sur critique-film.fr, (consulté le ).

- ? Virgile Dumez, « Vieille canaille, la critique du film (1993) », sur cinedweller.com (consulté le ).

- Dominique Besnehard et Jean-Pierre Lavoignat, Casino d'hiver, Paris, Plon, , 480 p. (ISBN 978-2-259-21395-0, lire en ligne).

- ? « La Partie d'échecs - 1994 », sur Base de données de films français avec images (consulté le ).

- ? Isabelle Vautier, « La partie d'échecs », sur toutsurdeneuve.free.fr (consulté le ).

- ? Annie Coppermann, « Empesé », critique de L'Amour conjugal, sur lesechos.fr, (consulté le ).

- ? (en) Stephen Holden, « A Chef in Love (1996) : Good Guys Are a Feast, Bad Guys A Famine » [archive], sur nytimes.com, The New York Times, (consulté le ).

- ? « Les 1001 recettes du cuisinier amoureux », sur offi.fr, L'Officiel des spectacles (consulté le ).

- ? La Saga des feuilletons et des séries, documentaire, France 3, .

- Sylvie Kerviel, « Pierre Richard, Robinson facétieux », sur lemonde.fr, Le Monde, (consulté le ).

- ? « ?Robinsonnade? à Cuba Tournage. Pierre Richard, naufragé volontaire sur les côtes cubaines, dans le rôle de Robinson Crusoé, cela méritait bien le détour. », sur humanite.fr, L'Humanité, (consulté le ).

- ? Carine Caussieu, « Cinéma : Christophe Duthuron, ?l'indécrottable rural? », sur sudouest.fr, Sud Ouest, (consulté le ).

- Clément Cuyer, « Le Cactus : rencontre avec Pierre Richard », sur Allociné, (consulté le ).

- Bernard Payen, « Pierre Richard, du 6 au 27 avril 2016 : Un Grand Blond peut en cacher un autre », sur cinematheque.fr, Cinémathèque française (consulté le ).

- Fabio Dell'Anna, « Pierre Richard: « J'ai amadoué Johnny Depp grâce au rire et au vin » », sur lematin.ch, Le Matin, .

- ? « Pierre Richard III », sur theatre-contemporain.net, années 2010 (consulté le ).

- ? « Pierre Richard, l'Art du Déséquilibre » (présentation de l'?uvre), sur l'Internet Movie Database Page consultée le 23 août 2010.

- ? « Dans les coulisses de Mariés mais pas trop avec Franck Garaud, acteur débutant », L'Isère fait son cinéma, sur francebleu.fr, France Bleu, .

- ? « Pierre et fils », sur theatreonline.com, (consulté le )

- ? « « Pierre et fils » a surpris les spectateurs », sur leparisien.fr, Le Parisien, (consulté le )

- ? Hubert Lizé, « Palmade-Richard, un tandem est né », sur leparisien.fr, Le Parisien, (consulté le )

- [vidéo] Thierry Ardisson, Tout le monde en parle, France 2, « Pierre Richard : Ses anecdotes avec Darc, Carmet et Blier? chez Thierry Ardisson / INA Arditube », sur YouTube, .

- ? « Pierre Richard parrain de CineComedies », sur cinecomedies.com, .

- ? Odile Morain, « Lucas Belvaux, les frères Dardenne et Pierre Richard aux Magritte du cinéma », sur France Info, (consulté le ).

- ? Imbert 2015, p. 270.

- ? « Mia et le Migou projection unique au cinéma atlantique », sur ouest-france.fr, (consulté le )

- ? « «Kerity la maison des contes» : intelligent », sur leparisien.fr, (consulté le )

- ? « Patte de lapin », sur kinoglaz.fr (consulté le )

- ? « Vendeur de jouets », sur kinoglaz.fr (consulté le ).

- ? (it) « L'angelo dei muri », sur filmitalia.org

- ? « Thomas Gilou adopte Pierre Richard », sur leparisien.fr, Le Parisien, (consulté le ).

- ? Jean-Jacques Corrio, « Et si on vivait tous ensemble ? », sur critique-film.fr, (consulté le ).

- ? Jean-Jacques Corrio, « Test DVD : Les âmes de papier », sur critique-film.fr, .

- ? « Pierre Richard chez Gaumont », sur lefigaro.fr, Le Figaro, (consulté le ).

- ? François Menia, « Gérard Depardieu et Pierre Richard : comment Mocky les a réunis », sur lefigaro.fr, Le Figaro, (consulté le ).

- ? « Le coin des enfants : sympathique Gus », sur leparisien.fr, (consulté le )

- Yannick Vely, « Un profil pour deux, la critique », sur parismatch.com, Paris Match, .

- ? Thomas Sotinel, « Un profil pour deux : triste triangle amoureux sur la Toile », sur lemonde.fr, Le Monde, .

- ? Catherine Balle, « La Ch'tite Famille : Line Renaud, la mère, accueille Pierre Richard, le père », sur leparisien.fr, Le Parisien, .

- ? Mickaël Lanoye, « Test DVD : Mme Mills, une voisine si parfaite », sur critique-film.fr, .

- ? Guillemette Odicino, « 'Mme Mills, une voisine si parfaite, le film si imparfait de Sophie Marceau », sur telerama.fr, Télérama, .

- Karelle Fitoussi, « Pierre Richard : ?J'étais plus proche de la comédie musicale que de la comédie? », sur parismatch.com, Paris Match, .

- ? Cécile Mimaut et Anne Chépeau, « Petit éloge de la nuit : Pierre Richard au théâtre, comme vous ne l'avez jamais vu », sur francetvinfo.fr, France Info, .

- ? « Petit éloge de la nuit », sur lesarchivesduspectacle.net, .

- ? Laure Narlian, « L'acteur Pierre Richard sort Nuit à Jour, un album lunaire : on vous raconte son étonnante genèse », sur francetvinfo.fr, France Info, .

- ? Sylvain Merle, « Théâtre : « Monsieur X », la solitude enchantée de Pierre Richard », sur leparisien.fr, Le Parisien, (consulté le ).

- ? Vincent Bouquet, « « Monsieur X » : la dernière folie de Pierre Richard à l'Atelier », sur lesechos.fr, Les Échos, (consulté le ).

- ? « Molières 2020 : une première récompense pour Pierre Richard au cours d'une étrange cérémonie », sur lavoixdunord.fr, La Voix du Nord, .

- ? Pauline Conradsson, « Les vieux Fourneaux 2 : la recette est toujours bonne », sur leparisien.fr, Le Parisien, .

- ? Samuel Douhaire, « Les Vieux Fourneaux 2 : de bonnes intentions plombées par un humour balourd », sur telerama.fr, Télérama, .

- ? Yvan Georget, « En partie tourné dans le Saumurois, le film Umami avec Gérard Depardieu sortira le 17 mai 2023 »

, Ouest France, (consulté le ).

, Ouest France, (consulté le ).

- ? « Pattie et la colère de Poséidon : un génial film d'animation par les créateurs des As de la jungle », sur allociné.fr, (consulté le )

- ? Louis Roux, « Pierre Richard : ce gros câlin inattendu avec une immense star du cinéma américain qui n'est pas passé inaperçu », sur voici.fr, Voici, .

- ? Simon Cherner, « Cannes: Johnny Depp retrouve le tapis rouge malgré les polémiques », sur lefigaro.fr, Le Figaro, .

- ? Jean-Marc Le Scouarnec, « Festival de Cannes 2023 : Jeanne du Barry, plus classique que scandaleuse », sur ladepeche.fr, La Dépêche du Midi, .

- ? Vincent Formica, « 89 ans, 120 films et 1 César : quand reverra-t-on ce monument de la comédie française au cinéma ? », sur Allociné, .

- « Cannes rend hommage à Pierre Richard, clown sensible du cinéma français », sur ouest-france.fr, Ouest-France, (consulté le ).

- « Le film de Pierre Richard, tourné en partie à Gruissan et Armissan, dévoilé en séance spéciale au Festival de Cannes 2025 », sur lindependant.fr, L'Indépendant, (consulté le ).

- ? Yves Jaeglé, « Pierre Richard présente son nouveau film au Festival de Cannes : quel amour, mais quelle déception? », sur leparisien.fr, Le Parisien, (consulté le ).

- ? Olivier Delcroix, « Pierre Richard célébré en majesté au festival de Cannes », sur lefigaro.fr, Le Figaro, (consulté le ).

- ? [vidéo] C à vous, « La Master Class de Pierre Richard », sur YouTube, .

Erreur de référence?: Des balises <ref> existent pour un groupe nommé «?n?», mais aucune balise <references group="n"/> correspondante n'a été trouvée