source wikipédia

| Naissance | Hanoï (Indochine française) |

|---|---|

| Décès |

(à 80 ans) 16e arrondissement de Paris (Île-de-France, France) |

| Nationalité |

française |

| Formation |

Lycée Carnot École du service de santé des armées de Bordeaux |

| Activités |

Chimiste, neurologue, scénariste, philosophe, biologiste |

| Enfant |

Maria Laborit |

| Parentèle |

Emmanuelle Laborit (petite-fille) |

| A travaillé pour |

Université de Paris (en) Hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce Hôpital Boucicaut |

|---|---|

| Distinctions |

Prix Albert-Lasker pour la recherche médicale clinique () Officier de la Légion d'honneur? () Prix Broquette-Gonin () |

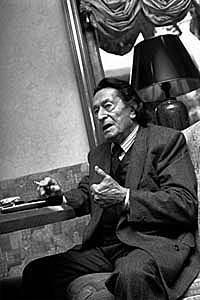

Henri Laborit, né le à Hanoï, alors en Indochine française, et mort le à Paris, est un médecin chirurgien, neurobiologiste, éthologue, eutonologue et philosophe.

Il introduit en 1951 l'utilisation du premier neuroleptique, la chlorpromazine, qui révolutionne la psychiatrie. Il est aussi en 1960 l'introducteur de l'acide gamma-hydroxybutyrique (GHB) utilisé en anesthésie.

Il se fait connaître du grand public par la vulgarisation des neurosciences, notamment en participant au film Mon oncle d'Amérique d'Alain Resnais.

Biographie

[modifier | modifier le code]Henri Laborit est le fils d'un officier médecin des troupes coloniales en Indochine, qui meurt du tétanos alors qu'Henri Laborit n'a que cinq ans. À douze ans, Henri Laborit contracte la tuberculose. Malgré les séquelles de sa maladie, il fait ses humanités et obtient son baccalauréat à Paris, au lycée Carnot.

Après avoir obtenu son certificat de sciences physiques, chimiques et naturelles de la Faculté des sciences, il passe à vingt ans le concours d'entrée à l'École principale du service de santé de la Marine, à Bordeaux. Avec son diplôme de médecin, il exerce d'abord dans la Marine, puis se tourne vers la chirurgie à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. C'est là, en collaboration avec les psychiatres de l'hôpital Sainte-Anne, qu'il étudie les phénothiazines. Par la suite, il poursuit ses recherches dans un laboratoire autofinancé de l'hôpital Boucicaut, tout en restant personnellement rémunéré par le Service de santé des armées.

Le il est médecin sur le torpilleur Sirocco, qui est torpillé pendant l'opération Dynamo. Faisant partie des 270 rescapés, il témoignera sur son sauvetage.

Il est le père de l'actrice Maria Laborit, du psychiatre Jacques Laborit et le grand-père de l'actrice Emmanuelle Laborit, fille de ce dernier, mais aussi de Marie Noël, Philippe et Jean Laborit, réalisateur et peintre. Son épouse, Geneviève Laborit, qui a beaucoup contribué à ses travaux de recherche, meurt en 1997.

- ? Pierre Huguenard, « Henri Laborit », sur Encyclopædia Universalis (consulté le ).

- ? H. Laborit, La Vie antérieure, Éditions Grasset, .

- ? Philippe Boutelier, « Sauveteurs du dunkerquois », sur sauveteurdudunkerquois.fr.