source wikipédia

| Professeur |

|---|

| Naissance | P?íbor (margraviat de Moravie, empire d'Autriche) |

|---|---|

| Décès |

(à 83 ans) Londres (Royaume-Uni) |

| Sépulture |

Crématorium de Golders Green |

| Nom de naissance |

Sigismund Schlomo Freud |

| Nationalité |

Autrichienne |

| Domiciles |

Vienne, Londres, maison natale de Sigmund Freud |

| Formation |

Université de Vienne |

| Activités |

Psychanalyste, neurologue, essayiste |

| Père |

Jacob Freud (en) |

| Mère |

Amalia Freud |

| Fratrie | |

| Conjoint |

Martha Bernays (de à ) |

| Enfants | |

| Parentèle |

Edward Bernays (neveu) Lucian Freud (petit-fils) |

| A travaillé pour |

Université de Vienne |

|---|---|

| Chaire |

Professeur titulaire (en) |

| Membre de |

Royal Society |

| Maîtres |

Jean-Martin Charcot (- |

| Distinctions |

Prix Goethe de la ville de Francfort () Membre étranger de la Royal Society () |

| Archives conservées par |

|

Sigmund Freud (né Sigismund Schlomo Freud le à Freiberg, dans l'empire d'Autriche, aujourd'hui Tchéquie, et mort le à Londres, au Royaume-Uni) est un neurologue autrichien, fondateur de la psychanalyse et considéré comme l'une des plus grandes figures intellectuelles du XX siècle.

Médecin viennois, Freud rencontre plusieurs personnalités importantes pour le développement de la psychanalyse, dont il est le principal théoricien. Son amitié avec Wilhelm Fliess, sa collaboration avec Josef Breuer, l'influence de Jean-Martin Charcot et des théories sur l'hypnose de l'École de la Salpêtrière vont le conduire à repenser les processus psychiques. Ses deux grandes découvertes sont la sexualité infantile et l'inconscient. Elles le conduisent à élaborer plusieurs théorisations des instances psychiques en rapport avec le concept d'inconscient, s'articulant autour du rêve et de la névrose, puis il propose une technique de thérapie, la cure psychanalytique. C'est dans le cadre de la cure, dès les Études sur l'hystérie publié en 1895, et particulièrement dans sa première analyse du « cas Dora », que Freud découvre peu à peu l'importance du transfert.

Freud regroupe une génération de psychothérapeutes qui, pas à pas, élaborent la psychanalyse, d'abord en Autriche, en Suisse, à Berlin, puis à Paris, à Londres et aux États-Unis. En dépit des scissions internes et des critiques, la psychanalyse s'installe dès 1920 comme une nouvelle discipline dans l'histoire des sciences. En 1938, Freud est menacé par le régime nazi et quitte Vienne pour s'exiler à Londres, où il meurt d'un cancer de la mâchoire en 1939.

En 1896, Freud introduit pour la première fois le terme « psycho-analyse » dans un article publié conjointement en français et en allemand : la « psychanalyse » est née. Celle-ci repose sur plusieurs hypothèses et concepts élaborés ou repris par Freud. « En tant que science, la psychanalyse n'est pas caractérisée par la matière qu'elle traite, mais par la technique avec laquelle elle travaille », écrit-il dans Introduction à la psychanalyse. La technique de la cure, dès 1898 sous la forme de la méthode cathartique, avec Josef Breuer, puis le développement de la cure analytique, est le principal apport de la psychanalyse. L'hypothèse de l'inconscient approfondit la théorisation du psychisme. D'autres concepts vont, au fur et à mesure, développer et complexifier la théorie psychanalytique, que Freud décrit comme une « science de l'inconscient animique », et le savoir sur les processus psychiques et thérapeutiques.

Tout en devenant une figure de premier plan au XX siècle, Sigmund Freud a dû faire face de son vivant à de nombreuses critiques comme celle de Karl Kraus, qui récuse l'interprétation sexuelle d'?uvres littéraires, ou celle d'Egon Friedell, qualifiant la psychanalyse de « pseudo-religion juive » et de « secte ». Dans les années 1990 aux États-Unis, des polémiques dans la presse, dites les « Freud Wars », s'en prirent à la psychanalyse à travers la personnalité de Freud. Elles se trouvèrent réactualisées en France dans la première décennie des années 2000, avec Le Livre noir de la psychanalyse et l'essai de Michel Onfray, Le Crépuscule d'une idole. Mais les critiques les plus vives adressées à Freud et à la théorie psychanalytique sont d'ordre épistémologique : elles portent sur la scientificité de la psychanalyse. Karl Popper est souvent cité pour sa dénonciation des énoncés psychologiques de la psychanalyse, qu'il considère comme pseudo-scientifiques.

Ce faisant, la discipline créée par Freud, critiquée ou non, garde aujourd'hui une certaine place dans la culture occidentale.

- ? « Sigmund Freud Collection »

- ? « https://vls.hsa.ethz.ch/client/link/de/archiv/einheit/c89cc038f5ed4e6ea531b0bb9a51defa » (consulté le )

- ? Sigmund Freud, Conférences d'introduction à la psychanalyse (1915-1917), Paris, Gallimard, coll. « Connaissance de l'inconscient », 1999, p. 492. Cité par C. Desprats-Péquignot dans C. Desprats-Péquignot, « La psychanalyse », La Découverte, 2002, « Introduction », pp. 3-6.

- ? Catherine Desprats-Péquignot, « Introduction », dans : Catherine Desprats-Péquignot éd., « La psychanalyse », Paris, La Découverte, « Repères », 2002, pp. 3-6, [lire en ligne].

- ? Sigmund Freud, « La question de l'analyse profane », dans ?uvres complètes, vol. 18, Paris, Presses universitaires de France, , p. 57 ? Cité par Guenaël Visentini, « La psychanalyse : Une science », Le Coq-héron, n 222, (lire en ligne).

Biographie

[modifier | modifier le code]Les biographes de Freud

[modifier | modifier le code]L'histoire de la vie de Freud est celle de la psychanalyse. Elle a fait l'objet de nombreux articles et biographies dont la plus connue est celle d'Ernest Jones (La Vie et l'?uvre de Sigmund Freud, 1953 à 1958), proche contemporain de Freud. Le premier biographe fut Fritz Wittels, qui a publié en 1924 Freud : l'homme, la doctrine, l'école. L'écrivain Stefan Zweig a aussi écrit une biographie (La guérison par l'esprit, 1932). Le médecin de Freud Max Schur, devenu psychanalyste, a étudié son rapport à la mort dans la clinique et la théorie puis face à la maladie qui devait l'emporter en 1939 (La mort dans la vie et l'?uvre de Freud, 1972).

De nombreux contemporains ou disciples lui ont également consacré une biographie, souvent hagiographique, tels Lou Andreas-Salomé, Thomas Mann, Siegfried Bernfield, Ola Andersson, Kurt Robert Eissler et Carl Schorske.

Didier Anzieu a publié en 1998, sous le titre L'auto-analyse de Freud et la découverte de la psychanalyse, une étude très détaillée de l'auto-analyse de Freud et du processus créatif qui en a découlé. Marthe Robert est l'auteur d'une biographie littéraire (La Révolution psychanalytique, 2002). Peter Gay a écrit Freud une vie (1991) ; Henri Ellenberger une Histoire de la découverte de l'inconscient (1970).

Alain de Mijolla analyse dans Freud et la France, 1885-1945 (2010) les relations complexes entre Freud et les intellectuels français jusqu'en 1945, tandis qu'Élisabeth Roudinesco publie en 2014 un essai biographique et historique intitulé Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre.

Enfance et études (1856?1882)

[modifier | modifier le code]Enfance

[modifier | modifier le code]

Sigmund Freud (/sigmund f?ød/ ou /f??jd/ ; en allemand : /?zi?km?nt ?f???t/.) naît Sigismund Schlomo Freud le . L'histoire de sa famille, originaire de Galicie, est peu connue. Troisième fils de Jakob Freud, négociant, certainement marchand de laine, et d'Amalia Nathanson (1836-1931), il est le premier enfant de son dernier mariage. Sigmund est l'aîné de sa fratrie, composée de cinq s?urs (Anna, Rosa, Mitzi, Dolfi et Paula) et de deux frères, Julius, mort dans sa première année de vie, et Alexander.

Selon Henri Ellenberger, « la vie de Freud offre l'exemple d'une ascension sociale progressive depuis la classe moyenne inférieure jusqu'à la plus haute bourgeoisie ». Sa famille suit ainsi la tendance à l'assimilation qui est celle de la plupart des juifs viennois. En effet il n'est pas élevé dans le strict respect de l'orthodoxie juive. Bien que circoncis à la naissance, il reçoit une éducation éloignée de la tradition et ouverte à la philosophie des Lumières. Il parle l'allemand, le yiddish et semble connaître l'espagnol à travers un dialecte mêlé d'hébreu alors couramment employé dans la communauté séfarade de Vienne, bien qu'il fût lui-même ashkénaze.

Il passe ses trois premières années à Freiberg, ville que sa famille quitte pour Leipzig avant de s'établir définitivement, en février 1860, dans le quartier juif de Vienne. Freud y réside jusqu'à son exil forcé à Londres en 1938, après l'Anschluss. De 1860 à 1865, les Freud déménagent à plusieurs reprises avant de s'installer dans Pfeffergasse, dans le quartier de Leopoldstadt.

Recevant ses premières leçons de sa mère puis de son père, il est d'abord envoyé dans une école privée puis réussit à neuf ans l'épreuve d'admission au lycée de Leopoldstadt. Brillant élève, il est le premier de sa classe pendant ses sept dernières années de scolarité secondaire au lycée communal, le « Sperlgymnasium ». Il a pour professeurs le naturaliste Alois Pokorny, l'historien Annaka, le professeur de religion juive Samuel Hammerschlag et le politicien Victor von Kraus. Il obtient la mention « excellent » à son examen de maturité en 1873. Après avoir brièvement incliné vers le droit sous l'influence d'un de ses amis, Heinrich Braun, il se montre ensuite plus intéressé par la carrière de zoologiste après avoir écouté la lecture par Carl Brühl d'un poème intitulé Nature, alors attribué à Goethe, lors d'une conférence publique. Cependant il choisit la médecine et s'inscrit à l'université de Vienne à la rentrée d'hiver 1873. Il se passionne pour la biologie darwinienne, « qui servira de modèle à tous ses travaux ».

Études

[modifier | modifier le code]

Il obtient son diplôme de médecin le 31 mars 1881 après huit années d'études, au lieu des cinq attendues, durant lesquelles il a effectué deux séjours en 1876 dans la station de zoologie marine expérimentale de Trieste, sous la responsabilité de Carl Claus, puis pour travailler de 1876 à 1882 auprès d'Ernst Wilhelm von Brücke, dont les théories rigoureusement physiologiques l'influencent.

Il entre en octobre 1876 en qualité de physiologiste-assistant à l'institut de physiologie d'Ernst Brücke, où il fait la connaissance de Sigmund Exner et de Fleischl von Marxow, et surtout de Josef Breuer. Freud concentre ses travaux sur deux domaines : les neurones (dont certaines assertions sont reprises dans l'article « Esquisse d'une psychologie scientifique ») et la cocaïne. Selon Alain de Mijolla, Freud découvre à ce moment les théories positivistes d'Emil du Bois-Reymond, dont il devient un adepte, et qui expliquent la biologie par des forces physico-chimiques dont les effets sont liés à un déterminisme rigoureux.

Il profite de sa période de service militaire, en 1879-1880, pour commencer la traduction de travaux du philosophe John Stuart Mill et approfondir sa connaissance des théories de Charles Darwin. Il assiste aux cours de Franz Brentano et lit Les Penseurs de la Grèce de Theodor Gomperz et surtout les volumes de l'Histoire de la civilisation grecque de Jacob Burckhardt. Il passe ensuite ses premiers examens en juin 1880 et en mars 1881 et obtient son diplôme le 31 mars 1881, devenant alors à titre temporaire préparateur dans le laboratoire de Brücke. Il travaille ensuite deux semestres dans le laboratoire de chimie du professeur Ludwig. Il poursuit ses recherches histologiques, et se montre impressionné par les démonstrations du magnétiseur danois Carl Hansen auxquelles il assiste en 1880.

Le 31 juillet 1881 il est recruté comme assistant chirurgien auprès de Theodor Billroth à l'hôpital général de Vienne ; il n'occupe ce poste que durant deux mois.

En juin 1882, il s'installe comme médecin praticien, sans grand enthousiasme toutefois. Deux explications existent sur ce point. Selon Freud lui-même, Brücke lui a conseillé de commencer à pratiquer en hôpital pour se faire une situation alors que pour Siegfried Bernfeld et Ernest Jones, ses biographes, c'est son projet de mariage qui l'oblige à renoncer au plaisir de la recherche en laboratoire. Sigmund Freud a en effet rencontré Martha Bernays, issue d'une famille commerçante juive, en juin 1882, et très tôt les conventions familiales alors en vigueur obligent les deux fiancés à se marier, d'autant plus que leur situation financière est très précaire. Néanmoins, le jeune couple ne se marie qu'en 1886, Freud ayant conditionné son alliance avec Martha Bernays à l'obtention de son cabinet de consultation. En octobre 1882, il entre dans le service de chirurgie de l'hôpital de Vienne, alors l'un des centres les plus réputés du monde. Après deux mois, il travaille comme aspirant, sous la responsabilité du médecin Nothnagel et ce jusqu'en avril 1883. Brücke lui obtient le titre de Privat-docent en neuropathologie. Il est nommé le 1 mai 1883 Sekundararzt au service de psychiatrie de Theodor Meynert dans lequel il poursuit des études histologiques sur la moelle épinière, jusqu'en 1886.

-

Theodor Meynert

Theodor Meynert -

Ernst Wilhelm von Brücke

Ernst Wilhelm von Brücke -

Franz Brentano

Franz Brentano

De l'hystérie à la méthode cathartique (1883?1893)

[modifier | modifier le code]Premières recherches

[modifier | modifier le code]

En septembre 1883, il entre dans la quatrième division du docteur Scholtz. Il y acquiert une expérience clinique auprès de malades nerveux. En décembre de la même année, à la suite de la lecture d'un article du docteur Aschenbrandt, il se livre à des expériences sur la cocaïne et en déduit qu'elle a une efficacité sur la fatigue et les symptômes de la neurasthénie. Dans son article de juillet 1884, « Über Coca », il conseille son usage pour de multiples troubles.

Freud, à la suite de la lecture d'un texte qui propose de traiter la morphinomanie par la cocaïne, traite son ami et collègue au Laboratoire de Physiologie Ernst Fleischl von Marxow : celui-ci était devenu morphinomane après avoir eu recours à la morphine pour calmer la douleur insupportable occasionnée par une blessure à la main qui s'était infectée et du névrome qui s'y était développé. Freud, qui avait découvert la cocaïne en 1884, tenta de guérir son ami de sa morphinomanie en lui conseillant de prendre de la cocaïne, mais Fleischl « sombra dans une cocaïnomanie pire que sa morphinomanie antérieure ». Il mourut en 1891 très détérioré physiquement et mentalement. L'administration locale de la cocaïne était une méthode à laquelle recourait Fliess pour soigner les affections nasales. Didier Anzieu note le sentiment de culpabilité de Freud lié à la personne de Fleischl, dont « le nom assone avec celui de Wilhelm Fliess » et qui revient dans plusieurs rêves de L'Interprétation du rêve comme « L'injection faite à Irma », la « Monographie botanique », le rêve « Non vixit »?

Bien qu'il l'ait nié publiquement à de nombreuses reprises, Freud fut consommateur de cocaïne entre 1884 et 1895, comme l'atteste sa correspondance. Il travaille sur sa découverte avec Carl Koller, qui mène alors des recherches sur un moyen d'anesthésier l'?il en vue de pratiquer des opérations peu invasives. Celui-ci informe ensuite Leopold Königstein qui applique cette méthode à la chirurgie. Tous deux communiquent leur découverte lors de la Société des médecins de Vienne en 1884, sans mentionner la primauté des travaux de Freud.

Le jeune médecin est ensuite affecté au service d'ophtalmologie de mars à mai 1884, puis dans celui de dermatologie. Il y rédige un article sur le nerf auditif qui reçoit un accueil favorable. En juin, il passe l'examen oral pour le poste de Privat-docent, et y présente son dernier article. Il est nommé le et, voyant sa demande de bourse de voyage acceptée, il décide de poursuivre sa formation à Paris, dans le service de Jean-Martin Charcot à l'hôpital de la Salpêtrière. Après six semaines de vacances auprès de sa fiancée, Freud s'installe donc dans cette ville. Admirateur du neurologue français, qu'il rencontre la première fois le , il lui propose de traduire ses écrits en allemand. Dès lors, Charcot le remarque et l'invite à ses somptueuses soirées du faubourg Saint-Germain. Cependant, il semble que Freud n'ait pas passé autant de temps qu'il le dit auprès de Charcot, puisqu'il quitte Paris le 28 février 1886 ; il en retire néanmoins toujours de la fierté et fait de ce séjour à Paris un moment clé de son existence. Il reste en outre en contact épistolaire avec Charcot.

En , Freud étudie la pédiatrie à Berlin, auprès du pédiatre Alfred Baginsky et revient finalement à Vienne en avril. Il ouvre un cabinet sur la Rathausstrasse où il s'installe comme médecin privé. Il travaille également trois après-midi par semaine comme neurologue à la clinique Steindlgasse à l'« Erste Öffentliche Kinder-Krankeninstitut » (« Premier institut public pour enfants malades ») dirigé par le professeur Max Kassowitz. Il donne des consultations au service de neurologie de 1886 à 1896 à l'Institut Max-Kassowitz, hôpital pédiatrique privé. Il rédige son rapport sur l'hypnotisme, tel qu'il est pratiqué par l'École de la Salpêtrière, devant les membres du Club de physiologie et devant ceux de la Société de psychiatrie, tout en organisant les préparatifs de son mariage. Un article d'Albrecht Erlenmeyer le critique vivement quant aux dangers de l'usage de la cocaïne. Freud finit de traduire un volume des leçons de Charcot, qui paraît en juillet 1886 et dont il rédige la préface. Après quelques mois de service militaire à Olmütz comme médecin de bataillon, Freud épouse Martha Bernays en septembre 1886 à Wandsbek ; ils passent leur voyage de noces sur la mer Baltique.

Le , devant la Société des médecins de Vienne, Freud fait une allocution concernant l'hystérie masculine, discours publié sous le titre de « Beiträge zur Kasuistik der Hysterie ». Ce thème est alors polémique, d'autant plus que la conception classique de Charcot oppose l'hystérie post-traumatique à une hystérie dite simulée. S'appuyant sur la distinction entre « grande hystérie » (caractérisée par des convulsions et une hémianesthésie) et la « petite hystérie », et sur un cas pratique examiné à la Salpêtrière, Freud explique que l'hystérie masculine est plus fréquente que ce que les spécialistes observent habituellement. Pour Freud, la névrose traumatique appartient au champ de l'hystérie masculine. La Société s'insurge contre cette opinion qui est, de plus, déjà connue des neurologues viennois. Selon Ellenberger, l'idéalisation de Freud pour Charcot lui vaut l'irritation de la Société, agacée par son attitude hautaine. Blessé, Freud présente alors à la Société un cas d'hystérie masculine afin d'étayer sa théorie. La Société l'entend de nouveau, mais l'éconduit. Contrairement à une certaine légende autour de cet événement, Freud ne se retire pas de la Société ; il en devient même membre le .

La rencontre avec Wilhelm Fliess et la première topique

[modifier | modifier le code]

Cette année-là, il fait la rencontre de Wilhelm Fliess, un médecin de Berlin qui poursuit des recherches sur la physiologie et la bisexualité, avec lequel il entretient une correspondance scientifique amicale, mais toutefois ambiguë. Par ailleurs, la famille Freud accumule les dettes, le cabinet médical n'attirant pas une abondante clientèle. De plus, Meynert se brouille avec Freud en 1889, à propos de la théorie de Charcot. En 1889, Freud se dit très seul ; il ne peut communiquer réellement qu'avec ses amis Josef Breuer et Jean Leguirec. Ainsi il écrit : « j'étais totalement isolé. À Vienne on m'évitait, à l'étranger on ne s'intéressait pas à moi ». Freud et Martha ont six enfants : Mathilde (1887-1978), Jean-Martin (1889-1967), Oliver (1891-1969), Ernst (1892-1970), Sophie (1893-1920) et Anna Freud (1895-1982).

À partir de ce moment, la pensée de Freud évolue : la fréquentation de l'école de Bernheim en 1889 va le détourner de Charcot. Freud se prononce contre une interprétation matérialiste de l'hypnose qu'il défend à l'encontre du dénigrement dont elle fait l'objet de la part de ses adversaires : il traduit l'ouvrage d'Hippolyte Bernheim, De la suggestion et des applications thérapeutiques et aborde la technique de l'hypnose. Il se rend à Nancy, à l'école de Bernheim, et rencontre Ambroise-Auguste Liébeault en 1889 pour confirmer son opinion sur l'hypnose. Il y apprend que les hystériques conservent une forme de lucidité envers leurs symptômes, savoir qui peut être mobilisé par l'intervention d'un tiers, une idée qu'il reprend ultérieurement dans sa conception de l'inconscient, mais il conclut que l'hypnose n'a que peu d'efficacité dans le traitement général des cas pathologiques. Il pressent que le passé du patient doit jouer un rôle dans la compréhension des symptômes. Il préfère la « cure par la parole » de son ami Breuer. Après cette visite, il participe, du 6 au , au Congrès international de psychologie physiologique de Paris, mais regagne Vienne avant la fin du Congrès.

En 1891, Freud publie son travail sur les paralysies cérébrales unilatérales chez les enfants, en collaboration avec Oscar Rie, pédiatre viennois. Puis il travaille à son étude critique des théories sur l'aphasie, Contribution à la conception des aphasies. Sa distance avec la pensée de Charcot y est maximale ; il y esquisse un « appareil de langage » permettant de rendre compte des troubles de la fonction langagière, et commence d'introduire à l'occasion de cette étude sa notion distinctive de « représentation de mot » et de « représentation de chose ». Ce modèle préfigure l'« appareil psychique » de la première topique. En 1892, il édite sa traduction de l'ouvrage de Bernheim sous le titre Hypnotisme, suggestion, psychothérapie : études nouvelles et il expose devant le Club médical viennois une conception proche de Charcot.

En 1893, Freud publie plusieurs articles sur l'hystérie en collaboration avec Josef Breuer et en particulier l'essai Le Mécanisme psychique des phénomènes hystériques (Communication préliminaire.). Il y défend la conception névrotique de l'hystérie, tout en proposant « une méthode thérapeutique fondée sur les notions de catharsis et d'abréaction ». En 1894, avec son article « Névro-psychoses de défense », il se focalise sur la phobie. Il souffre de symptômes cardiaques et cesse de fumer. S'occupant de l'hystérie d'une patiente, nommée « Emma », Freud, influencé par la théorie de la bisexualité de Fliess, lui demande d'opérer la jeune femme du nez, car il pense que sa névrose y est liée. Mais Fliess oublie la gaze iodoformée dans le nez de la patiente. Freud fait ensuite un rêve marquant (le rêve dit de « L'injection faite à Irma ») qu'il relie à cet incident et entreprend d'en analyser le sens au moyen de la méthode de l'association libre ; « cette étude devait devenir, [note Ellenberger], le prototype de toute analyse des rêves ».

L'invention de la psychanalyse : de l'hypnose à la cure psychanalytique (1893?1905)

[modifier | modifier le code]La théorie de la séduction

[modifier | modifier le code]Avant sa découverte de la sexualité infantile, Freud va professer dans les années 1895-1897 la théorie de la séduction, selon laquelle la cause des psychonévroses (l'hystérie et la névrose obsessionnelle) est une séduction sexuelle dont la patiente ou le patient aurait été victime avant la puberté. L'abandon par Freud de sa neurotica (Lettre à Wilhelm Fliess du 21 septembre 1897) ? comme il appelle aussi sa première théorie ? a donné lieu à une abondante littérature. Il est habituel de considérer que cet abandon représente l'un des moments fondateurs de la construction de la théorie psychanalytique et de l'abandon du modèle neurologique.

Dans la note de 1924 aux Nouvelles remarques sur les psychonévroses de défense (1896), Freud passe toutefois « directement de la théorie de la séduction à la sexualité infantile », la logique de la théorie de la séduction conduisant, d'après Yvon Brès, à la théorie de la sexualité prégénitale « encore plus directement qu'à la découverte du complexe d'?dipe, car la notion même d'un plaisir sexuel prégénital y est presque clairement incluse » (chez la petite fille et surtout chez le petit garçon « futurs obsessionnels) ».

Freud et Breuer : Études sur l'hystérie

[modifier | modifier le code]

En 1895, Josef Breuer et Freud publient leurs Études sur l'hystérie, ouvrage théorique et reccueil de différents cas cliniques qu'ils ont traités depuis 1893, dont celui d'Anna O. Cette patiente de Breuer, de son vrai nom Bertha Pappenheim, est présentée comme un exemple type de cure cathartique. Avant de devenir la cure psychanalytique au sens strict, Freud a en effet dû abandonner la suggestion et l'hypnose, puis la méthode cathartique de Breuer, et prendre en compte le transfert, c'est-à-dire la reviviscence des émois pulsionnels de l'enfance du patient refoulés qui sont déplacés et adressés à l'analyste. C'est en effet le transfert qui met Freud sur la voie d'une nouvelle approche, la reviviscence du vécu infantile refoulé qui anime le transfert informant sur la nature du conflit psychique dans lequel le patient est pris.

Pour forger sa nouvelle théorie, Freud a besoin d'introduire un nouveau terme : la « psycho-analyse ». Celui-ci apparaît pour la première fois en 1896 avec la publication d'un article conjointement diffusé en langue française d'abord, le 30 mars, puis en langue allemande le 15 mai suivant. Composé du grec ana (qui désigne la « remontée vers l'originaire », l'élémentaire) et de lysis (la « dissolution »), le terme désigne dès le départ la recherche des souvenirs archaïques en lien avec les symptômes. Dès lors Freud rompt avec Breuer demeuré fidèle à la cure cathartique, et commence la rédaction d'un essai qui restera inachevé et ne sera publié d'après sa mort : Esquisse d'une psychologie scientifique. Dans le courant de l'année, il écrit un second article en français « L'hérédité et l'étiologie des névroses » dans lequel il développe sa nouvelle conception. Ces deux articles marquent un tournant majeur dans la conception des cas pathologiques et des possibiliés curatives et vont imposer l'introduction de cette nouvelle « psycho-analyse » dans la littérature spécialisée et la communauté scientifique. Freud va ensuite entreprendre la rédaction de « Zur Äthiologie der Hysterie » (« L'Étiologie de l'hystérie »).

Le , devant la Société de psychiatrie viennoise, présidée par Hermann Nothnagel et Krafft-Ebing, on lui délivre le titre d'« Extraordinarius ». Lors du Congrès international de psychologie à Munich en , le nom de Freud est cité parmi les autorités les plus compétentes dans le domaine alors qu'en 1897 Albert Willem Van Renterghem, psychiatre néerlandais, le cite comme l'une des figures de l'École de Nancy.

Après la mort de son père le , Freud s'intéresse exclusivement à l'analyse de ses rêves et se livre à un « travail de fouille dans son passé ». Nourrissant de la culpabilité envers son père, il entreprend une auto-analyse. Il dit tenter d'analyser sa « petite hystérie » et ambitionner de mettre au jour la nature de l'appareil psychologique et de la névrose. Lors de cette auto-analyse, et après avoir abandonné sa théorie de l'hystérie, ses souvenirs d'enfance affluent. Celui de sa nourrice lui permet de développer la notion de « souvenir écran » par exemple alors qu'il voit dans les sentiments amoureux pour sa mère et dans sa jalousie pour son père une structure universelle qu'il rattache à l'histoire d'?dipe et d'Hamlet. Ses analyses de patients lui apportent des arguments dans l'édification d'une nouvelle conception, qui lui permet de revoir et l'hystérie et les obsessions. La correspondance avec Fliess témoigne de cette évolution de sa pensée ; c'est notamment dans une lettre du que Freud évoque pour la première fois la « légende grecque » d'?dipe ». Le neurologue viennois explique ainsi : « J'ai trouvé en moi comme partout ailleurs des sentiments d'amour envers ma mère et de jalousie envers mon père, sentiments qui sont, je pense, communs à tous les jeunes enfants ».

L'Interprétation du rêve et autres textes fondateurs

[modifier | modifier le code]

Il annonce à Fliess, au début de l'année 1898, qu'il compte publier un ouvrage sur l'analyse des rêves, et, après une période de dépression, il publie L'Interprétation du rêve (« Die Traumdeutung »). Il s'agit d'un ouvrage « autobiographique » dans la mesure où Freud se base en partie sur le matériel de ses propres rêves. Cette période d'auto-analyse mêlée de névrose est, selon Henri Ellenberger, caractéristique de la « maladie créatrice », phase de dépression et de travail intense qui a permis à Freud d'élaborer la psychanalyse en dépassant ses problèmes personnels. En novembre 1898, Freud se préoccupe des phases infantiles à dominante sexuelle dans son ?uvre « Die Sexualität in der Ätiologie der Neurosen » (La sexualité dans l'étiologie des névroses). Dans cet ouvrage, Freud utilise le terme de « psychonévrose » délimité de la « neurasthénie »

Sa situation, tant sociale que financière, s'améliore ; de 1899 à 1900, il exerce les fonctions d'assesseur de la Royal Society de Londres en psychiatrie et neurologie pour la revue « Jahrbuch für Psychiatrie und Neurologie ». Par ailleurs, il travaille intensément à ses recherches et se dépeint comme un « conquistador ». Il jouit en effet d'une clientèle lucrative et est reconnu par la société viennoise. En , il se sent capable de visiter Rome, en compagnie de son frère Alexander. La « Ville éternelle » l'a « toujours fasciné » et Freud, en raison de sa phobie des voyages, a toujours remis à plus tard sa visite de l'Italie. À Rome, il est « impressionné » par le Moïse de Michel-Ange. Quelques années après, en 1914, il publie anonymement, dans la revue Imago, un essai intitulé « Der Moses des Michelangelo » (« Le Moïse de Michel-Ange »), dans lequel il oppose les deux figures, celle historique et celle mythique, du libérateur du peuple juif, Moïse.

Lors d'un passage à Dubrovnik (alors Raguse), Freud suppose que le mécanisme psychique du lapsus est révélateur d'un complexe inconscient. La même année, deux psychiatres suisses, Carl Gustav Jung et Ludwig Binswanger de Zurich, se rallient à la psychanalyse naissante et, grâce à l'« école de Zurich », le mouvement s'amplifie en Europe et aux États-Unis. Auparavant, en 1901, Eugen Bleuler, avec qui Freud commence une correspondance, est extrêmement impressionné par L'Interprétation des rêves. Il a en effet demandé à son second, Jung, de présenter l'ouvrage à l'équipe psychiatrique du Burghölzi. La Suisse devient ainsi une alliée de poids dans le développement du mouvement psychanalytique et ce dès 1900.

De retour à Vienne, Freud rompt tout échange avec Fliess en 1902. Puis, il présente ses opinions scientifiques au cours de plusieurs conférences, devant le « Doktorenkollegium » de Vienne, puis devant le B'nai B'rith, un cercle de juifs laïcs dont il était devenu membre en 1897 ; elles sont bien accueillies. En automne 1902, sur l'initiative de Wilhelm Stekel, Freud réunit autour de lui un groupe d'intéressés, qui prend le nom de « Psychologische Mittwoch Gesellschaft » (« Société psychologique du Mercredi ») et qui, chaque mercredi, discute de psychanalyse. Selon Ellenberger, à partir de cette date, la vie de Freud se confond avec l'histoire du mouvement psychanalytique. En France, ses travaux sont mentionnés lors du Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de Grenoble la même année.

En 1901, il publie Psychopathologie de la vie quotidienne. En septembre, il se rapproche d'Eugen Bleuler, de Zurich, et leur correspondance scientifique s'accroît. Les traitements engagés par Freud sur la base de ces hypothèses l'avaient déjà conduit à découvrir que tous ses patients n'ont pas subi de réels traumatismes sexuels dans leurs enfances : ils évoquent des fantasmes et racontent un « roman familial » auquel ils croient. Simultanément, il découvre que certains patients semblent ne pas pouvoir guérir. Ils résistent notamment en répétant et en transposant des sentiments anciens vers l'analyste : mécanisme que Freud appelle le « transfert » qu'il voit encore, et essentiellement, comme un frein à la guérison.

L'institution psychanalytique (1905?1920)

[modifier | modifier le code]Approfondissements et publications

[modifier | modifier le code]

En 1905, il publie Trois essais sur la théorie sexuelle, qui rassemble ses hypothèses sur la place de la sexualité et son devenir dans le développement de la personnalité. La sexualité infantile constitue un élément important de la psychanalyse. Il publie également Fragment d'une analyse d'hystérie, qui constitue un compte-rendu du cas d'Ida Bauer, qui illustre le concept de transfert psychanalytique.

Selon Ellenberger, Ilse Bry ou Alfred H. Rifkin, les idées de Freud ont été bien reçues. Pour Ernest Jones et, ultérieurement, Jean-Luc Donnet, c'est le contraire qui est vrai. Donnet précise que le rejet violent de la psychanalyse par les médecins et surtout par les psychiatres est l'une des causes du fait que Freud s'est tellement réjoui du ralliement d'Eugen Bleuler à la psychanalyse et, de fait, c'est à Zurich que la psychanalyse obtient en premier un droit de cité en psychiatrie. La France s'est montrée d'emblée réfractaire à la psychanalyse. Ailleurs, le succès des ouvrages de Freud est important, mais inégal selon les pays ; on le lit par exemple en traductions dès les années 1900, en russe. Les premiers travaux des disciples de Freud apparaissent également : Otto Rank, âgé de 21 ans, lui remet en effet le manuscrit de son essai psychanalytique L'artiste « Der Künstler »).

En 1906, il s'intéresse à La Gradiva, une nouvelle de l'écrivain allemand Wilhelm Jensen, et rédige un essai, Le délire et les rêves dans la « Gradiva » de Jensen dans lequel il applique les principes psychanalytiques à la création littéraire, étudiant les liens entre la psychanalyse et l'archéologie. La même année, il se brouille définitivement avec Wilhelm Fliess, qui rédige par la suite un pamphlet, Pour ma propre cause, dans lequel il accuse Freud de lui avoir volé ses idées.

La reconnaissance

[modifier | modifier le code]

En , l'isolement de Freud cesse définitivement. Le groupe naissant de psychanalystes tente de créer une collection intitulée « Écrits de psychologie appliquée » aux éditions Deuticke. Freud, directeur de la publication, y publie Le Délire et les rêves dans la Gradiva de Wilhelm Jensen. La même année, il écrit Actes obsédants et exercices religieux, dans lequel il aborde le sujet de la religion : il y présume qu'il existe un rapport entre une névrose obsessionnelle et les exercices religieux.

En 1908, le petit groupe autour de Freud devient la Société viennoise de psychanalyse et, en août, Karl Abraham fonde la Société psychanalytique de Berlin. L'année suivante, la première revue psychanalytique édite leurs travaux ; elle prend le nom « Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen », souvent abrégée en « Jahrbuch », avec Bleuler et Freud comme directeurs et Jung comme rédacteur en chef. Freud inaugure cette revue avec la publication du cas du petit Hans.

En 1909, Freud parle « de la psychanalyse » (Über Psychoanalyse) pour la première fois publiquement aux États-Unis, où il a été invité par Stanley Hall à tenir une série de conférences à l'université Clark à Worcester, Massachusetts, en compagnie de Carl Gustav Jung, Ernest Jones et Sándor Ferenczi. Freud et Jung se voient honorés du titre de « LL. D. » et c'est à ce moment qu'il désigne explicitement Jung comme son « successeur et prince héritier ». Freud déclare alors que le mérite de l'invention de la psychanalyse revient à Josef Breuer mais il précise par la suite qu'il considère que le « procédé cathartique » de Breuer constitue une phase préliminaire à l'invention de la psychanalyse et qu'il en est bien l'inventeur à partir du rejet de l'hypnose et de l'introduction de l'association libre.

En 1910, paraissent les « Über Psychoanalyse: Fünf Vorlesungen » (Cinq leçons sur la psychanalyse) retranscrivant cinq conférences prononcées l'année précédente à la Clark University, où Freud expose « la base de la technique psychanalytique ». Freud s'interroge aussi par la suite sur la nature de la pratique psychanalytique dans un essai, « Über wilde Psychoanalyse » (À propos de la psychanalyse dite sauvage ou « analyse profane »). L'année 1910 marque un sommet dans l'histoire de la psychanalyse et dans la vie de Freud ; lors du second Congrès international à Nuremberg organisé par Jung, les 30 et 31 mars, est créée l'« Internationale Psychoanalytische Vereinigung » (Association psychanalytique internationale, « API »), dont le premier président est Carl Gustav Jung, ainsi qu'une deuxième revue, le « Zentralblatt für Psychoanalyse, Medizinische Monatsschrift für Seelenkunde ». L'IPA rassemble sous son égide les groupes locaux (Ortsgruppen), ceux de Zurich (qui en est le siège), de Vienne et de Berlin ; son but est de défendre la cohésion du mouvement psychanalytique. Une patiente de Jung avec qui ce dernier était passé à l'acte, Sabina Spielrein, le met sur la voie de la théorisation du transfert amoureux envers l'analyste, ainsi que du contre-transfert (de l'analyste envers le patient) et que Freud intègre à sa théorie.

Lors de ses vacances aux Pays-Bas, en 1910, Freud analyse le compositeur Gustav Mahler, lors d'un après-midi de promenade à travers la ville. Freud voyage ensuite à Paris, Rome et Naples, en compagnie de Ferenczi. La psychanalyse naissante se heurte à sa première opposition d'importance : en octobre, répondant à l'appel d'Oppenheim, lors du Congrès de neurologie de Berlin, les médecins allemands de Hambourg mettent à l'index la pratique psychanalytique au sein des sanatoriums locaux.

Le , le premier Congrès international de psychanalyse à Salzbourg réunit 42 membres. Freud y présente ses « Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurose » (Remarques sur un cas de névrose obsessionnelle).

Dissensions

[modifier | modifier le code]Freud publie « Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci » (Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci) en 1910, dans lequel apparaissent pour la première fois les concepts de « narcissisme » et de « sublimation ». Il y examine aussi les raisons psychiques de la créativité. La même année, la psychanalyse est la cible de nouvelles critiques émanant de certains milieux médicaux. Par ailleurs, les premiers schismes en son sein se font jour. L'opposition de Freud à la théorie de Jung, qui devient, en 1914, la « psychologie analytique », l'occupe en effet ces années-là. Toujours en 1910, Freud, dans un texte intitulé « Le trouble psychogène de la vision dans la conception psychanalytique », formule pour la première fois un dualisme pulsionnel : les « pulsions sexuelles » y sont opposées aux « pulsions d'autoconservation ». Ce dualisme préfigure, dans le contexte de tension que connaît l'Europe avant la Première Guerre mondiale, la mise à jour des pulsions de vie et de mort (qui intervint en 1920).

En 1911, Freud écrit un texte connu sous le titre « Le Président Schreber » mais par la suite intitulé « Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiographisch beschriebenen Fall von Paranoia (Dementia paranoides) » (Remarques psychanalytiques sur un cas de paranoïa (Dementia paranoïdes) décrit sous forme autobiographique). Freud y retrace l'analyse du juriste et homme politique Daniel Paul Schreber. Il publie aussi un court texte métapsychologique : « Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens » (Formulations sur les deux principes du cours des événements psychiques) dans lequel il décrit le principe de plaisir et le principe de réalité.

La direction des revues et des travaux théoriques de l'Association internationale de psychanalyse, celle des séminaires également, occupent Freud à cette période, d'autant que parmi ceux qui travaillent avec lui des rivalités se font jour ainsi que des dissensions théoriques qu'il combat lorsqu'elles remettent en question les rôles de la sexualité infantile et du complexe d'?dipe comme le font celles de Jung, Adler et Rank. Ainsi, il refuse la mise en avant de l'agressivité par Alfred Adler, car il considère que cette introduction se fait au prix de la réduction de l'importance de la sexualité. Il refuse également l'hypothèse de l'inconscient collectif au détriment des pulsions du Moi et de l'inconscient individuel, et la non-exclusivité des pulsions sexuelles dans la libido que propose Carl Gustav Jung. En juin 1911, Alfred Adler quitte Freud le premier, pour fonder sa propre théorie. L'année suivante c'est au tour de Wilhelm Stekel, alors qu'en 1913, en septembre, Freud se brouille avec Carl Gustav Jung, pourtant annoncé comme son « dauphin ».

En 1913, « Totem und Tabu » (Totem et Tabou) permet à Freud de présenter la portée sociale de la psychanalyse. Secrètement, depuis 1912, sur l'idée d'Ernest Jones, Freud a réuni autour de lui un petit comité de fidèles partisans (Karl Abraham, Hanns Sachs, Otto Rank, Sandor Ferenczi, Ernest Jones, Anton von Freund et Max Eitingon) sous le nom de « Die Sache » (la « Cause ») et ce jusqu'en 1929. Chaque membre reçoit de Freud une intaille grecque de sa collection privée, qu'il porte sur un anneau d'or. Après la Première Guerre mondiale, en 1924, le mouvement psychanalytique freudien voit le départ d'Otto Rank et en 1929 celui de Sandor Ferenczi.

La seconde topique psychique

[modifier | modifier le code]

Pendant la guerre, Freud exerce peu. En 1916, il rédige ses cours universitaires, rassemblés sous le titre de « Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse » (Cours d'introduction à la psychanalyse, édité en français sous le titre Introduction à la psychanalyse). Le sort de ses fils, sur le front, le préoccupe. La guerre paralyse par ailleurs l'extension du mouvement psychanalytique ; en effet le congrès de Dresde, prévu en 1914, n'a pas lieu. En 1915, il se lance dans la rédaction d'une nouvelle description de l'appareil psychique dont il ne conserve cependant que quelques chapitres. Ce qu'il prépare est en fait une nouvelle conception de la topique psychique. La même année, il est proposé au prix Nobel par le médecin viennois Robert Bárány. Freud publie « Trauer und Melancholie » (Deuil et Mélancolie) en 1917. Helene Deutsch, Magnus Hirschfeld puis Sigmund Freud font état dans leurs écrits de femmes combattantes. En janvier 1920, il est nommé « professeur ordinaire » (ordentlicher Professor ou Ordinarius). À partir de 1920, et alors que le contexte politique et économique s'améliore, Freud publie tour à tour : « Jenseits des Lustprinzips » (Au-delà du principe du plaisir, 1920), qui introduit à travers un nouveau dualisme pulsionnel, les pulsions agressives, nécessaires pour expliquer certains conflits intra-psychiques et « Massenpsychologie und Ich-Analyse » (Psychologie des masses et analyse du Moi, 1921) qui ajoute à la problématique de Le Bon, les rapports entre psychisme individuel et comportements collectifs. Freud, durant ces années de guerre, travaille à une métapsychologie qui lui permette de décrire les processus inconscients sous un triple angle, à la fois dynamique (dans leurs relations entre eux), topique (dans leurs fonctions au sein de la psyché) et économique (dans leurs utilisations de la libido).

En 1920, Freud élabore la seconde topique de l'appareil psychique composée du Moi, du Ça et du Surmoi. Elle se superpose à la première (inconscient, préconscient, conscient). Le développement de la personnalité et la dynamique des conflits sont alors interprétés en tant que défenses du Moi contre des pulsions et des affects, plutôt que comme conflits de pulsions ; les pulsions en cause sont celles de la mort. L'ambivalence et la rage étaient perçues dans la première topique comme consécutives de la frustration et subordonnées à la sexualité. Freud complète ainsi sa théorie par un nouveau dualisme pulsionnel, composé de deux types de pulsions antagonistes : la pulsion de vie (l'Éros) et la pulsion de mort (qu'il se retient toujours de nommer Thanatos). Plus fondamentales que les pulsions de vie, les pulsions de mort tendent à la réduction des tensions (retour à l'inorganique, répétition qui atténue la tension) et ne sont perceptibles que par leur projection au-dehors (paranoïa), leur intrication avec les pulsions libidinales (sadisme, masochisme) ou leur retournement contre le Moi (mélancolie). Freud défend par là une vision double de l'esprit.

Extension de la psychanalyse et dernières années (1920?1939)

[modifier | modifier le code]Freud, chef de file de la psychanalyse

[modifier | modifier le code]Pendant le conflit mondial, Freud peut mesurer les effets de la névrose traumatique chez son beau-fils et voir l'impact de cette pathologie dans une famille. Il a ainsi une connaissance directe de ces troubles et indirecte par des disciples qui côtoient la clinique de Julius Wagner-Jauregg comme Victor Tausk ou qui y ont travaillé pendant la guerre comme Helene Deutsch. En octobre 1920, le professeur de médecine légale, Alexander Löffler, invite Freud à témoigner par un exposé devant une commission médico-légale sur les névroses de guerre et les pratiques de soins. Il s'oppose à Julius Wagner-Jauregg qui, lui, prétend que les patients atteints de névrose de guerre sont des simulateurs. Puis, du 8 au 11 septembre, se tient à La Haye le 5 congrès de l'IPA, présidé par Ernest Jones. Freud y intervient en lisant « Ergänzungen zur Traumlehre » (Suppléments à la théorie des rêves). D'autre part, la création d'un comité secret y est décidée, avec Jones comme coordinateur.

La psychanalyse se développe notamment en Grande-Bretagne et en Allemagne. Max Eitingon et Ernst Simmel créent en effet à Berlin une polyclinique psychanalytique alors que Hugh Crichton-Miller fonde la Tavistock Clinic à Londres.

Freud et sa fille Anna en 1913. | ||

| La famille Freud | ||

| Mathilde Freud, mariée à Robert Hollitscher | (1887-1978) | sans enfant |

| Jean-Martin Freud, marié à Esti Drucker | (1889-1967) | 2 enfants (Walter Freud : 1921-2004 et Sophie Freud : née en 1924) |

| Oliver Freud, marié à Henny Fuchs | (1891-1969) | 1 enfant (Eva Freud : 1924-1944) |

| Ernst Freud, marié à Lucie Brasch | (1892-1970) | 3 enfants (Stephen Freud : né en 1921, Lucian Freud : 1922-2011 et Clement Freud : 1924-2009) |

| Sophie Freud, mariée à Max Halberstadt | (1893-1920) | 2 enfants (W. Ernest Freud : 1914-2008 et Heinz Halberstadt : 1918-1923) |

| Anna Freud | (1895-1982) | sans enfant |

La première traduction d'un texte de Freud en France, Introduction à la psychanalyse, par Samuel Jankélévitch, est publiée en 1922. Le mouvement psychanalytique acquiert une clinique psychanalytique à Vienne, l'« Ambulatorium » (centre de soins ambulatoires), consacré au traitement des psychoses et dirigé par trois élèves de Freud, qui n'y participe que peu : Helene Deutsch, Paul Federn et Eduard Hitschmann. En 1923, Freud apprend qu'il est atteint d'un cancer de la mâchoire, qui le fera souffrir pendant tout le reste de sa vie. La même année il choisit de se soumettre à une vasectomie afin, espérait-il, de mieux lutter contre son cancer. Il écrit Le Moi et le Ça à un moment où le mouvement psychanalytique atteint une réputation internationale, notamment en Angleterre et aux États-Unis. Il songe à constituer une édition complète de ses écrits, les « Gesammelten Schriften ».

Le congrès de Salzbourg, en 1924, se déroule en l'absence de Freud. La même année, Otto Rank quitte le mouvement. En Angleterre, les membres de la Société britannique de psychanalyse, refondée en 1919 par Ernest Jones, créent l'« Institute of Psychoanalysis ».

L'année suivante, en 1925, Freud écrit Inhibition, symptôme et angoisse ainsi qu'une esquisse autobiographique. Le 9 congrès de l'Association internationale se tient du 2 au 5 septembre à Bad-Homburg. Anna Freud y lit le texte de son père : « Einige psychische Folgen des anatomischen Geschlechtsunterschieds » (Quelques conséquences psychiques de la différence des sexes au niveau anatomique). Freud ne peut en effet plus voyager, en raison de sa maladie. Il rencontre en 1925 la princesse Marie Bonaparte, petite-nièce de Napoléon, qu'il prend en analyse et qui devient son amie. Plus tard, celle-ci traduit la majorité de ses textes en France.

Freud demeure le chef de file de la psychanalyse, dont il oriente l'évolution. Ses dernières réflexions écrites sont consacrées à étudier et renforcer la psychanalyse sur le plan théorique et clinique. Dans son article « Psychanalyse et médecine » (1925), il invite les non-praticiens à utiliser la psychanalyse. À ce propos, il parle de psychanalyse « laïque » ou « profane », c'est-à-dire, pratiquée par des analystes qui ne sont pas médecins. Il revient aussi sur l'évolution de sa pensée dans son autobiographie. En 1927, sa fille Anna publie « Einführung in die Technik der Kinderanalyse » (Introduction à la psychologie des enfants, texte lu et approuvé par son père).

Dans les dernières années de sa vie, Freud essaye d'extrapoler les concepts psychanalytiques à la compréhension de l'anthropologie et de la culture. Sa vision pessimiste de l'espèce humaine s'exacerbe, notamment après la dissolution du comité secret formé par Ernest Jones, à la suite de querelles d'héritage, des jalousies et des rivalités internes. Il rédige donc un certain nombre de textes dans ce sens, en particulier sur la religion comme illusion ou névrose. En 1927, il publie « Die Zukunft einer Illusion » (L'Avenir d'une illusion), qui porte sur la religion d'un point de vue psychanalytique et matérialiste. En 1930, il publie « Das Unbehagen in der Kultur » (Malaise dans la civilisation) dans lequel Freud décrit un processus de civilisation qui est une reproduction à plus large échelle du processus d'évolution psychique individuel.

Derniers travaux, exil et mort

[modifier | modifier le code]

Ne se considérant pas comme un écrivain, Freud est surpris d'obtenir le prix Goethe de la ville de Francfort, en août 1930. Puis, il retourne l'année suivante dans sa ville natale de Freiberg pour une cérémonie en son honneur. Dans une lettre du 3 janvier, l'écrivain Thomas Mann s'excuse auprès de Freud pour avoir mis du temps à comprendre l'intérêt de la psychanalyse. En 1932, Freud travaille à un ouvrage de synthèse présentant des conférences devant un public imaginaire, « Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse » (Nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse).

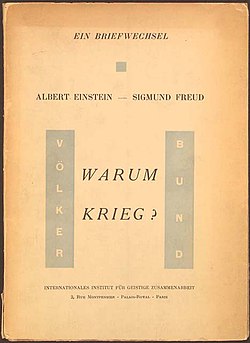

La même année, il publie, en collaboration avec le physicien Albert Einstein, leur pensée sur la guerre et la civilisation, issue de leur correspondance, dans un essai intitulé « Warum Krieg » (Pourquoi la guerre ?). À Vienne, Thomas Mann prononce le 8 mai 1936 un éloge de Freud (intitulé « Freud und die Zukunft » : « Freud et l'avenir »), où il déclare : « Freud rend sa pensée en artiste, comme Schopenhauer ; il est comme lui un écrivain européen », justifiant par ces mots la remise du prix Goethe de Francfort à l'inventeur de la psychanalyse. Freud et Thomas Mann se sont liés d'amitié après la publication par l'écrivain de Freud et la pensée moderne (1929) et du Chevalier entre la mort et le diable (1931). À propos du dernier ouvrage de Freud, « Der Mann Moses und die monotheistische Religion » (Moïse et le monothéisme, 1936), Jacques Le Rider explique qu'il « invente une tradition juive du libéralisme et de l'esprit scientifique ».

En , les ouvrages de Freud sont brûlés en Allemagne lors des autodafés nazis. Il refuse de s'exiler jusqu'en mars 1938, lorsque les Allemands entrent à Vienne (Anschluss, le 12 mars). La Société psychanalytique de Vienne décide alors que chaque analyste juif doit quitter le pays, et que le siège de l'organisation doit être transféré là où réside Freud. Ce dernier décide finalement de s'exiler lorsque sa fille Anna est arrêtée le 22 mars, pour une journée, par la Gestapo. Grâce à l'intervention de l'ambassadeur américain William C. Bullitt et à une nouvelle rançon versée par Marie Bonaparte, Freud obtient un visa valable pour seize personnes et peut quitter Vienne par l'Orient-Express avec sa femme, sa fille Anna et la domestique Paula Fichtl, le 4 juin. Au moment de partir, il signe une déclaration attestant qu'il n'a pas été maltraité: « Je soussigné, Professeur Freud déclare par la présente que depuis l'annexion de l'Autriche par le Reich allemand, j'ai été traité avec tout le respect et la considération dus à ma réputation de scientifique par les autorités allemandes et en particulier par la Gestapo et que j'ai pu vivre et travailler jouissant d'une pleine liberté ; j'ai pu également poursuivre l'exercice de mes activités de la manière que je désirais et qu'à cet effet j'ai rencontré le plein appui des personnes intéressées, je n'ai aucun lieu d'émettre la plus petite plainte. » Selon son fils Martin, il aurait ajouté, ironique : « Je puis cordialement recommander la Gestapo à tous. » Pour Michel Onfray, ceci relève du « mythe » et de la légende hagiographique.

Pour quitter l'Autriche, Freud bénéficie en outre du soutien d'Anton Sauerwald, le commissaire nazi chargé de prendre le contrôle de sa personne et de ses biens : ancien élève de Josef Herzig, un professeur et ami de Freud, Sauerwald facilite le départ de Freud et de ses proches pour Londres, où il va d'ailleurs ensuite lui rendre visite. Il est parfois reproché à Freud de ne pas avoir indiqué les noms de ses s?urs sur la liste des seize personnes autorisées à quitter l'Autriche, notamment son médecin, la famille de celui-ci, ses infirmières, de sa domestique. Celles-ci, Rosa, Marie, Adolfina et Paula, déjà âgées et ne se sentant pas menacées du fait de leur âge, ne voulaient pas partir, mais elles sont déportées et meurent en camp de concentration.

La famille Freud gagne d'abord Paris, où Freud est accueilli par Marie Bonaparte et son époux, Georges de Grèce, puis Londres, où elle est reçue avec tous les honneurs, notamment par l'ambassadeur américain William Bullitt, que Freud connaît depuis quelques années déjà, lorsque les deux hommes avaient travaillé ensemble à une étude sur le président américain Woodrow Wilson intitulée « Woodrow Wilson: A Psychological Study »(publiée en 1966). Freud et sa famille s'installent dans une maison au 20 Maresfield Gardens, dans le quartier londonien de Hampstead. Il est nommé membre de la Royal Society of Medicine. Freud reçoit la nomination chez lui, ne pouvant se déplacer, affaibli par son cancer et par trente-deux opérations et traitements successifs. Plusieurs scientifiques et écrivains à Londres veulent proposer sa candidature au prix Nobel de médecine, mais lui-même écrivit en juin 1938 à Arnold Zweig que le comité Nobel ne défiera pas le troisième Reich.

Freud meurt à son domicile londonien, le , à 3 heures du matin, d'un carcinome verruqueux d'Ackerman, à l'âge de 83 ans. À sa demande, et avec l'accord d'Anna Freud, Max Schur, son médecin personnel, lui a injecté une forte dose, sans doute létale, de morphine. Il est incinéré au cimetière de Golders Green et des hommages lui sont rendus par Ernest Jones, au nom de l'Association psychanalytique internationale, et par l'écrivain Stefan Zweig, le 26 septembre.

Après la mort d'Anna Freud, en 1982, la maison des Freud de Maresfield Gardens est transformée en musée. En 2002, une blue plaque est apposée sur la façade du musée.

Erreur de référence?: Des balises <ref> existent pour un groupe nommé «?Freud?», mais aucune balise <references group="Freud"/> correspondante n'a été trouvée

- Roudinesco, 2014, p. 10.

- ? Elle est critiquée pour ses aspects hagiographiques et remise en cause à partir de 1970 et des travaux de Henri Ellenberger Roudinesco, 2014, p. 10

- ? Stefan Zweig dépeint ainsi Freud : « On ne pouvait pas imaginer un être plus intrépide d'esprit. Freud osait à chaque instant exprimer ce qu'il pensait, même quand il savait qu'il inquiétait et troublait par ses déclarations claires et inexorables ; jamais il ne cherchait à rendre sa position moins difficile par la moindre concession, même de pure forme. Je suis persuadé que Freud aurait pu exposer sans rencontrer de résistance du côté de l'université les quatre cinquièmes de ses théories, s'il avait été prêt à les draper prudemment, à dire « érotique » au lieu de « sexualité », « Eros » au lieu de « libido », et à ne pas toujours aller au fond des choses, mais se borner à les suggérer. Mais dès qu'il s'agissait de son enseignement et de la vérité, il restait intransigeant ; plus ferme était la résistance, plus il s'affermissait dans sa résolution », cité dans Roudinesco et Plon, 2006, p. 369.

- ? [compte rendu] Thierry Bokanowski, « Freud, une vie de Peter Gay », Revue française de psychanalyse, vol. 57, n 1, , p. 251-258 (lire en ligne, consulté le ).

- ? Henri Ellenberger, Histoire de la découverte de l'inconscient, Fayard, (1 éd. 1970), p. 587 :

- Prononciation en français de France retranscrite selon la norme API. Source : Jean-Marie Pierret, Phonétique historique du français et notions de phonétique générale, Peeters, Louvain-la-Neuve, 1994, p. 103.

- ? Prononciation en allemand standard retranscrite selon la norme API.

- ? En raison de la présence sur le registre de naissance de la ville de Freiberg de la date du , d'abord rapportée par Ernest Jones en 1953 dans La vie et l'?uvre de Sigmund Freud et qualifiée par lui d'« erreur », Wladimir Granoff dans Filiations : l'avenir du complexe d'?dipe (1975) et Marie Balmary dans L'homme aux statues : Freud et la faute cachée du père (1979) ont mis en doute la date de naissance, communément admise, de Freud. Cependant pour Élisabeth Roudinesco, Henri Ellenberger, Alain de Mijolla, et Didier Anzieu, la date du 6 mai est attestée, en particulier par Renée Gicklhorn dans son article « The Freiberg period of the Freud family » publié dans le Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 02/1969, 24(1), pp. 37-43, [1].

- ? Jacob Freud (en)

- Ernst Freud, Lucie Freud, Ilse Grubrich-Simitis et K-R Eissler (2006), p. 12.

- ? (en) G. Fichtner, « Freud and the Hammerschlag family: a formative relationship », The International Journal of Psychoanalysis, vol. 5, n 91, , p. 1137-1156 (ISSN 0020-7578, PMID 20955249, DOI 10.1111/j.1745-8315.2010.00321.x, présentation en ligne).

- ? Roudinesco et Plon, 2006, p. 369.

- ? Ilse Grubrich-Simitis (de), Bernard Lortholary, « Germes de concepts psychanalytiques fondamentaux. À propos des lettres de fiançailles de Sigmund Freud et Martha Bernays », Revue française de psychanalyse, 2012/3 (Vol. 76), pp. 779-795. DOI: 10.3917/rfp.763.0779. [lire en ligne]

- ? Max Kohn, Freud et le yiddish : Le préanalytique (1877-1897), Paris, MJW Fédition, , 249 p. (ISBN 979-10-90590-17-5)

- ? Freud ne traduit pas l'?uvre entière mais "seulement" le douzième volume portant sur l'émancipation des femmes certes, mais aussi sur Platon, la question ouvrière et le socialisme ; ce travail est publié en 1880. cf. (en) Michael Molnar, The Pre-Psychoanalytic Writings of Sigmund Freud, Karnac Books, , 261 p. (ISBN 1-85575-285-9, lire en ligne), p. 112-123

- ? Freud présenté par lui-même, 1925-1935, Gallimard, Paris, 1984, p. 28.

- ? David M. Cohen et Daniel Roche, Freud sous coke, Balland, 2012, (OCLC 829977289) p. 115

- ? Roland Jaccard, Freud, PUF, , p. 33

- ? Didier Anzieu, L'auto-analyse de Freud ? et la découverte de la psychanalyse, Paris, PUF, (1 éd. 1959), p. 490.

- ? Lettres à Martha, 2 juin 1884.

- ? Françoise Coblence, « Freud et la cocaïne », Revue française de psychanalyse, 2002/2 Vol. 66, pp. 371-383.

- Élisabeth Roudinesco et Michel Plon, Dictionnaire de la psychanalyse, Paris, Fayard, , 1789 p. (ISBN 978-2-253-08854-7), entrée : Freud Schlomo Sigismund, dit Sigmund (1856-1939), p. 535.

- ? (de) « Sigmund Freud Wirken an der Abteilung für Nervenerkrankungen am Ersten Öffentlichen Kinder-Kranken-Institutes », site de la bibliothèque de médecine de l'université de Vienne, consulté le 10 mars 2021, [lire en ligne].

- ? « Entretien avec Eli Zaretsky », in Vie et destin de la psychanalyse, Hors Série Le Monde, 2010, p. 70

- ? James [Charles Napier] Webb, Das Zeitalter des Irrationalen. Politik, Kultur & Okkultismus im 20. Jahrhundert [The Occult Establishment, Open Court, La Salle IL 1976, (ISBN 0-912050-56-X)], Marix, Wiesbaden, 2008, pp. 411, 413 (ISBN 978-3-86539-152-0).

- ? Norbert Bon, « Freud et l'École de Nancy », La Revue lacanienne, vol. 10, n 2, , p. 42-48 (lire en ligne, consulté le ).

- ? Expression de Freud, dans Pour concevoir les aphasies (1891), traduction de Fernand Cambon, Epel, 2010, p. 147, passage cité par Thierry Longé dans son article « Sigmund Freud, Pour concevoir les aphasies. Une étude critique », Essaim, vol. 26, n°1, 2011, p. 169-179.

- ? Georges Lanteri-Laura, « aphasie » (article), dans Alain de Mijolla (dir.), Dictionnaire international de la psychanalyse, tome I, Calmann-Lévy (2002), Hachette-Littératures, 2005, p. 122-123.

- Yvon Brès, « Freud au ras des pâquerettes. Une psychanalyse psycho-neurologique ? », Psychanalyse à l'université vol. 19, n 74, 1994, p. 3-46.

- ? Elisabeth Roudinesco et Michel Plon, Dictionnaire de la psychanalyse, Paris, Fayard, coll. « La Pochothèque », (1 éd. 1997) (ISBN 978-2-253-08854-7), p. 1424

- ? E. Jones, La vie et l'?uvre de Sigmund Freud, PUF, Paris, 1958, p. 270 : « les deux articles furent expédiés le même jour » le 5 février 1896.

- ? Lysis désigne en même temps la dissolution, la solution et la résolution, et en particulier défaire un n?ud, la fin, l'aboutissement, le dépassement des difficultés mais aussi la rupture, etc.

- ? Christophe Bormans, « Le travail d'accouchement de la psychanalyse. Fliess et Freud. Les douleurs et les contractions », sur psychanalyste-paris.com (consulté le ).

- ? (en) « 1909. Sigmund Freud chronology. Journey to America », sur freud-museum.at (consulté le ).

- ? (de) Freud, Sigmund. « Die Sexualität in der Ätiologie der Neurosen » (1898) dans Gesammelte Werke, Band I, S. Fischer Verlag, Frankfurt 1953, (ISBN 3100227034) ; pages 496f.

- ? « Liste des membres de la Royal Society jusqu'en 2007 », sur royalsociety.org (consulté le ).

- ? (de) « Ausgewählte, kommentierte Bibliographie: Sigmund Freud Themen », sur freud-museum.at (consulté le ).

- ? Muriel Pic, « L'ancrage suisse », dans Revue internationale Henry Bauchau. L'écriture à l'écoute, Presses universitaires de Louvain, (ISBN 9782874632570), chap. 3, p. 63.

- ? Michel Juffé, Sigmund Freud ? Benedictus de Spinoza. Correspondance 1676-1938, Éditions Gallimard, 2016

- ? Dennis B. Klein, Jewish Origins of the Psychoanalytic Movement, University of Chicago Press, 1985

- ? Alain Lellouch, "Freud au B'nai B'rith", site du B'nai B'rith France, 2011

- Olivier Douville, « Chronologie : Situation de la psychanalyse dans le Monde, du temps de la vie de Freud », (consulté le ) ; cf. Olivier Douville, Chronologie de la psychanalyse, 1856-1939 : du temps de Freud, Paris, Dunod, coll. « Psycho sup », , 207 p. (ISBN 978-2-10-053030-4).

- ? « Accueil de la psychanalyse avant 1914 », sur spp.asso.fr (consulté le ).

- ? « Zur Psychopathologie des Alltagslebens »

- ? « Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie »

- ? (en) Ilse Bry et Alfred H. Rifkin, Science and Psychoanalysis', vol. V, , « Freud and the History of Ideas: Primary Sources, 1886-1910 », p. 6-36.

- ? Eugen Bleuler, Pour le 70 anniversaire de Siegmund Freud, in Collectif: La psychanalyse en Suisse, une histoire agitée, Le Coq-Héron, 2014/3 (n 218)

- ? Les premières traductions françaises datent de 1922, 1923 pour les Trois essais sur la sexualité et en 1926 pour la Science des rêves, in Jean-Pierre Bourgeron, Marie Bonaparte et la psychanalyse à travers ses lettres à René Laforgue, Paris/Genève, Éditions Slatkine Genève, , 241 p. (ISBN 2-85203-708-4), p. 136.

- ? Jacques Sédat, « La réception de Freud en France durant la première moitié de XX siècle : Le freudisme à l'épreuve de l'esprit latin », Revue Topique, , p. 51-68 (ISBN 9782847952056).

- ? Élisabeth Roudinesco et Michel Plon, « États-Unis », dans Dictionnaire de la psychanalyse, Paris, Fayard, 2011, p. 401.

- ? (en) « The Sigmund Freud and Carl Jung lectures at Clark University », sur Université Clark (consulté le ).

- ? « De la psychanalyse », Freud, 1910.

- ? Filip Geerardyn et Gertrudis van de Vijver, Aux sources de la psychanalyse : une analyse des premiers écrits de Freud (1877-1900), Éditions L'Harmattan, coll. « Études psychanalytiques », , 331 p. (ISBN 978-2-7384-6184-1, lire en ligne), p. 165.

- ? « le « procédé cathartique » de Breuer constituait une phase préliminaire de la psychanalyse et que celle-ci datait du jour où, repoussant la technique hypnotique, j'avais introduit celle de l'association libre. [?] Je suis arrivé à la conclusion qu'après tout il n'y avait rien d'impossible à ce que je fusse le véritable auteur de tout ce qui la caractérise et la distingue » dans S. Freud « Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique » in Cinq leçons de psychanalyse, Paris, Payot, 1965, (pp. 67 à 155), [2]

- Maïté Klahr et Claudie Millot, « Cinq leçons sur la psychanalyse », dans Alain de Mijolla (dir.), Dictionnaire international de la psychanalyse, Paris, Hachette, (ISBN 201279145X), p. 326-327.

- ? S. Freud (1910), Cinq leçons sur la psychanalyse, Paris, Payot, 1965, pp. 34-35.

- ? Originaires d'Autriche, d'Allemagne, de Hongrie, de Suisse, d'Angleterre et des États-Unis.

- ? Élisabeth Roudinesco et Michel Plon, Dictionnaire de la psychanalyse, Paris, Fayard, coll. « La Pochothèque », (1 éd. 1997), 1789 p. (ISBN 978-2-253-08854-7), p. 1269

- ? « Freud et Jung essaieraient ensemble de dévoiler les mystères de la psyché et défieraient l'ordre psychiatrique établi ». En effet, « ils étaient des révolutionnaires engagés sur une voie audacieuse et imaginative et leur personnalité était à la hauteur de la tâche », in Linda Donn (trad. de l'anglais), Freud et Jung. De l'amitié à la rupture, Paris, Presses universitaires de France, , 260 p. (ISBN 2-13-045559-X), p. 8.

- ? Gilles Tréhel, « Magnus Hirschfeld, Helene Deutsch, Sigmund Freud et les trois femmes combattantes », Psychothérapies, n 36 (4), , p. 267-274

- ? Cordelia Schmidt-Hellereau, « Survivre dans l'absence. », Revue française de psychanalyse, 2/2007 (Vol. 71), p. 555-580, DOI 10.3917/rfp.712.0555

- ? Élisabeth Roudinesco et Michel Plon, Dictionnaire de la psychanalyse, Paris, Fayard, coll. « La Pochothèque », (1 éd. 1997), 1789 p. (ISBN 978-2-253-08854-7), p. 1272

- ? Gilles Tréhel, « Sigmund Freud (1856-1939) : un papa de guerre », L'Information Psychiatrique, vol. 84, n 4, , p. 329-342.

- ? Gilles Tréhel, « Victor Tausk (1879-1919) et la médecine militaire », L'Information Psychiatrique, n 3, , p. 239-247.

- ? Gilles Tréhel, « Helene Deutsch (1884-1982) : théorisations sur les troubles psychiatriques des femmes pendant la Première Guerre mondiale », L'Information Psychiatrique, vol. 83, n 4, , p. 319-326.

- ? Jones, E. (1957) Sigmund Freud: Life and Work (Vol. 3), Hogarth Press, p. 104 cité par Sengoopta http://cdn.elsevier.com/promis_misc/Endreview.pdf

- ? Dominique Bourdin, 2007, p. 217.

- ? Dominique Bourdin, 2007, p. 147.

- ? Jacques Le Rider, « Joseph et Moïse égyptiens : Sigmund Freud et Thomas Mann », Savoirs et clinique, n 6, , p. 19 (lire en ligne).

- ? Jacques Le Rider, « Joseph et Moïse égyptiens : Sigmund Freud et Thomas Mann », Savoirs et clinique, n 6, , p. 8 (lire en ligne).

- ? Eric Grillo (dir.), Dire / Croire, vol. 19-20, L'Harmattan, , p. 202.

- ? (en) Martin Freud, Sigmund Freud, man and father Jason Aronson Inc. Publishers, 1977, p. 217. Ernest Jones fait également allusion à ce propos ironique mais en écrivant simplement que Freud « demanda s'il pourrait être autorisé à ajouter une phrase », dans La vie et l'?uvre de Sigmund Freud, PUF, Quadridge, 2006, tome 3, p. 257 et 258. Enfin, Peter Gay s'est interrogé sur le sens de ce « geste curieux, qui exige qu'on s'y arrête », dans Freud une vie, Hachette, Pluriel, tome 2, p. 400.

- ? Michel Onfray, « Contre-histoire de la philosophie : Freud », volumes 15 et 16, Éditions Frémeaux & Associés, Paris, 2009-2010-2011.

- ? David M. Cohen, Freud sous coke, Balland, 2012 Voir aussi D.M. Cohen, The Nazi who saved Sigmund Freud, Huffingtonpost, 03/30/2012 http://www.huffingtonpost.com/david-m-cohen/freud-nazi-germany_b_1392377.html

- ? (de) Lisa Appignanesi et John Forrester, Die Frauen Sigmund Freuds, List, , p. 34

- ? (en) « Urn containing Sigmund Freud's ashes smashed during theft attempt », sur The Guardian,

- ? Sigmund Freud et William C. Bullitt, Le Président T.W. Wilson. Portrait psychologique, Payot et Rivages, (1 éd. 1966) (ISBN 978-2-228-91630-1)

- ? Patrick Weil, Le président est-il devenu fou ?: Le diplomate, le psychanalyste et le chef de l'Etat, Grasset, (ISBN 978-2-246-85812-6, lire en ligne)

- ? Max Schur, La Mort dans la vie de Freud, Éditions Gallimard, coll. « Tel », , 688 p. (ISBN 978-2-07-025794-2), p. 596. Schur précise cependant que plusieurs membres du comité sont opposés au nazisme et récompensèrent Carl von Ossietzky avec le prix Nobel de la paix 1935.

- ? (en) Maev Kennedy, « Comedian unveils blue plaque tribute to Freud », sur theguardian.com, (consulté le )

Erreur de référence?: Des balises <ref> existent pour un groupe nommé «?B?», mais aucune balise <references group="B"/> correspondante n'a été trouvée

Erreur de référence?: Des balises <ref> existent pour un groupe nommé «?D?», mais aucune balise <references group="D"/> correspondante n'a été trouvée

Erreur de référence?: Des balises <ref> existent pour un groupe nommé «?note?», mais aucune balise <references group="note"/> correspondante n'a été trouvée

Erreur de référence?: Des balises <ref> existent pour un groupe nommé «?C?», mais aucune balise <references group="C"/> correspondante n'a été trouvée

Erreur de référence?: Des balises <ref> existent pour un groupe nommé «?E?», mais aucune balise <references group="E"/> correspondante n'a été trouvée

Erreur de référence?: Des balises <ref> existent pour un groupe nommé «?A?», mais aucune balise <references group="A"/> correspondante n'a été trouvée

Erreur de référence?: Des balises <ref> existent pour un groupe nommé «?H?», mais aucune balise <references group="H"/> correspondante n'a été trouvée